在自動駕駛技術尚未全面普及至普通家庭的當下,其發展的新路徑正逐漸顯現,成為業界關注的焦點。近日,內蒙古伊敏露天礦迎來了全球首個百臺無人電動礦卡集群——“華能睿馳”的正式運營,這一創舉標志著自動駕駛技術在全新應用場景中的突破。

伊敏煤礦,作為我國的五大露天煤礦之一,過去在煤炭開采高峰期需依賴約300輛卡車和1200名司機進行不間斷作業。然而,隨著礦場駕駛環境的日益嚴峻,司機流失率持續攀升,年輕一代對該職業的興趣也大不如前。面對這一挑戰,礦山的智能化轉型顯得尤為迫切。

“卡車司機的工作強度大,常常引發健康問題。”伊敏礦場管理人員的話語透露出對傳統作業模式的無奈。與此同時,洛陽鉬業也指出,礦業行業正面臨著資源開采深度增加、人才短缺、人力成本上升以及安全環保要求提高等多重壓力。

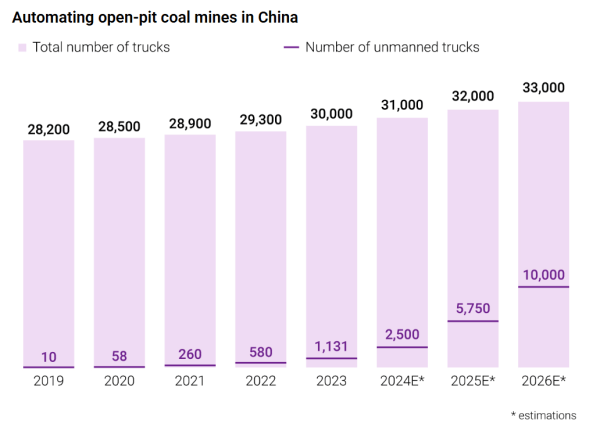

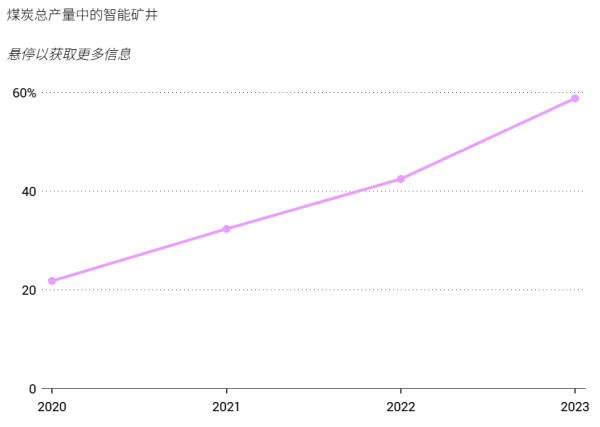

為應對這些挑戰,國家礦山安監局等七部門于去年聯合發布了推進礦山智能化建設的指導意見,旨在到2026年建立完整的礦山智能化標準體系,實現全國煤礦智能化產能占比不低于60%的目標。內蒙古作為先行者,全區已運行的智能化采掘工作面占比達到約50%,無人駕駛礦卡的應用數量也顯著增加。

伊敏煤礦正是這一智能化浪潮中的佼佼者。作為商用車細分場景之一,礦山作業因其封閉環境和固定路線,被視為自動駕駛技術應用的理想場所。然而,與港口運輸和干線物流相比,礦山自動駕駛還需面對更為復雜的場景調度需求。

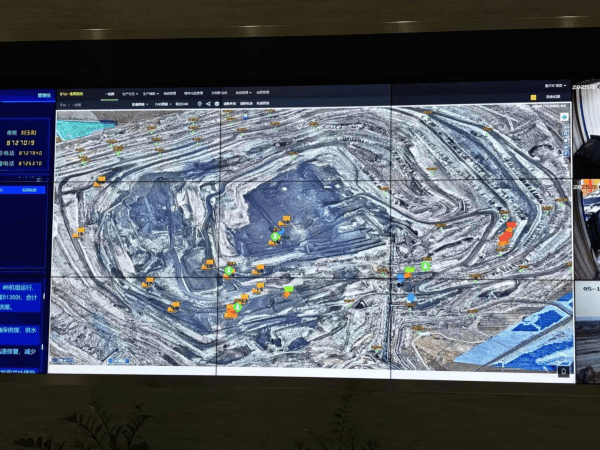

以露天煤礦的采煤作業為例,狹窄的道路和多種設備的協同調配,對自動駕駛礦卡提出了更高要求。華能集團與伊敏煤礦的合作,不僅引入了具備90噸載重能力的自動駕駛礦卡,還構建了一套包括5G網絡、充電站和人員培訓在內的智能化解決方案。

這些礦卡能夠基于華為云實時生成地圖,自動規劃裝排土路線,并在激光雷達、毫米波雷達和人工智能算法的輔助下,在低照度環境下穩定感知并自動繞行障礙物。通過5G-A網絡,礦場還實現了對100臺車的遠程控制和高清視頻互傳。

這一智能化改造顯著提升了礦山的作業效率。原本需要上千名工作人員完成的任務,如今僅需24人操作100輛新卡車即可完成。華能與伊敏的合作,不僅代表了中國礦卡數字化轉型的成就,也彰顯了中國在扶持性產業政策和技術革新方面的堅持。

德國墨卡托中國研究中心首席分析師阿爾塞薩蒂表示,中國的財政補貼、高科技公司和人才的培育,對加速傳統行業的自動化和數字化起到了關鍵作用。特別是在人工智能、機器人、傳感器和云平臺方面的發展,直接推動了產業升級。

她進一步指出,這些進步不僅刺激了對國內制造解決方案的需求,還減少了對外國供應商的依賴,為中國工業基礎增添了彈性和自給自足的能力。盡管智能化建設可能面臨浪費和低效的風險,但中國自動駕駛技術引領的礦產行業變革浪潮依然值得期待。

據中國煤炭工業協會發布的報告,截至去年9月,全國露天煤礦已運行的無人駕駛礦車超過1500輛,市場空間約45億元。預計到2026年,這一數量將達到1萬輛。業內人士還認為,自動駕駛礦車的應用前景不僅局限于國內,還有望在非洲、拉美等海外市場拓展。