中國車市步入淡季,但今年的情況卻有所不同。往年的5月末,市場通常會進入一段相對平靜的階段,而今年,受多重突發事件的影響,市場波動并未如期減弱。

這一切的根源,在于價格戰所帶來的深遠影響。企業在這場沒有硝煙的戰爭中,逐漸失去了維護產業健康發展的能力。盡管價格戰看似對競爭對手造成了打擊,但實則雙方均損失慘重,且已無法回頭。

4月的上海車展,市場風氣一度從過度的內部競爭轉向了對產業進化的關注。車展期間,訪客們不必再被毒流量所干擾,得以更加專注地探討產業的未來。

然而,好景不長,隨著各級車市再次響起降價的號角,汽車產業重新被焦慮所籠罩。失控的情緒迅速蔓延,整個行業因此籠罩上了一層浮躁的氛圍。

粵港澳大灣區車展前夕,車企之間的價格戰仍未停歇,敵對與叫囂之聲不絕于耳,令人難以清靜。盡管中國汽車工業協會曾發出倡議,希望行業能夠反思,但在車展開展后,現場依舊被明星企業所主導,新的言論層出不窮,車市的競爭并未減弱。

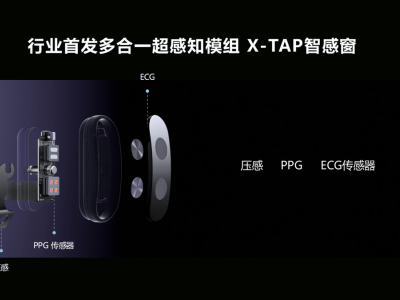

在粵港澳車展拉開帷幕前,盡管我們看到了“時代旗艦”所帶來的行業新高度,以及中國車市逐漸從依賴傳統制造業轉向科技創新的趨勢,但關于產業發展方向的討論仍在繼續。

比亞迪、吉利、奇瑞等企業紛紛加入價格戰,這種產業力求強大卻難以擺脫內耗的強烈對比,再次給行業內的每個人帶來了沖擊。當全球新能源產業的發展重心轉向東方,核心技術被我們掌握時,中國企業究竟在追求什么?

中國汽車工業經歷了數十年的摸索與進步,如今卻似乎陷入了自我混戰的困境。小米YU7的發布會上,雷軍曾言:“后來者一開始肯定不完美,總會被嘲笑、被懷疑,但后來者總有機會。”這句話雖常被視作“心靈雞湯”,但放在中國汽車工業的背景下,卻是對中國汽車從弱變強、從懵懂向成熟邁進的真實寫照。

在粵港澳車展上,小米展臺成為了每個人必經之地。從上海到深圳,雷軍或許只是用一頂帽子、一瓶礦泉水進行營銷,但年輕人卻清楚地知道自己想要什么。從小米展臺到比亞迪展館,人們將新車圍得水泄不通,這都在表明,線下的流量聚焦有著明確的消費指向。

相比之下,網絡上的口水仗則顯得毫無意義。粵港澳車展與上海車展一樣,讓流量得以排毒,展現了真實的消費趨勢。然而,受制于區域、時間等客觀因素,粵港澳大灣區車展在技術和產品的創新上略遜一籌,車企的主要任務仍是賣車。

奇瑞汽車董事長尹同躍在(第三屆)未來汽車先行者大會上表示,他不喜歡“價格戰”這個詞,因為他是被市場形勢所綁架的。長城汽車董事長魏建軍也曾多次提及價格戰的兩面性,并警告用戶,過度的降本將迫使部分廠家偷工減料,最終仍是消費者買單。

價格戰何時會停止?中國車企能否在銷量壓力下團結一致?這些問題仍然令人悲觀。如今,傳統自主車企已經將家用轎車的新車價格壓低至7萬元區間,豪華品牌如凱迪拉克也將SUV的購車門檻降至15萬元左右。價格戰的底線已經顯現,再降價的空間已經有限。

寶馬曾試圖擺脫價格戰的困擾,宣布回調產品價格,但并未奏效。現在的寶馬3系、X3的落地價比兩年前低了近10萬元,X1、i3等車型的成交價更是進入了16~18萬元的區間。不是車企不想停止價格戰,而是當全員降價成為常態,已無法輕易改變。

在強勢車企的計劃中,價格戰的本質是占據市場份額。跟不上節奏的車企,將面臨無情的競爭。然而,車市發展講究平衡性。當投機者被淘汰后,百花齊放的市場環境或許更能觸動消費者的購買欲望。屆時,購車目光不再僅聚焦于價格,品牌自身的性格同樣可以成為吸引消費者的亮點。