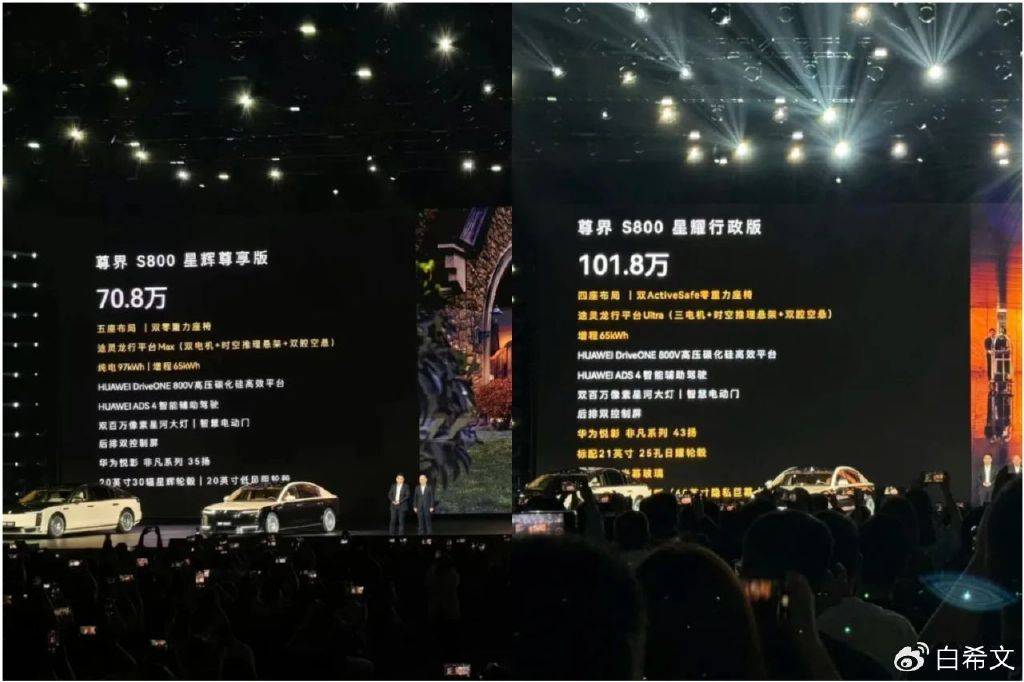

尊界S800在上市首日的表現引發了業界廣泛討論。盡管高達70%的訂單集中在售價101.8萬元的頂配車型上,這一數據本應是品牌高端化進程中的喜訊,卻意外暴露出產品策略上的深層問題。市場觀察家指出,尊界S800的多樣化價位配置,實際上透露出其掌舵者余承東在產品定位上的不自信。

余承東的策略似乎仍然深陷于快消品市場的慣性思維,試圖通過多價位策略來保障銷量。然而,這一做法卻將一款本應成為象征性存在的高端車型,轉變為了消費者可以“按需選擇”的商品。尊界S800被切割成了多個價位和配置區間,原本的超級旗艦定位被模糊化,變成了一場看似人人都能參與的“拼圖游戲”。盡管余承東經驗豐富,但這一次的謹慎策略,卻讓他失去了對產品定位的精準把控。

相比之下,小米SU7 Ultra的產品策略則展現出了更為深刻的底層認知優勢。小米選擇了“一款做精”的路徑,沒有設置低價備選,也沒有中間價位試探,而是直接以一款車型向市場宣告:“我清楚你的需求,我只為你打造。”這種策略直擊高端消費者的心理需求,他們追求的不僅僅是性價比,更是身份象征和社會認同。

雷軍深刻理解,愿意為百萬級國產車買單的消費者,更看重的是社交需求和圈層象征。他們不會花費時間在不同配置間比較性價比,而是更注重車輛所能帶來的身份認同。他們追求的是打開車門時旁人投來的羨慕目光,是后排座椅的舒適度和星空車頂所映射出的尊貴感。這種“無需解釋”的自信,才是高端品牌真正的核心競爭力。

然而,余承東卻未能洞察這一點。他依然保持著一種“打工者思維”,希望通過價格梯度覆蓋更廣泛的消費群體,試圖用高配車型展示實力,用低配車型帶動銷量。這種做法實際上削弱了品牌的稀缺性和一致性,與高端品牌的定位背道而馳。真正的高端品牌,如勞斯萊斯、賓利等,從不依賴多款車型來區分定價,而是提供定制選配服務,確保每一位車主都能獲得獨一無二的尊貴體驗。

尊界S800低配車型的存在,無疑是對品牌自身定位的一種懷疑。如果余承東真的相信S800能成為“國產勞斯萊斯”,他又怎會設置一個70萬元的起售價來吸引消費者?他又怎會擔心高配車型的市場接受度?真正的高端市場,不是通過價格區間來拉動銷量,而是通過高位定價來鎖定競爭優勢。