近期,國內新能源汽車市場掀起了一股降價風潮,而這股風潮的引領者無疑是比亞迪。從去年至今,比亞迪不斷推出降價措施,特別是最近一次針對22款車型的“大補貼”,使得海鷗等車型的售價降至5萬多元,將市場競爭推向了一個新的高潮。

然而,盡管比亞迪新車價格不斷下探,其財報數據卻顯示出了截然不同的趨勢。一季度,比亞迪銷量超過100萬輛,凈利潤達到91.5億元,同比增長100.38%。這一成績不僅表明比亞迪并未因降價而犧牲利潤,反而實現了銷量與利潤的雙增長。然而,這樣的表現卻引發了一些質疑,有人認為比亞迪是通過偷工減料、壓低成本來實現價格戰的。

面對長期的質疑和抨擊,比亞迪的“冤屈”終于在最近得到了澄清。發改委政策研究室副主任、新聞發言人李超在新聞發布會上指出,一些企業以低價、超低價甚至低于成本價格銷售,制假售假、以次充好,這些行為突破了市場競爭的邊界和底線,必須加以整治。同時,《中國經營報車世界》也援引了前北汽董事長、中國汽車工業咨詢委員會主任安慶衡的解析,他認為不計后果的降價內卷必須改變,并提到了比亞迪和特斯拉盈利的經驗值得借鑒。

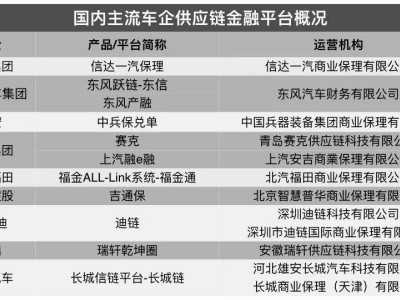

事實上,比亞迪能夠持續降價并非沒有秘密。其擁有完備的新能源汽車核心部件研發制造能力,旗下的弗迪系企業涵蓋了電池、動力、設計等多個領域,甚至還能生產研發車用芯片。這種垂直整合的模式使得比亞迪在成本控制上擁有巨大的優勢,能夠迅速將原材料成本或工藝成本的下降反映到整車成本上,從而實現降價。比亞迪持續增長的產銷量也帶來了邊際成本遞減效應,進一步降低了車均成本。

因此,比亞迪持續降低新能源汽車購買門檻的行為并非惡意競爭或偷工減料,而是其在技術、規模達到一定程度后做出的正常選擇。這一結論的拋出,不僅為比亞迪正了名,也讓其成為了眾多新能源車企學習的榜樣。如今,比亞迪、理想和特斯拉這三個在國內新能源汽車市場上被抨擊最多的品牌,卻要成為其他車企的“老師”,這無疑具有諷刺意味。