我國天問二號探測器于西昌衛星發射場順利升空,正式踏上了其雄心勃勃的行星探測征途。此次發射不僅標志著我國深空探測技術的又一重大突破,也預示著我國航天史上的新篇章。

與先前造訪火星的天問一號相比,天問二號任務更為復雜且雄心勃勃。它旨在通過單次發射,實現對近地小行星2016HO3的伴飛、取樣返回,以及對主帶彗星311P的伴飛探測。整個任務周期預計長達9年半,這將是我國航天史上持續時間最長的一次深空探測任務。小行星2016HO3,被譽為地球的“準衛星”,在地球軌道附近穩定運行,而主帶彗星311P則位于火星和木星之間的小行星帶中。

在天問二號的探測之旅中,每一步都充滿了挑戰。從發射、轉移、伴飛到著陸、返回,每一個環節都需要精確無誤。在這個過程中,位于成都的中國電子科技集團公司第十研究所(簡稱“中國電科十所”)發揮了至關重要的作用,為航天器的安全保駕護航。

作為中國航天測控通信系統的關鍵力量,中國電科十所在天問二號任務中再次展現了其強大的技術實力。在發射階段,由該所牽頭研制的陸海天基測控通信系統,構建了新一代綜合化測控體系,確保了航天器與地面的穩定聯系。這一系統就像航天器的“生命線”,對航天器進行軌道測量、遙測遙控和數據傳輸。

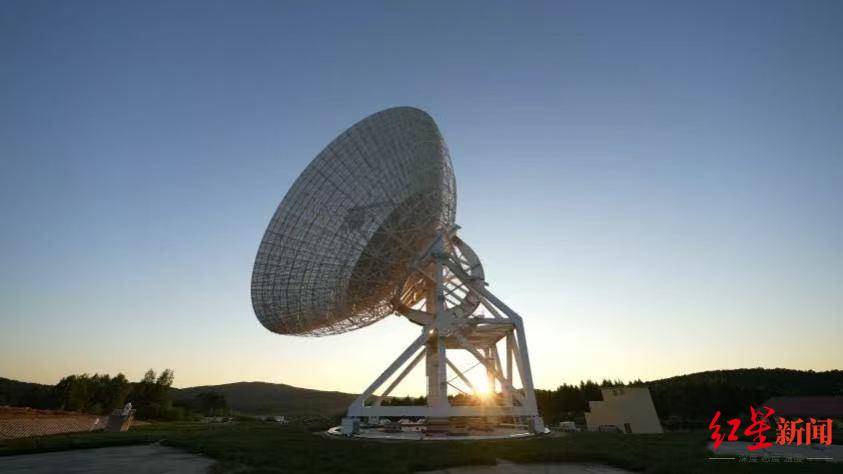

當探測器成功入軌后,佳木斯66米深空測控站成為了任務中的核心測控站點。這一站點在嫦娥系列任務和天問一號任務中都發揮了重要作用,此次再次承擔起關鍵角色。與其他陸海測控站協同工作,佳木斯66米深空測控站為天問二號提供了精準的軌道和導航控制,確保了航天器能夠順利完成各種動作,如調整姿態、軌道修正、點火制動等。

為了滿足天問二號任務的高要求,中國電科十所團隊在測控站的設計上進行了多項創新。他們采用了66米口徑的巨型拋物面天線和多項關鍵技術,確保了天線的增益和指向精度。同時,在接收鏈路設計中采用了超低溫冷卻的放大器,降低了噪聲,提升了信噪比。團隊還升級了基帶信號處理設備,實現了對信號的穩定跟蹤解調和高編碼增益信道譯碼處理。

在天問二號任務中,測控設備的穩定性至關重要。由于伴飛時間長達7個月,對測控設備的持續工作能力提出了更高要求。同時,任務操作復雜,包括降落、取樣、返回等環節,對地面通信系統的性能也提出了更高要求。中國電科十所團隊通過運用一系列先進的信號與信息處理技術,確保了地面系統能夠實時接收到數據,并向探測器發送指令。

天問二號任務還采用了不同于以往的測距體制。這一測距能力適用于深空遠距離測控場景,能夠充分利用信號功率,降低距離捕獲時間。這一技術在前期的星地對接試驗中得到了充分驗證,確保了其在正式任務中的可靠性。

為了確保任務的順利實施,中國電科十所團隊在任務開始前進行了大量的準備工作。他們配合測控通信系統與探測器進行了星地正樣對接試驗,確認了地面測控通信系統與探測器之間信號接口的匹配性。同時,團隊還持續檢查地面系統和設備狀態,制定了應急處理預案。

作為發射任務中的“老面孔”,中國電科十所研制的外安設備、T0控制臺和時統設備在此次任務中同樣表現出色。T0控制臺作為發射中心控制發射點火的關鍵設備,確保了發射過程的精確控制。而時統系統則以3000年不差1秒的精度,為分散在各地的用戶設備提供了精準的時間同步。

長征三號乙遙一一〇運載火箭上,中國電科十所研制的應答機與地面系統協同工作,完成了火箭飛行的測速、定位,確保了運載火箭的安全飛行。這些設備和技術共同構成了我國航天測控通信系統的堅實基石,為天問二號的成功發射和探測任務提供了有力保障。