近日,古巴裔美國流行歌手卡米拉·卡貝洛(Camila Cabello)的一則消息在音樂界掀起了波瀾。她與相伴近十年的經理人羅杰·戈爾德(Roger Gold)正式分道揚鑣,此舉引發了業界的廣泛關注與熱議。此現象并非個例,自2025年起,眾多成熟藝人紛紛開始調整自己的管理團隊,甚至在某些情況下,親自掌控自己的職業發展軌跡。

這不禁讓人思考,當頂尖藝人已經能夠主宰舞臺、塑造敘事、扭轉命運時,“管理”這一概念是否已不再適應當前的環境?

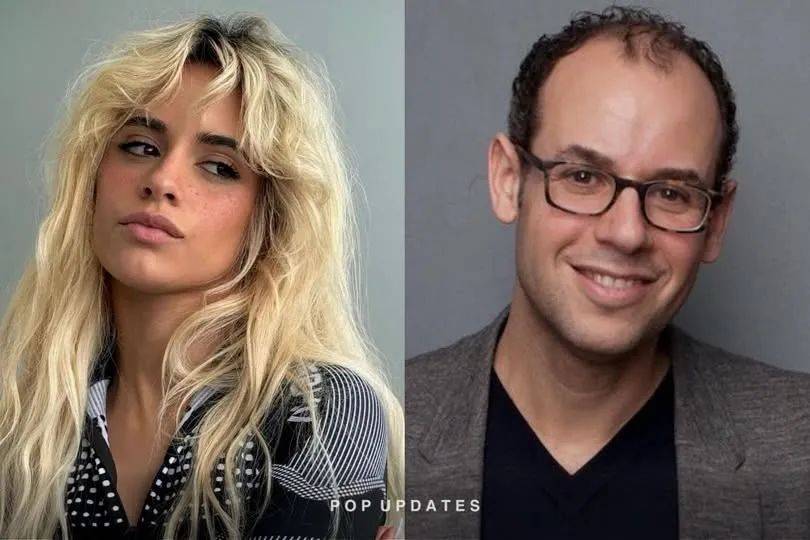

卡米拉·卡貝洛與羅杰·戈爾德的分手,無疑是今年藝人管理領域的一大標志性事件。在戈爾德的精心策劃下,卡貝洛成功從五人女子組合Fifth Harmony單飛,并以《Havana》和《Se?orita》兩首單曲登頂Billboard Hot 100單曲榜,迎來了事業的巔峰。

值得注意的是,戈爾德并非傳統意義上的經紀人,而是卡貝洛藝術道路和商業布局背后的主要策劃者。從唱片合約的談判到品牌定位的重塑,他始終扮演著決策核心的角色。然而,隨著卡貝洛事業的發展,雙方似乎在某些核心理念上產生了分歧,最終導致了這次分手。

在全球范圍內,經紀人與經理人有著明確的職能分工。經紀人主要負責匹配資源與商業交易,而經理人則更側重于藝人生涯的長遠規劃與全面管理。然而,在國內,這兩者往往被統稱為“經紀人”,職責涵蓋了策略制定與事務執行,角色更加綜合。

近年來,隨著數字技術的崛起和社交平臺的普及,藝人的話語權迅速提升。他們不僅是內容的創作者,更是流量的源頭、品牌的面孔,甚至逐漸演化為擁有自主議程的“操盤手”。這一變化不可避免地改變了藝人與管理團隊之間的權力結構。

以泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)為例,她的職業路徑表明,當藝人具備足夠的影響力與資源后,經紀公司或管理團隊再也無法通過傳統的“傭金分成”方式來參與分利。藝人們開始尋求更加自主的管理模式,如泰勒的內部管理團隊13 Management,便打破了傳統的管理框架。

在這種背景下,藝人們開始主動跳出既定軌道,尋求更契合自身愿景的表達空間。年初,美國創作型歌手吉吉·佩雷斯(Gigi Perez)在憑借《Sailor Song》走紅后,宣布與其管理團隊Laffitte Management Group終止合作關系。同時,煙鬼組合(The Chainsmokers)也結束了與多年搭檔、Disruptor Records創始人亞當·阿爾伯特(Adam Alpert)的管理合作。盡管雙方仍維持唱片業務上的聯系,但這場“分而不斷”的調整,昭示著藝人與經理人關系正在發生深刻變化。

社交媒體的興起進一步加劇了這一趨勢。經理人開始借助平臺成為公眾人物,行業規則也在悄然發生變化。以知名經理人斯科特·布勞恩(Scooter Braun)為例,他與藝人賈斯汀·比伯(Justin Bieber)的互動以及與泰勒·斯威夫特的爭端都成為公眾關注的焦點。通過社交平臺,斯科特的個人品牌得以發展,成為跨界企業家與投資者。

另一方面,音樂科技平臺的興起也在重塑藝人管理的信息流通機制。以ROSTR為例,它構建了涵蓋數十萬名藝術家與唱片公司、音樂版權商、經紀人、經理人及藝人的全面數據庫,極大提升了行業信息的可視性與可達性。這種信息的“去中心化”正在打破行業內部的信息壁壘,賦予非行業內群體前所未有的參與感與影響力。

然而,這種變化也帶來了挑戰。社交媒體的“可見性”讓藝人與團隊都更加關注粉絲的需求和市場動向,但同時也讓行業的私密性變得難以維持。每一次藝人的公關危機、每一次藝人與團隊的爭執都可能成為輿論的焦點。

在這種背景下,經理人往往成為最容易被指責和更換的對象。成長為文化符號的藝人早已不再是被動的內容產出端,而是成了掌握自己事業的CEO。曾經占據上風的經理人則轉化為更具協同性的角色,如合伙人、顧問。

面對這一趨勢,行業內部開始探討更加彈性與可持續性的合作模式。如何在創作自由與專業支持之間尋求新的平衡?或許,“管理”這一概念真的需要重新定義了。