在歷史的長河中,國際合作的流向并非一成不變。從孫中山時代對西方工業化先驅的殷切期盼,到如今全球汽車巨頭對中國技術的積極尋求,這一百年間的變遷見證了中國科技與產業力量的崛起。

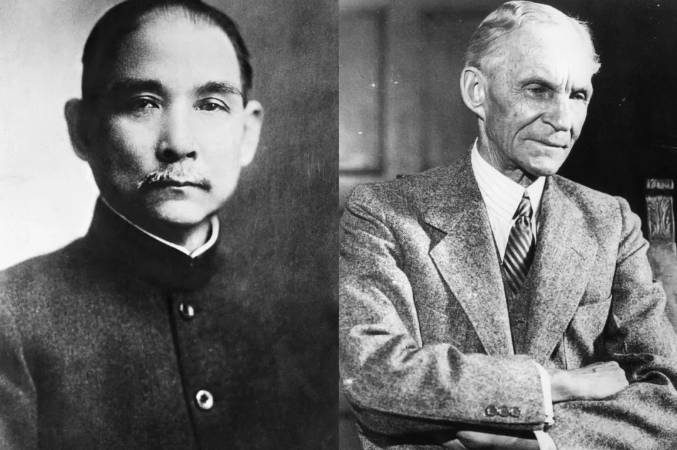

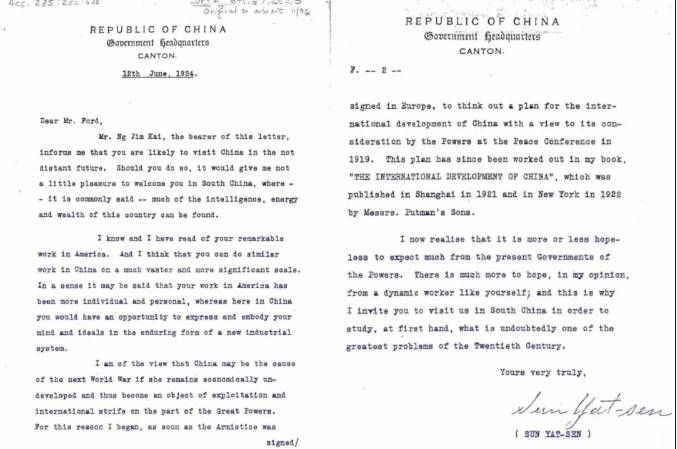

1924年,正值中國近代史上的動蕩時期,孫中山先生懷揣著對中國工業化未來的憧憬,向美國“汽車大王”亨利·福特發出了誠摯的邀請。他希望通過福特的工業化經驗,推動中國現代工業的發展,并預言在中國這片廣袤的土地上,福特能夠“以更盛大的規模成就同樣的事業”。然而,彼時的中國深陷戰亂與貧困,工業基礎薄弱,這一美好的愿景并未能立即實現。福特的辦公室助理禮貌地回復,表示福特雖收到邀請,但暫無訪華計劃。這封信件,如今靜靜地躺在底特律福特博物館的展柜中,成為了中美早期交流的一段珍貴記憶。

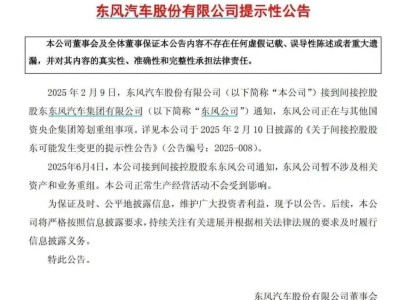

時光荏苒,一百年后的今天,國際合作的風向發生了戲劇性的轉變。2023年,福特公司宣布將與中國的電池巨頭寧德時代攜手,在美國密歇根州投資35億美元建設磷酸鐵鋰電池工廠,計劃于2026年投產。這一合作項目,由福特獨資建設,而寧德時代則提供電池技術的授權與運營支持。盡管項目過程中曾遭遇市場與政策的不確定性,一度暫停,但福特最終選擇重啟計劃,盡管產能有所縮減,這依然被美國媒體視為福特對中國電池技術高度依賴的象征。

福特的選擇并非個例,它反映了眾多跨國企業在中國科技崛起背景下的新動向。近年來,中國科技企業憑借強大的創新能力,不斷擴大國際影響力,中國正從全球制造基地向技術輸出國和創新高地轉型。在動力電池、光伏、風能等領域,中國已經取得了顯著的領先優勢。

這一轉變的背后,是中國創新生態系統的蓬勃發展、中國在全球南方的積極投資、中國市場的激烈競爭以及中國龐大的消費者群體。這些因素共同構成了中國經濟對跨國公司的強大吸引力。美國汽車行業咨詢公司中國汽車洞察的負責人涂樂指出,美國汽車制造商要想生產普通消費者買得起的電動汽車,與中國的比亞迪和寧德時代等企業的合作至關重要。他強調,從產能和制造業的角度來看,中國在這些領域已經領先于美國。

從孫中山時代對西方技術的渴求,到如今全球巨頭對中國技術的追捧,這一百年間的變遷不僅是中國科技與產業力量的崛起,更是全球產業格局深刻變化的縮影。它告訴我們,國際合作的流向并非一成不變,而是隨著各國科技與產業的發展而不斷變化。在這個過程中,中國正以更加自信的姿態,走向世界舞臺的中央。