雷軍近日在社交媒體上發表長文,深入回顧了小米過去十年在芯片研發領域的探索與歷程。文章揭示了小米在面臨挑戰與挫折后,依然堅持造芯的決心與行動。

據悉,小米在澎湃項目遭遇困境后,并未放棄造芯夢想,而是轉向研發眾多小芯片,如快充芯片、電池管理芯片、影像芯片及天線增強芯片等,逐步積累技術經驗。隨著小米決定涉足造車領域,公司決定重啟手機SoC芯片的研發,為此已投入超過135億元人民幣,歷時四年多。

小米最新研發的玄戒O1芯片,采用先進的第二代3nm工藝制程,集成了高達190億個晶體管,CPU架構獨特,性能強勁。據網上流傳的對比數據顯示,玄戒O1的性能雖不及蘋果A18及最新高通驍龍芯片,但已超越驍龍8 Gen3,展現出小米在高端芯片領域的競爭力。

造芯之路對于小米而言,不僅是技術上的突破,更是戰略上的重要布局。雷軍指出,蘋果憑借芯片與系統的優勢,創造了卓越的用戶體驗,并占據了行業大部分利潤。小米深知,要想在高端市場立足,造芯是不可或缺的一步。

然而,造芯之路充滿艱辛。OPPO曾啟動大規模造芯計劃,組建豪華研發團隊,一度接近SoC芯片流片,但最終因資金、研發能力及后續迭代能力等多重考驗,旗下芯片公司哲庫于2022年突然關停,引發業界震動。

小米的特殊性在于,其已將造車業務視為新的增長點,這一業務不僅拉動了手機等主營業務的發展,也使小米逐漸轉型為一家涵蓋多領域的消費品公司。小米的未來發展聚焦于“人車家全生態”與“軟硬結合,AI賦能”兩大主線,而造芯正是這兩大戰略的核心支撐。

回顧小米的造芯歷程,早在十年前,小米便開始了芯片研發的嘗試。2014年,小米與聯芯合作成立松果電子,2017年推出首款芯片澎湃S1,雖取得了一定的市場反響,但后續因研發難度及資金壓力,造芯計劃一度擱置。

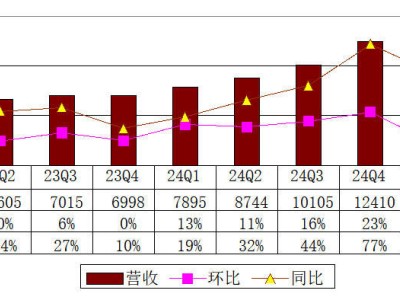

如今,小米的財務狀況良好,營收與利潤均創下新高,現金儲備規模龐大,足以支撐長期的芯片研發投入。同時,小米在芯片上的投入已不再局限于手機領域,而是著眼于整個產品生態的體驗提升及AI時代的布局。

值得注意的是,小米在重啟SoC芯片項目時,吸取了過去的教訓,采取了更為穩健的策略。例如,成立獨立公司進行運營以降低潛在風險,以及在基帶芯片上選擇與聯發科合作,而非完全自研。

盡管小米在造芯領域取得了初步成果,但仍面臨諸多挑戰。芯片迭代需要時間與消費者的支持,而產能受限及潛在的政策風險也是小米不得不考慮的問題。造芯之路對于小米而言,無疑是一場持久戰。