印巴空戰的戰況不僅牽動了國際軍事格局,還意外引發了國內軍工概念股市場的劇烈波動。在這場空戰中,巴基斯坦憑借中國提供的殲-10CE戰斗機,成功擊落多架印度戰機,消息一出,國內軍工股瞬間“沸騰”。然而,在這一片熱潮中,光啟技術的投資者們卻在股吧里哀嘆連連,直言“在光啟技術里,完美錯過了軍工的牛市”。

光啟技術,這家位于深圳南山區的深交所主板上市公司,主營業務聚焦于新一代超材料尖端裝備的研發、制造與銷售。其發展歷程堪稱一部資本與技術的交織史。2017年,通過一系列復雜的資本運作,光啟技術成功借殼上市,吸引了市場的廣泛關注。然而,盡管其在資本市場表現搶眼,但在商業化道路上卻步履維艱。

根據光啟技術發布的公告,其順德產業基地項目以及超材料智能結構及裝備研發中心建設項目的募集資金已全部投入,但項目尚未完全商業化。這不僅體現在生產基地仍在建設中,更體現在客戶與供應商的高度集中上。近年來,前五大客戶的銷售額占比以及前五大供應商的采購金額占比均呈現出上升趨勢,這種高度集中的模式無疑增加了公司的經營風險。

更令人擔憂的是,盡管光啟技術的營業收入從2020年的6.37億元增長至2024年的15.58億元,但與此同時,其產品毛利率、盈利表現、經營性現金流以及資產減值等關鍵財務指標卻呈現出“脈沖式”波動。更為關鍵的是,光啟技術在近幾年的財報中并未詳細披露關聯交易的具體占比,這一“高集中度+低關聯披露”的組合引發了市場的廣泛質疑。

回顧光啟技術的歷史,其創始人劉若鵬及其團隊堪稱“資本黑馬”。早在2009年,劉若鵬等五人便成功研制出“隱形衣”,并憑借這一創新技術吸引了眾多投資機構的關注。隨后,光啟系迅速擴張,涉及資本管理、超材料、電子技術等多個領域。2014年下半年,光啟系開始活躍于資本市場,通過一系列并購和上市操作,實現了財富的快速增長。然而,盡管光啟系在資本市場上風光無限,但其商業化之路卻走得并不順暢。

光啟技術試圖通過大規模制造交付和領袖級引領的思維模式來推動商業化進程,但效果并不顯著。其超材料業務雖然快速增長,但毛利率波動較大,且客戶與供應商的高度集中使得公司面臨較大的經營風險。同時,公司的經營性現金流常年為負,信用減值損失嚴重,這些異常數據進一步加劇了投資者的擔憂。

市場普遍認為,光啟技術很可能存在未披露的關聯交易。根據Wind數據顯示,深交所主板軍工行業關聯交易占比均值為23.09%-36.64%,而光啟技術的實際關聯規模遠超這一水平。關于客戶集中度、關聯交易數據、經營性現金流以及信用減值損失等問題,光啟技術至今未給出明確回應。

值得注意的是,早在2022年1月,監管部門就曾因募集資金管理不規范、信息披露不準確等問題要求光啟技術進行整改,并對公司高管采取出具警示函的監管措施。這些問題包括未對有關聯交易事項履行審議程序并進行信息披露、對子公司披露不準確等。這些違規行為無疑進一步損害了光啟技術在投資者心中的形象。

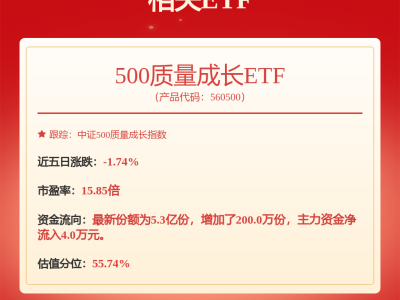

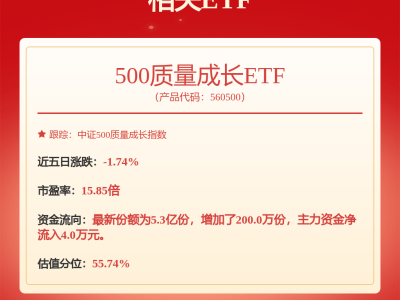

光啟技術的股價表現也與其在軍工概念股市場的地位極不相稱。盡管軍工板塊表現強勁,但光啟技術的股價卻并未跟隨板塊波動。這種異常的股價表現或許正是光啟技術水面之下問題的真實寫照。

對于光啟技術而言,如何在保證技術創新的同時實現商業化落地,如何加強信息披露和內部管理,都是亟待解決的問題。只有這樣,才能重新贏得市場的信任和投資者的青睞。