在當今這個數字化飛速發展的時代,網購早已不再是年輕人的專屬領地。64歲的聶廣蘭,一位戴著珍珠項鏈、對電商平臺如數家珍的“網購達人”,正用自己的經歷書寫著銀發電商經濟的新篇章。

回想起2008年,為了尋找一個窗簾配件,她跑遍了整個城市卻一無所獲。正是在那個烈日炎炎的午后,她靈光一閃,決定嘗試那個剛剛興起的神秘世界——網購。當她顫巍巍地完成了人生中的第一單代付訂單時,或許并沒有意識到,這一偶然的嘗試將徹底改變她的銀發生活。

如今,聶廣蘭的購物車早已被各種商品填得滿滿當當,從營養保健品到珠寶首飾,她的消費結構既實用又充滿情感補償。蛋白粉、氨糖軟骨素等健康產品體現了她對自身健康的關注,而翡翠項鏈、戒指等則是對美的追求和對生活品質的向往。她不再刻意儲蓄,而是愿意將錢花在自己身上,享受生活。這種消費觀念的轉變,在銀發族中并不罕見。

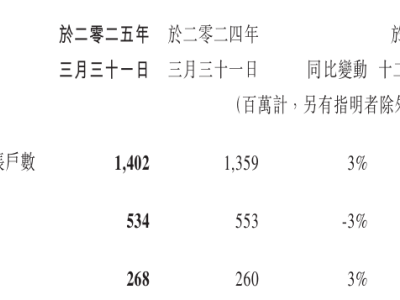

數據顯示,60歲以上銀發網民的網絡購物使用率達69.8%,他們正在用指尖的點擊改寫電商版圖。銀發族的購物車里,既有9.9包郵的實用小物,也有上萬元的奢侈品,這種消費矛盾背后,是被壓抑的消費欲望在數字時代的集中釋放。年輕時物資匱乏的記憶和退休后社交圈縮小的孤獨,都在網購中找到了出口。

電商平臺也敏銳地捕捉到了這一轉變,紛紛推出針對銀發族的營銷策略。抖音電商的“銀發消費節”、拼多多的“長輩專屬補貼”,甚至奢侈品品牌也推出了“適老款”首飾直播,將老年人從“邊緣用戶”推向了舞臺中央。他們的購物車里開始裝上智能手表和進口保健品,一場關于年齡的消費偏見正在被數據擊碎。

那么,是什么讓老年人心甘情愿地成為“剁手黨”呢?情感共振、認知適配與社交裂變構成了關鍵驅動因素。直播間里,主播的一聲“叔叔阿姨”,社區團購群里團長的一句“張阿姨,這批雞蛋給您留著”,都能讓老年人感受到被看見和被需要的滿足。這種“情感捆綁”式營銷,本質是將孤獨轉化為消費動力。

同時,適老化改造也在不斷進步。從早期的“字大色艷”到現在的“心智適配”,電商平臺正通過更細致入微的設計來滿足老年人的需求。京東的“一鍵代付+人工審核”組合、拼多多的“親友代選”功能,以及老年大學與電商平臺合作開設的“網購課”,都在幫助老年人更好地適應數字生活。

老年人的社交圈也是最好的流量池。跳廣場舞的阿姨、社區象棋桌上的老棋友,他們的推薦往往比算法推薦更有說服力。這種“熟人經濟”模式讓電商平臺找到了低成本獲客的密鑰。老年用戶的社交分享轉化率是年輕人的3倍,他們的推薦帶著“熟人背書”的天然信任。

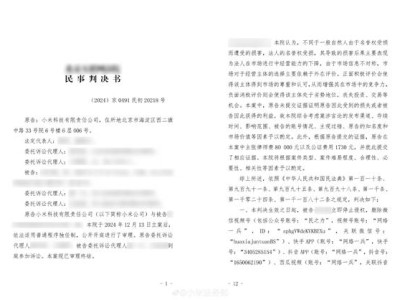

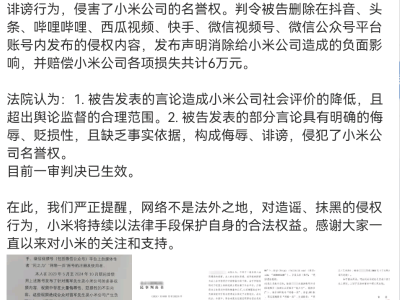

然而,銀發經濟的發展也伴隨著一些負外部性問題。直播間里誘導老年人囤積保健品、算法持續推送“養老焦慮”類內容等不良現象時有發生。對此,我們需要建立更加完善的監管機制,如日本的“持續性定向營銷”禁令,以及我國的“銀發ESG評價體系”,來規范商業行為,保護老年人的合法權益。

在銀發經濟的浪潮中,我們看到的不僅是一個萬億級市場的崛起,更是一個時代的消費覺醒。當老年人用網購填補情感空缺、用消費重構社會角色時,商業的真正價值在于守護他們擁抱時代的勇氣。那些閃爍在手機屏幕上的購物車,裝載的不僅是商品,更是老年人對美好生活的向往。

銀發經濟不是簡單的消費升級,而是一個群體在數字時代尋找存在感的溫柔抗爭。而聰明的商業,正在讀懂這份溫柔,并用更溫暖的方式回應。畢竟,每個時代都有老去的人,但每個老人都值得被時代溫柔以待。