在北京人民大會堂內(nèi),一場盛大的慶典拉開了帷幕,慶祝中華全國總工會成立百年華誕,同時表彰了眾多全國勞動模范和先進工作者。在這榮耀的時刻,來自北京福田康明斯發(fā)動機有限公司的劉學,作為北京市77名獲獎者中的一員,接受了這份崇高的榮譽。

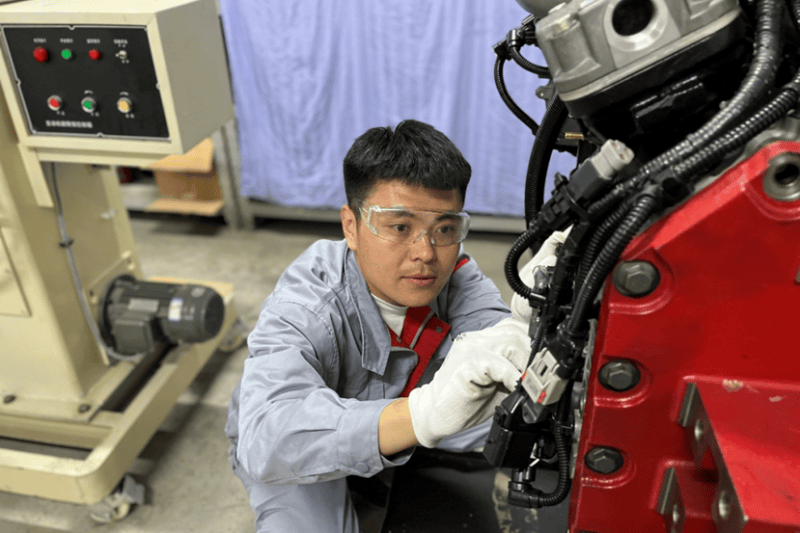

劉學,一個從車間學徒成長起來的全國勞模,他的故事是新時代產(chǎn)業(yè)工人奮斗歷程的生動寫照。從最初手握扳手的青澀學徒,到如今破解發(fā)動機“心臟”密碼的技術專家,劉學在十二年的時間里,實現(xiàn)了從學徒到工匠的華麗蛻變。

走進劉學創(chuàng)新工作室,桌上整齊排列的發(fā)動機零部件仿佛在訴說著他對技術的執(zhí)著追求。濕式缸套、共軌管、噴油器等核心部件,劉學早已了如指掌。作為大修班組的班長,他帶領團隊攻克了一個又一個技術難題,確保了每一臺發(fā)動機的零瑕疵交付。

劉學對技術的極致追求體現(xiàn)在每一個細節(jié)中。發(fā)動機氣門間隙的測量,他精益求精,將誤差空間壓縮至0.01毫米,這相當于頭發(fā)絲直徑的六分之一。為了練就這項“手感絕活”,他不斷測試,將塞尺的微妙變化轉化為肌肉記憶。正是這種對精度的極致追求,讓福康發(fā)動機在極端工況下仍能保持強勁動力。

在效率提升方面,劉學同樣展現(xiàn)出了非凡的才能。他帶領團隊對生產(chǎn)線進行了精細化管理,從“移動料盒”到“潮汐班組”,每一個創(chuàng)新舉措都旨在提高生產(chǎn)效率。最終,他們創(chuàng)下了月產(chǎn)發(fā)動機13500臺的生產(chǎn)紀錄,為企業(yè)的快速發(fā)展奠定了堅實基礎。

劉學的創(chuàng)新之路從未停歇。從日常生活中尋找靈感,他帶領團隊解決了發(fā)動機風扇與護圈干涉的技術難題,研究出了一種新型發(fā)動機風扇護圈安裝工裝,每年可節(jié)約運維成本約80萬元。在福田康明斯獲評“燈塔工廠”的轉型征程中,他既是傳統(tǒng)技藝的傳承者,也是智能制造的探路人。他將自己的經(jīng)驗傳授給機器人,讓智能設備繼承了老師傅的“手感”。

劉學的奮斗故事不僅是個人的榮耀,更是福田創(chuàng)新求變的縮影。在新能源領域,北汽福田投入巨資研發(fā)核心技術,取得了顯著成果。液氫重卡、電驅系統(tǒng)等已進入商業(yè)化階段,新能源銷量實現(xiàn)了高速增長。在技能人才培養(yǎng)方面,福田搭建了多元化的發(fā)展通道,為藍領工人提供了廣闊的成長空間。

隨著搭載福田動力的商用車駛向全球市場,劉學的目光更加堅定。他深知,作為新時代的產(chǎn)業(yè)工人,肩負著為中國制造走向世界貢獻力量的使命。他表示:“我們要用中國工匠的智慧,為世界重卡裝上更強勁的‘中國心’。”