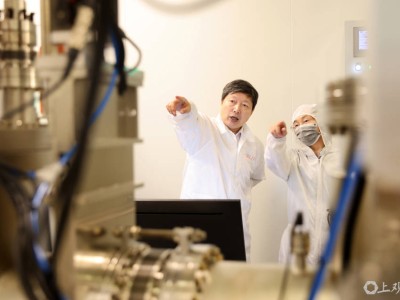

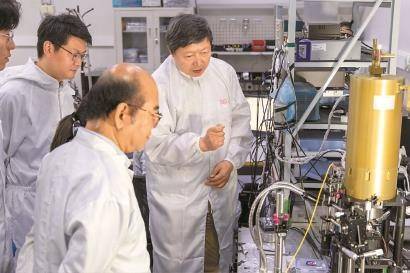

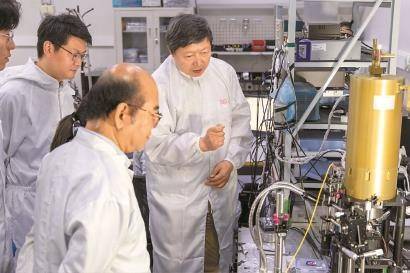

在中國科學院上海技術物理研究所的實驗室里,研究員陸衛正與團隊成員熱烈討論著超分辨紅外近場納米熱成像技術的最新進展。這位深耕基礎研究三十余載的科學家,始終秉持著一個信念:唯有在底層原理上實現突破,才能催生顛覆性技術成果。他帶領團隊在空間紅外探測器領域完成兩次關鍵跨越——精準抑制"暗電流"干擾,大幅提升探測靈敏度,為衛星裝上更明亮的"眼睛"。

回溯至20世紀中葉,第一代紅外探測器投入應用后,科學家們很快發現一個棘手問題:即便完全處于黑暗環境,探測器仍會持續產生電流信號。這種被稱為"暗電流"的內部噪聲,嚴重干擾著微弱紅外信號的捕捉。當時全球科研界普遍認為,這是由半導體材料缺陷導致的固有現象,難以徹底消除。

陸衛團隊在半導體界面光譜研究中,開創性地提出"電子局域化操控"理論。他們不再將電子視為均勻分布的群體,而是聚焦特定區域電子的獨特行為,并成功實現主動調控。通過建立準束縛態躍遷模型,團隊驗證了這種新型躍遷模式對"暗電流"的顯著抑制效果。這項突破性成果不僅獲得國家自然科學獎二等獎,更推動團隊研制出分辨率達50納米的電子溫度成像顯微鏡——其精度相當于頭發絲直徑的千分之一。

當顯微鏡首次捕捉到半導體溝道電子的非傳統能量耗散現象時,陸衛難掩激動:"這就像上帝為我們打開了一扇觀察微觀世界的窗戶。"經過持續探索,團隊將這項顛覆物理認知的發現發表于國際頂級學術期刊《科學》,實現了該所67年來的首次突破。

在解決"暗電流"難題后,陸衛又將目光投向紅外探測的另一道屏障——背景限制。長波紅外波段中,環境背景輻射會導致探測器像素迅速飽和,淹沒目標信號。受"臨界耦合模式"啟發,陸衛團隊創新提出光電臨界耦合理論,成功研制出集成56個光譜通道的新型紅外焦平面器件。該成果在遙感三十七號衛星上的應用獲得"開創性突破"的評價,標志著我國在該領域達到國際領先水平。

這種持續突破的科研精神,源于陸衛對"巴斯德象限"研究模式的深刻理解。這個以微生物學家巴斯德命名的科研分類,強調應用目標驅動的基礎研究。正如巴斯德在深化發酵機制認知的同時革新釀酒工藝,陸衛團隊始終面向國家重大需求開展探索,在解決實際問題的過程中實現理論創新。

在德國深造期間,陸衛就展現出跨學科研究的魄力。盡管主攻光譜學,他毅然投身與磁學相關的自旋鏈研究,最終完成對諾貝爾物理學獎成果"霍爾丹猜想"的光譜學驗證。如今在團隊建設中,他同樣鼓勵成員突破專業界限:傳統光電器件研究者與光學前沿探索者定期交流,人工智能技術被引入紅外材料研究,構建起跨學科的創新生態。

陸衛的辦公室永遠向學生們敞開著大門。"有些年輕研究者走到門口可能會猶豫,我主動留出這道門,就是希望他們能隨時進來交流。"這種開放態度不僅體現在物理空間,更貫穿于科研管理。當研究生翁錢春提出轉向半導體量子結構單光子探測器研究時,陸衛毫不猶豫地支持了這個可能改變團隊科研布局的選擇。

"我今年63歲,依然會遇到無法解釋的物理現象。"陸衛笑著說,"這種未知帶來的困惑與期待,或許就是科學研究的魅力所在。"在他的實驗室里,每天都在上演著基礎研究帶來的驚喜——那些看似微小的發現,可能正孕育著改變未來的重大突破。