近期,國內汽車市場掀起了一股關于“賬期”的熱議浪潮。多家主流車企紛紛宣布,將供應商賬期縮短至60天,這一承諾迅速成為行業焦點。

然而,在自主品牌積極行動的同時,合資品牌的賬期情況又是如何呢?經過深入調查,封面新聞發現,寶馬、奔馳、大眾、豐田、本田、日產、福特、通用等合資品牌,其供應商賬期普遍維持在60天以內,更有超過80%的品牌將賬期控制在30至50天之間。這一“慣例”顯示出合資品牌在供應鏈管理上的高效與穩健。

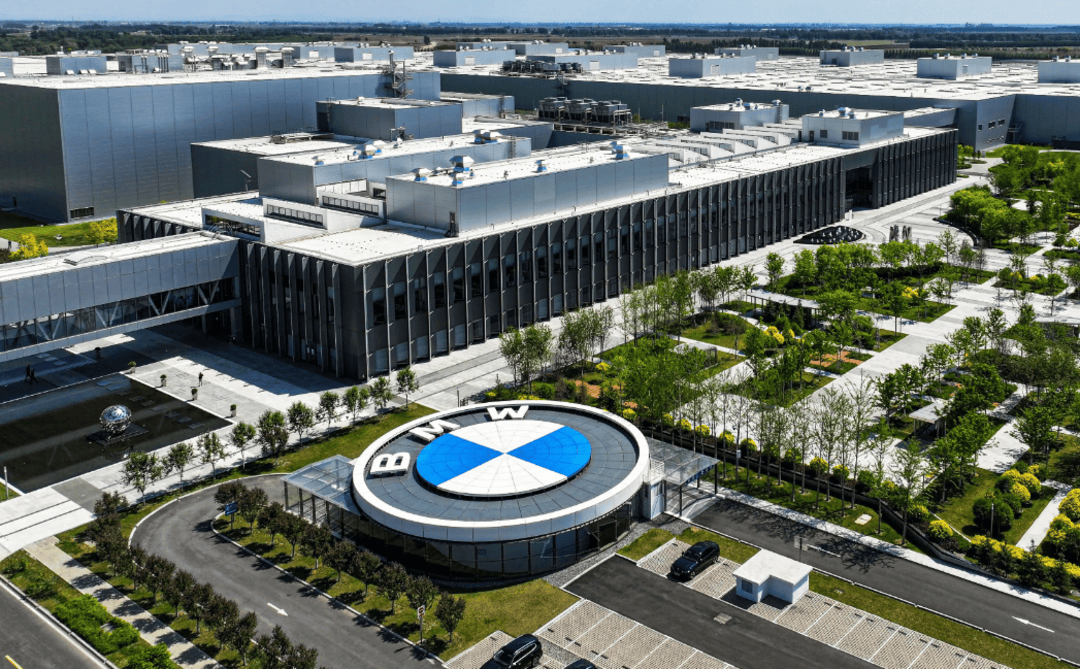

以寧德時代為例,一位在職員工透露,自2012年與寶馬合作以來,雙方的結算周期一直保持在30至45天之間,從未改變。寶馬不僅付款周期短,還積極與寧德時代共同研發電池,實現共同成長。這種緊密的合作模式,無疑為雙方帶來了雙贏的局面。

在國內汽車行業,“60天賬期承諾”的興起,不僅是對《保障中小企業款項支付條例》的積極響應,更折射出產業鏈正從“零和博弈”向“共生共贏”的深刻轉型。然而,與國際市場相比,國內這場“賬期革命”背后所隱藏的產業生態差異卻不容忽視。

在國際市場上,車企在賬期管理上的策略各不相同。德系車企如寶馬、奔馳,憑借成熟的供應鏈金融體系和嚴格的法律約束,將應付賬款周轉天數控制在37至44天之間。而豐田則依托其“精益生產”模式,賬期穩定在54至55天,實現了高效運轉。即便是以長賬期著稱的特斯拉,也堅持60至90天的賬期,并采用現金支付以減輕供應商負擔。這些國際車企的共同點在于,都將供應鏈的健康視為企業的核心競爭力。

在國內,車企集體縮短賬期的背后,是政策倒逼與市場規律共同作用的結果。然而,從承諾到落地,卻面臨著諸多挑戰。支付方式上的博弈尤為突出,國內車企普遍使用商業匯票作為支付方式,導致供應商在提前兌現時需承擔高額的貼現費用,實際回款周期甚至超過120天。部分車企還試圖以縮短賬期為籌碼,要求供應商降價或轉嫁研發測試成本,從而形成了新的博弈格局。

更為關鍵的是,國內車企應付賬款規模龐大,超過9000億元,占行業生產總值的10%。在短期內壓縮賬期,無疑會對整車企業的現金流造成沖擊。因此,如何在保障供應商利益的同時,確保整車企業的現金流穩定,成為亟待解決的問題。

面對這些挑戰,產業鏈的重構顯得尤為重要。這場變革的深層意義在于,推動汽車產業從“價格戰”向“健康度競爭”轉變。借鑒國際經驗,縮短賬期需與供應鏈管理創新同步進行。例如,德國通過法律手段強制延遲付款方支付高額違約利息;日本豐田則建立定期議價機制,實現成本共擔與技術協同;特斯拉則利用供應鏈金融工具優化資金流。

對國內車企而言,60天賬期的實施不應僅停留在財務調整的層面,而應配套進行一系列變革。首先,應建立透明的支付體系,取消商業匯票等變相支付工具,借鑒上汽“現款結現”的模式;其次,應重構供應商關系,通過技術協同降低成本,而非單純壓價;最后,應提升自身現金流管理能力,利用數字化手段優化庫存與訂單流程。

隨著國內車企賬期的不斷壓縮,產業鏈的權力結構正在發生深刻變化。對供應商而言,現金流的改善將釋放大量資金,提升其研發投入能力;對整車企業而言,則需從“依賴供應商輸血”轉向“自我造血”,通過技術創新和管理效率的提升來構建核心競爭力。這場變革正加速行業分化,垂直整合度高的企業展現出更強的適應性,而部分負債率高、現金流緊張的企業則面臨更大的壓力。