備受矚目的古裝劇《長安的荔枝》終于在觀眾的翹首以盼中拉開序幕,然而,這部由曹盾執導、馬伯庸親自操刀編劇,并由雷佳音領銜主演的劇集,似乎未能打破馬伯庸IP改編作品一貫的“魔咒”。

作為騰訊視頻與央視八套力捧的暑期檔“重頭戲”,《長安的荔枝》自籌備之初便被寄予厚望,被視為沖擊年度“劇王”的潛在選手。該劇不僅承接了《藏海傳》的熱度余溫,還恰逢高考結束,學生與家長群體涌入收視大軍,遺憾的是,預期的收視奇跡并未如期上演。

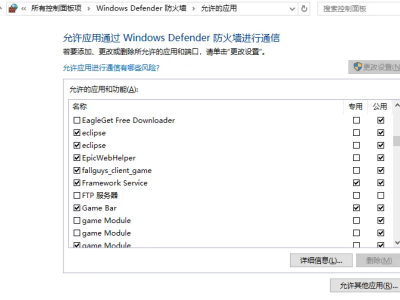

首播當日,酷云收視率峰值達到1.78%,平均收視率為1.40%,但次日便顯現出下滑趨勢。更為直觀的是,首播云合正片有效播放量市占率僅為3.7%,遠低于同期播出的另一部上星古裝劇《藏海傳》。盡管目前斷言《長安的荔枝》“撲街”尚為時過早,但持續低迷的收視與討論熱度無疑為其前景蒙上了一層陰影。

觀眾對《長安的荔枝》的評價呈現兩極分化,一方面,劇集的制作質感備受肯定,被贊譽為“吊打”多數國產劇。從美術設計到視覺風格,無不體現出對歷史的深度考究與還原。服飾、建筑、地貌等元素均采用了高飽和度色調,打破了近年來國產劇市場中流行的昏暗素雅濾鏡,展現出一種華麗而不失雅致的唐風之美。

導演曹盾深厚的攝影功底在《長安的荔枝》中得到了充分展現,他對美術畫面與光影的精準把控,讓觀眾即使將劇集當作視覺盛宴來欣賞,也毫不覺得乏味。然而,正如觀眾所言,“足足用了99道工序,最后端上來一盤拍黃瓜”,劇集在質感上的卓越表現并未能掩蓋其內容的平淡。

劇版《長安的荔枝》對原著進行了大幅擴展,將原本10萬字的中篇小說改編為35集電視劇。新增的朝堂權謀線圍繞男主角李善德的小舅子鄭平安展開,這一原創角色的加入雖然豐富了劇情,但并未能改變劇集整體節奏偏慢、情節平淡的問題。觀眾普遍反映,相較于《藏海傳》等快節奏、多反轉的劇集,《長安的荔枝》更像是一部貼近現實的“社畜”日常記錄,缺乏足夠的戲劇張力。

事實上,《長安的荔枝》原著便是一部講述小人物在亂世中求生存,通過運送荔枝的往返旅程展現唐代市井風貌的作品。劇版改編試圖在原著基礎上增添時代意義,卻因未能平衡好質感與內容的關系,而陷入了“質感有余,內容不足”的困境。

馬伯庸作為當下備受資本青睞的作家,其IP改編作品在影視圈中占據了一席之地。從《三國機密之潛龍在淵》到《古董局中局》,再到《長安十二時辰》掀起的改編熱潮,馬伯庸的IP改編之路可謂一帆風順。然而,盡管項目班底強大、投資不菲,除《長安十二時辰》外,其余作品均未能實現口碑與收視的雙贏。即便如此,資本對馬伯庸的偏愛仍未減退,多部由其作品改編的影視劇正在開發中。

馬伯庸的小說風格介于嚴肅文學與網絡文學之間,既具有文學內涵,又不失活潑奇趣,這種差異化的內容風格使其作品在IP影視化改編市場中備受青睞。同時,其作品對歷史人文、傳統文化的深度還原也符合當下影視行業的內容價值導向。然而,馬伯庸作品的文學性與文化底蘊,在轉化為影視作品時卻成為了一道門檻,勸退了部分追求娛樂消遣的觀眾。

因此,如何在保留原著精髓的同時,創作出更符合當下觀眾觀劇習慣的劇本,成為了馬伯庸IP影視化改編的關鍵所在。《長安的荔枝》雖嘗試加入喜劇元素以吸引更廣泛的觀眾群體,但平淡的故事節奏并未得到顯著改善,導致其市場表現平平。馬伯庸本人在談及《長安的荔枝》改編時也表示,如果作品能夠一字不改地呈現,那么直接閱讀原著或許更為合適。

如何在改編中平衡原著的文學性與影視作品的娛樂性,成為了打造馬伯庸IP宇宙的一大難點。未來,馬伯庸的IP改編之路能否打破“魔咒”,仍需時間與市場的檢驗。