近期,重慶汽車論壇成為了業界的焦點,各大車企巨頭間的暗流涌動,雖未直接點名,但火藥味已十足,所幸仍保持著行業間的微妙平衡,未至徹底撕破臉面。

面對論壇上傳出的種種言論,公眾反應各異,普遍感受到一種深深的行業割裂。若真心排斥價格戰,市場策略實則多樣,如增強用戶權益、優化金融政策、提升售后服務等,均可作為提升競爭力的有效手段。

然而,這些策略相較于直接降價,顯得更為間接,且實施復雜,消費者感知不夠直觀,效果亦難迅速彰顯。因此,企業往往更傾向于選擇降價這一快速且直接的策略,盡管其背后隱藏著更為復雜的宣傳與消費者心理考量。

當前,市場急功近利之風盛行,這已非個別現象。問題在于,一邊降價促銷,一邊卻聲稱是無奈之舉,這種自相矛盾的做法令人費解。某種程度上,這種急功近利的心態也能理解,畢竟純電動車的研發周期較燃油車大幅縮短,新勢力得以快速更新硬件、整合供應鏈,形成對傳統車企的沖擊。

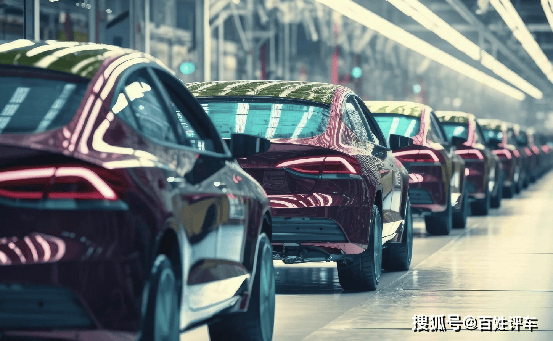

但當這種急功近利延伸至價格戰,特別是非頭部企業為求生存不惜虧本降價,導致研發投入減少、供應鏈壓力增大時,市場便顯露出失控的跡象。頭部企業間的競爭更是白熱化,你降我隨,市場進入了一場無序的混戰。

回顧歷史,中國車市的價格戰從未停歇。從2004年的經濟型轎車市場,到2010年前后合資品牌的加入,再到近年來本土品牌為搶占市場份額主動降價,每一次價格戰都伴隨著市場的變革與企業的興衰。價格戰雖打破了合資品牌的高溢價,讓汽車價格更加親民,但同時也帶來了產品質量參差不齊、研發投入不足等問題。

2024年,中國汽車行業利潤同比下降8%,行業利潤率遠低于平均水平,這已對行業的健康發展構成威脅。部分車企為搶占市場份額,推出低價車型,卻忽視了產品質量與研發投入,長此以往,將嚴重影響企業的可持續發展。同時,這種無序的價格戰也在透支行業的未來,不利于中國汽車品牌的國際化進程。

重慶論壇上的爭吵,不過是行業現狀的一個縮影。有關部門對此并非視而不見,而是針對非理性競爭進行規范。對于中國汽車行業而言,如何在保持市場競爭力的同時,避免陷入價格戰的泥潭,實現健康、可持續的發展,無疑是一個嚴峻的考驗。