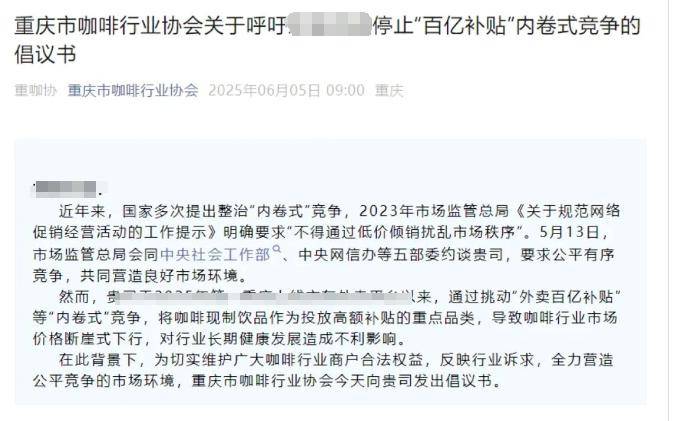

在咖啡行業的激烈競爭中,一場關于生存與發展的討論正在悄然興起。近日,重慶市咖啡行業協會發布了一份倡議書,這份文件由多家本地獨立咖啡品牌聯名簽署,共同呼吁業界停止“內卷式”的價格競爭。

倡議書指出,當前全國連鎖咖啡品牌借助平臺補貼政策,形成了規模效應下的成本不平衡,嚴重壓縮了本地咖啡品牌的市場份額。這一現象若持續下去,將對咖啡從業人員的生計造成更大沖擊。隨著今年一季度以來平臺價格戰的愈演愈烈,咖啡行業正面臨前所未有的挑戰。

倡議書詳細披露,受到外賣平臺“百億補貼”的影響,本地獨立咖啡品牌的價格劣勢進一步擴大,大量客流流失。從今年4月初到5月中下旬,全國連鎖品牌的外賣份額從八成上漲至九成以上,本地獨立咖啡館的生存空間受到極大擠壓。一些知名品牌如巴浪樹林、悟飲門、霧光山亭等,線上交易金額下降12%,訂單平均價格降低13%。

在這一背景下,不少獨立咖啡館難以承受低價競爭的壓力,紛紛關門大吉。同時,從業者離職率也有所上升,整個行業彌漫著焦慮的氣息。倡議書認為,這種非理性的補貼政策正在導致咖啡價格體系崩塌,呼吁平臺方公開補貼機制,將部分預算用于正向行業生態激勵,建立中小咖啡館數字化轉型與特色產品研發基金。

然而,這份充滿行業焦慮的倡議書發布后不久,就從協會的公眾號上消失了。但不可否認的是,咖啡行業的競爭已經進入了存量時代,呼喚著新的共存發展模式。

紅餐大數據顯示,目前全國咖啡在營門店總數超過29.5萬家,在營品牌總數達到3.2萬個,人均消費金額為32.95元。然而,人均消費價格在10元以下的咖啡門店比例高達28.8%,顯示出咖啡價格持續下探的趨勢。這一趨勢使得大批獨立咖啡館被卷入低價競爭的漩渦,難以承擔差異化競爭所需的成本,逐漸退出市場。

咖啡行業的集中化趨勢日益凸顯,改變了行業既有的發展軌跡。在高度依賴多元文化的咖啡領域,獨立咖啡品牌難以承受低價競爭的壓力,而頭部品牌也面臨著品牌價值損耗的風險。當門店頻繁推出低價產品時,品牌可能會被貼上“廉價”標簽,難以吸引忠實用戶。同時,低價引來的高客流超出門店接單能力,導致品控下滑,信任度被價格戰慢慢稀釋。

國內兩大連鎖咖啡巨頭已經擁有3.4萬家門店,占到咖啡門店總數的11.81%。這些品牌雖然通過低價內卷補單帶來了一定的增量,但擠占了用于精細化發展的資源。在新的補貼分擔政策下,商家需要承擔70-80%的補貼費用。當咖啡價格降到一塊多時,品牌參與活動的營銷費用也大幅增加。

面對這一困境,重慶咖啡協會的倡議書提出了獨立咖啡品牌提升數字化轉型和特色產品研發投入的迫切性。然而,對于地方獨立咖啡品牌而言,困擾遠不止于此。只有各種咖啡品牌共建一個互惠共進的產業生態,才是產業轉型發展的長久之道。

在咖啡產業持續轉型升級的大背景下,頭部企業在品牌形象和供應鏈上的競爭逐步升級,短期銷量對長期價值的貢獻越來越有限。而中小品牌則需要尋找差異化切口,在低價競爭之外,找到屬于自己的發展道路。只有這樣,咖啡行業才能實現真正的共存與發展。