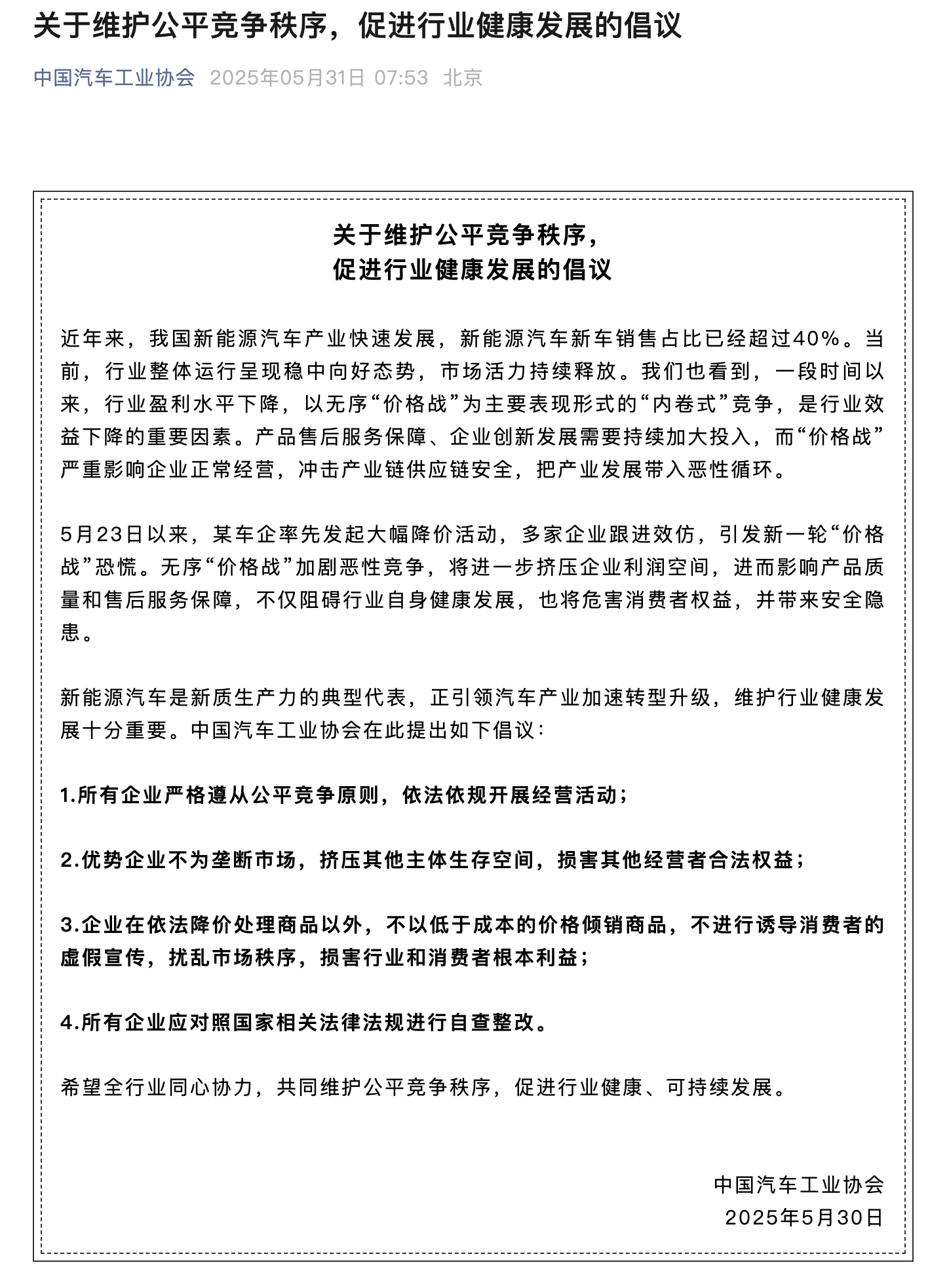

近期,中國汽車工業協會正式發布了一項旨在維護市場公平競爭與促進行業健康發展的倡議書,明確表態反對車企間愈演愈烈的價格戰。觀察當前市場動態及相關報道,不難發現兩大隱憂正日益凸顯:一是汽車行業正面臨資本的強勢介入與潛在操控,二是產品質量在資本的驅動下出現了下滑趨勢。

針對“汽車行業被資本裹挾”的現象,我們可以通過一系列具體案例進行深入解讀。首先,資本的過度擴張與財務困境成為行業內的普遍問題。部分車企過度依賴外部融資維持運營,卻未能建立起可持續的盈利模式。例如,某新興車企在短短三年內虧損超過百億元,最終破產,導致大量供應商面臨巨額壞賬;另一車企的資產負債率更是飆升至217%,累計虧損183億元,拖欠供應商貨款超過60億元。

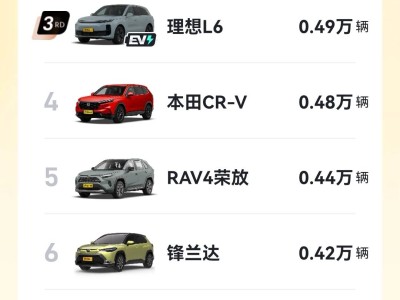

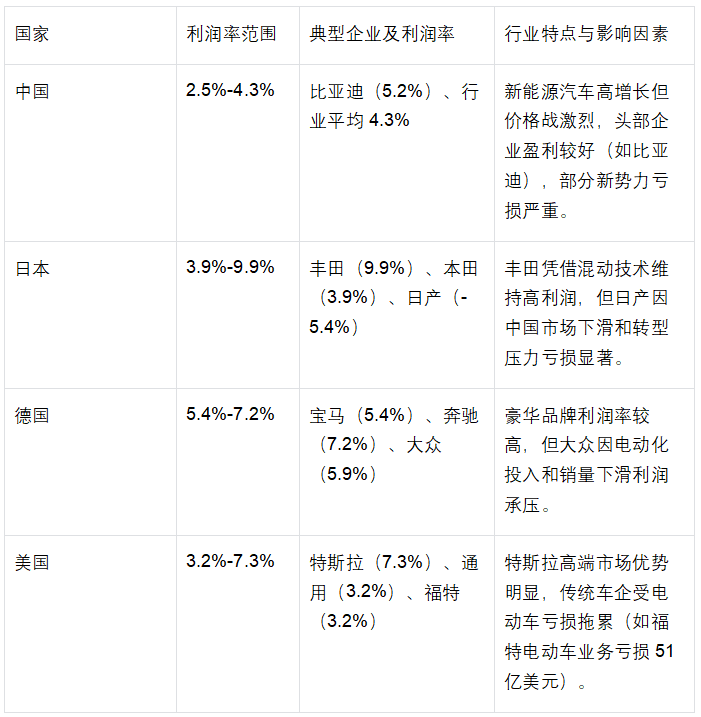

其次,價格戰與惡性競爭已成為行業內的常態。為了爭奪市場份額,許多車企不惜采取虧本銷售的策略,導致整個汽車行業利潤大幅縮水。據數據顯示,2024年價格戰給行業帶來了1380億元的直接損失,行業利潤率僅為4.3%。這種惡性競爭不僅削弱了車企的盈利能力,更對整個產業鏈的穩定性和可靠性構成了嚴重威脅。

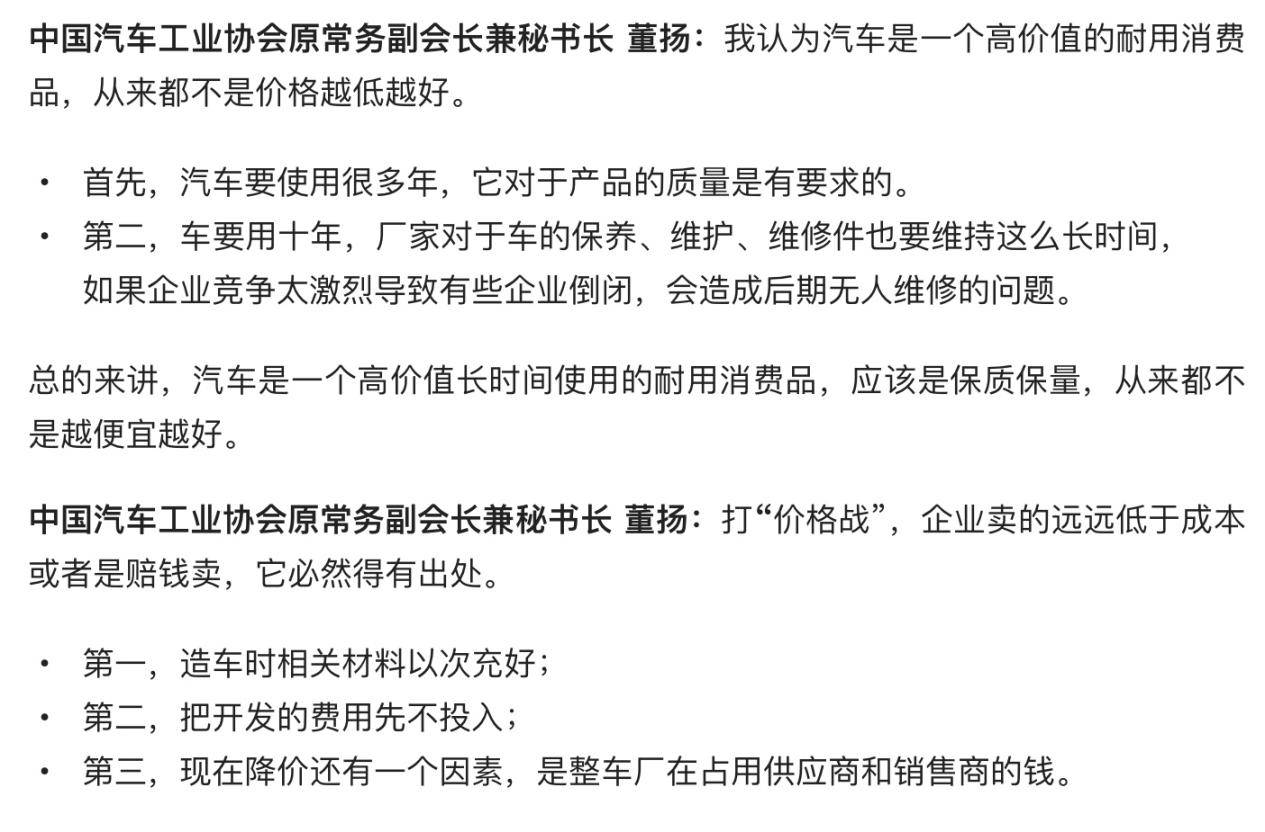

價格戰還引發了供應鏈危機。主機廠在盈利能力下滑的情況下,不得不削減研發支出和人員成本,導致競爭力進一步下降。同時,供應商也面臨著巨大的價格壓力,小體量供應商因無法承受而逐步退出市場,產業鏈中斷的風險顯著增加。消費者方面,產品質量的不穩定和價格的頻繁波動導致信任危機,成為最終的受害者。

更為嚴重的是,部分車企在宣傳中夸大技術實力,進行虛假宣傳。續航虛標、智能駕駛能力夸大等現象屢見不鮮,不僅誤導了消費者,更破壞了市場的公平競爭環境。產品質量問題也層出不窮,新車生銹、自燃等事件頻發,引發社會廣泛關注。

通過對比中外汽車質量數據,可以發現中國品牌雖然有所進步,但仍低于日本、德國等汽車強國。價格戰帶來的后果不僅限于當前,更可能引發長期的行業危機。以家電行業為例,早期通過低價搶占市場,但長期因利潤微薄、研發不足而陷入困境,直至近年來通過技術升級才實現突圍。汽車行業若重蹈覆轍,將陷入“低價-低質-無研發-失市場”的惡性循環。

資本撤場后的風險同樣不容忽視。依賴融資的新勢力車企可能面臨資金鏈斷裂,導致供應鏈壞賬爆發,經銷商大面積倒閉。同時,企業虧損無力研發,新能源和智能駕駛技術可能被國際品牌反超。消費者將面對低價車質量隱患集中爆發、售后無保障等問題,行業信任將嚴重受損。產業空心化風險加劇,資本套現離場留下空殼企業,背離國家新能源戰略,錯失全球競爭機遇。

價格戰以犧牲質量、技術和產業未來為代價,對行業、供應鏈、消費者乃至整個社會都造成了深遠影響。因此,需要通過政策引導、企業自律和資本規范等多方面的努力,共同推動汽車產業的健康發展,避免陷入“低價-低質-空心化”的困境。