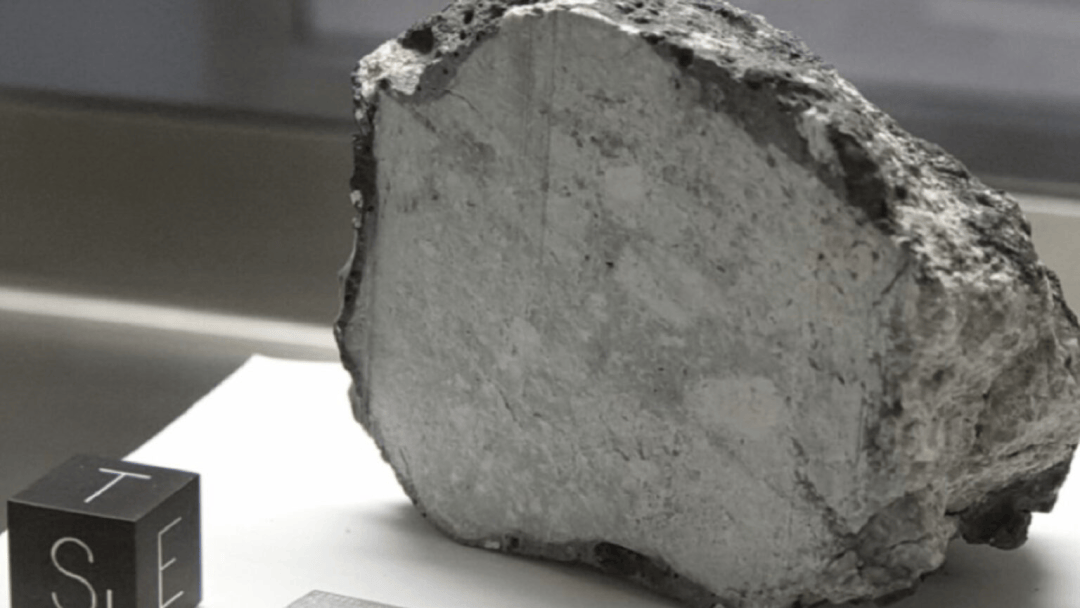

在探索宇宙奧秘的征途中,月球始終是一個引人入勝的研究對象。20世紀的月球探測任務不僅揭示了這顆地球衛星的諸多秘密,同時也留下了諸多未解之謎。其中,月球磁場的神秘現象尤為引人關注:盡管現今月球沒有全球性的磁場,但阿波羅任務帶回的月球巖石樣本卻顯示出強烈的磁性特征。

這些巖石樣本中的磁性特征并非孤例,月球表面的大范圍區域同樣存在強磁性。這一發現引發了科學家們的廣泛討論,關于月球磁場起源的解釋也層出不窮。近期,《科學進展》雜志發表了一項新的研究,提出了一種全新的解釋:小行星撞擊曾短暫強化了月球早期的磁場。

回顧月球磁場的歷史,我們得知在月球形成初期,由于高溫和地球潮汐作用,月球內部處于熔融狀態。大約35.6億年前,這些因素共同促成了月球內部的“發電機效應”,形成了磁場。然而,隨著月球逐漸冷卻并遠離地球,這一磁場也逐漸消失。盡管如此,月球表面某些區域的殘余磁性仍然保留著過去磁場的痕跡。

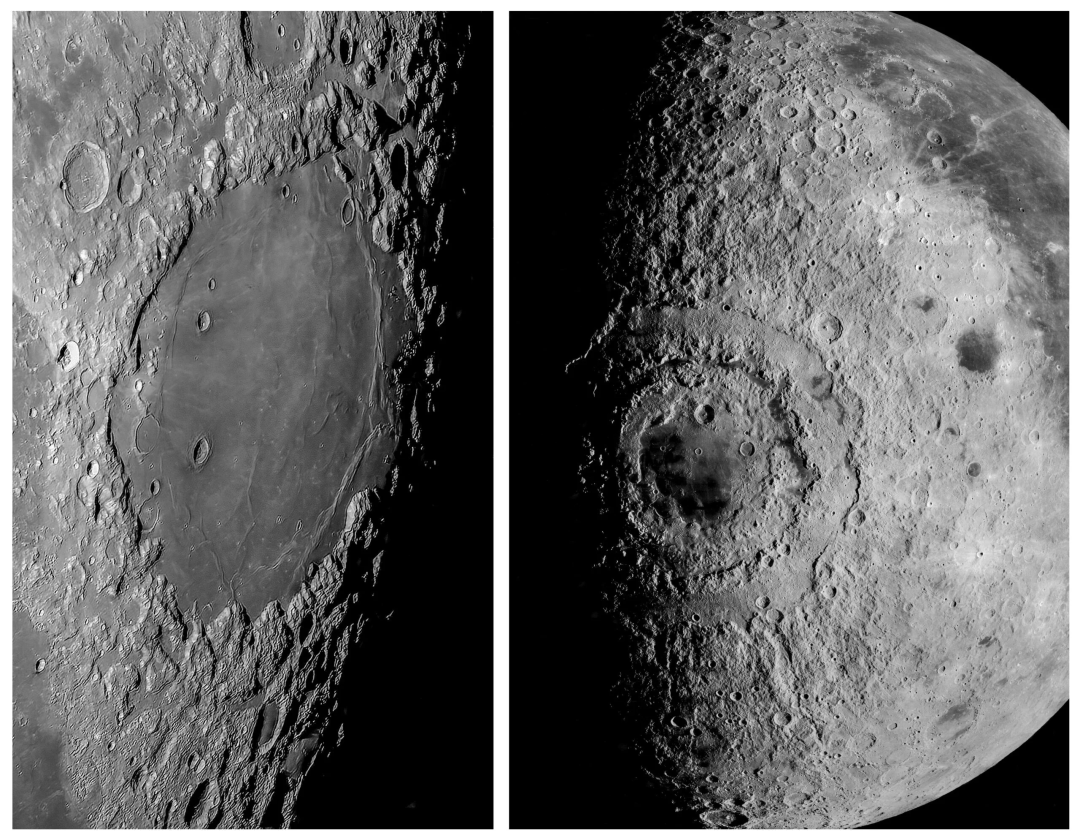

阿波羅任務帶回的月球巖石樣本中,大多數都表現出“天然剩磁”的特征,這些樣本似乎在一個持續存在的磁場中冷卻并“記錄”了磁場。一些樣本在如小行星撞擊等劇烈沖擊下被磁化。軌道飛行器對月球的遙感觀測也顯示,月球地殼中存在一些寬達數十公里的強磁異常區域,這些區域恰好位于幾個大型撞擊盆地的對跖點。

針對這一神秘現象,研究團隊提出了一種新的解釋機制。他們模擬了小行星撞擊原始月球的情景,并發現撞擊產生的等離子體云會從撞擊點向外擴散,環繞整個月球傳播。在傳播過程中,等離子體云會攜帶并拖動月球原有的磁場,并在撞擊點的對跖點逐步壓縮磁力線,使局部磁場強度顯著增強。模擬結果顯示,在月球表面上空約700公里處,磁場強度可以被放大到180微特斯拉,盡管在穿過月球表面的過程中有所耗散,但最終在月表的磁場強度仍達到約43微特斯拉。

為了進一步驗證這一假說,科學家們正在密切關注阿爾忒彌斯號月球探測器的進展。該探測器計劃著陸在月球南極附近的一些神秘磁異常區域,這些區域正是驗證這一磁化機制的關鍵地點。阿爾忒彌斯號將帶回一批珍貴的月球樣本,有望為這一令人著迷的磁化機制提供實地驗證的數據,從而幫助科學家更深入地理解月球磁場的起源和演化。