在國內手機市場,華為與小米無疑是輿論場上的焦點,其品牌熱度之高,常伴隨著各種話題與爭議。相比之下,OPPO、VIVO及榮耀等品牌則顯得低調許多,這不僅是因為它們的全球銷量未及小米,更在于它們更側重于線下市場的拓展,線上討論度自然相對較低。

在眾多手機品牌中,小米以其獨特的互聯網基因尤為引人注目。作為互聯網時代的受益者與挑戰者,小米享受著網絡帶來的紅利,同時也承受著網絡輿論的雙刃劍效應。這一品牌似乎總能激發人們強烈的情感反應,喜愛者贊不絕口,反感者則嗤之以鼻。

值得注意的是,在小米的反對者中,不乏從未使用過小米產品的人。他們對小米的厭惡似乎源于一種莫名的執著,每當提及小米,便會斷言其產品質量低劣,并表示自己絕不會購買小米的任何產品,包括電視、空調等家電。

探究其背后的原因,部分人坦言是受到了網絡輿論的影響。他們表示,在網絡上頻繁看到關于小米的負面評價,如手機過保即壞、售后服務差等,這些言論逐漸在他們心中形成了對小米的負面印象。他們相信“無風不起浪”,因此選擇避開小米品牌。

這些人還提出了其他理由,如小米依賴高通、聯發科等外部芯片供應,缺乏核心技術,只是個組裝廠;小米產品售價低廉,配置卻高,必然在質量上有所妥協。他們深信“一分錢一分貨”的道理,對小米的性價比策略持懷疑態度。

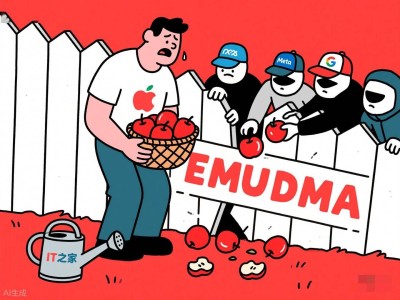

面對這些論斷,我們不禁要問:為何網絡上會充斥著如此多的負面消息?這些消息是否真的會對消費者的購買決策產生影響?事實上,對于許多消費者而言,特別是那些對行業了解不深的人,他們往往難以分辨網絡信息的真偽,容易受到輿論的引導。

在品牌眾多的今天,消費者有著豐富的選擇空間。當某個品牌頻繁被負面輿論包圍時,部分消費者可能會選擇避開它,轉而選擇其他品牌。這種選擇并非基于個人使用體驗,而是源于對輿論的盲目跟從。

然而,真正了解手機行業的人都知道,沒有哪個品牌能夠完全實現100%自研。即便是三星這樣的國際巨頭,也無法完全擺脫對外部供應鏈的依賴。手機產品通常由芯片、內存、屏幕、系統以及各種小元件等組成,這些組件大多來自全球各地的供應商。因此,不同品牌的手機在供應鏈上往往存在高度相似性。

同時,手機的零部件質量相對公開透明,許多機型在配置上幾乎一致,只是品牌標識不同。甚至部分手機都是由同一家工廠生產,質量并無明顯差異。在國內,各手機品牌的售后服務標準也大同小異,難以形成明顯的競爭優勢。

最終,品牌喜好往往是一種主觀感受,無需過多理由。正如人們對一個人的喜愛或厭惡可能源于無法言說的微妙感受一樣,對品牌的喜好也是如此。因此,對于那些對小米持反感態度的人,我們或許無法理解他們的感受,但應尊重他們的選擇。