在一項突破性的科學發現中,科研人員歷經近一個世紀的探索,終于成功觀測到了熱量以聲波形式在超流體中傳播的現象,這一奇妙現象被科學界稱為“第二聲”。這一成就得益于科研技術的飛速進步,使得曾經只存在于理論中的神秘現象得以實證。

追溯歷史,“第二聲”的概念最早于1938年由物理學家László Tisza提出。然而,由于實驗技術的限制,科學家們長期以來一直無法直接捕捉到這一獨特現象的證據。

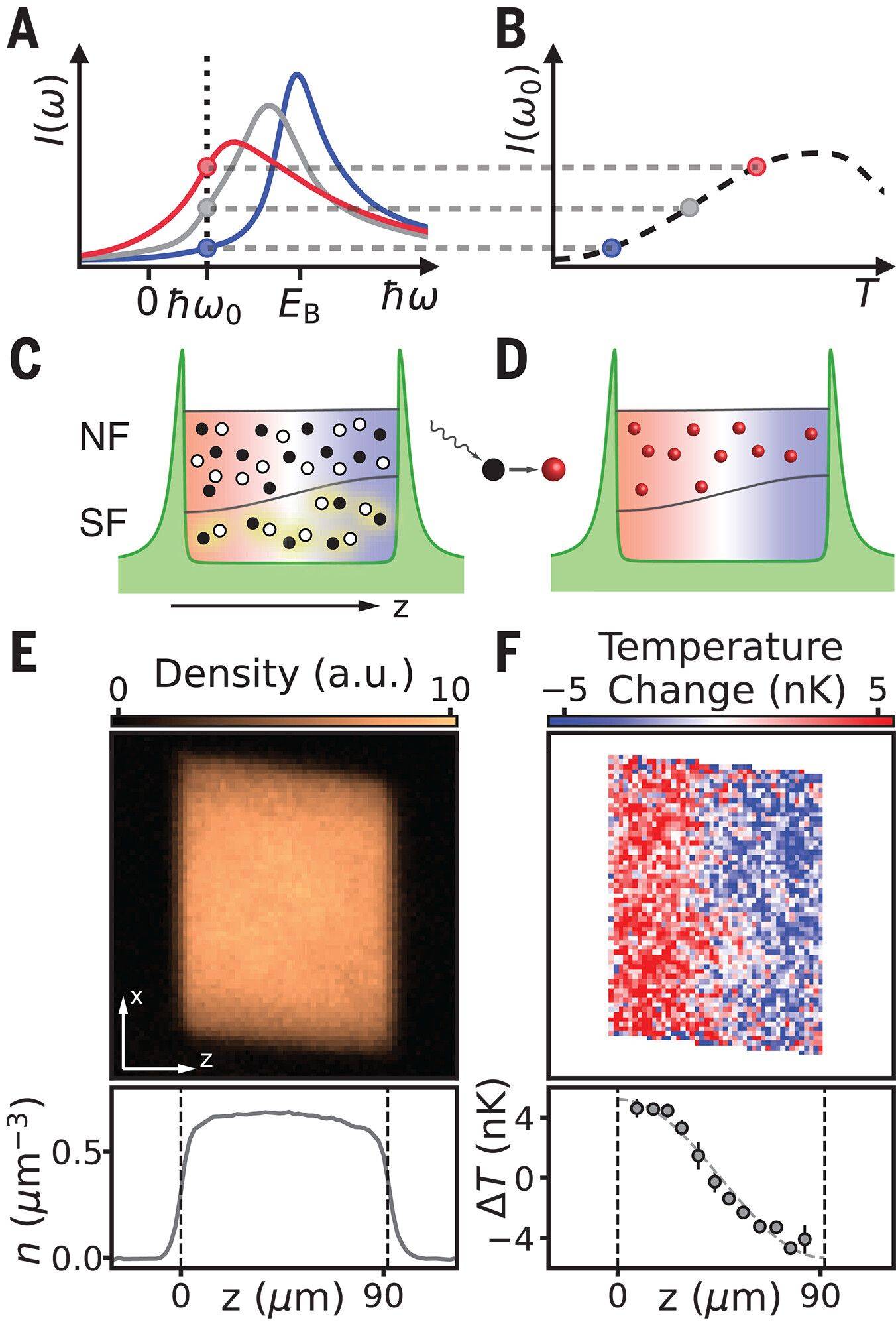

近日,來自麻省理工學院的研究團隊利用先進的熱成像技術,在由超冷鋰-6原子構成的超流體中首次成功記錄下了“第二聲”的傳播圖像。這一發現徹底顛覆了我們對熱量傳播的傳統認知。在超流體中,熱量不再像常規材料中那樣通過粒子運動進行擴散,而是以類似聲波的震蕩形式在容器中往返傳播。

為了更形象地描述這一現象,MIT物理學助理教授Richard Fletcher打了個比方:“這就像一個巨大的水箱,一邊的水接近沸騰,而另一邊也會迅速升溫,熱量在兩者之間來回傳遞,但水面卻幾乎看不出任何波動。”這種奇特的熱量傳播方式,正是超流體所獨有的。

超流體是物質在極低溫環境下展現的一種特殊狀態,通常由費米子在接近絕對零度時配對形成。在這種狀態下,物質可以無阻力地自由流動。與傳統熱傳導方式不同,超流體中的熱量是以波動的形式進行傳播的,這使得“第二聲”成為超流體的重要特征之一。

MIT物理學教授Martin Zwierlein作為本研究的主要作者,指出在過去的研究中,科學家們只能通過極其微弱的密度變化來間接推測“第二聲”的存在。而此次研究則首次直接證明了熱量確實能夠以波動形式在超流體中傳播,這一發現無疑為超流體物理學的研究開辟了新的道路。