在油價跌破6元大關的浪潮中,新能源車市場卻意外陷入了前所未有的寒冬。曾經風光無限,誓言“顛覆燃油車”的新能源勢力,如今滲透率從巔峰時期的51%驟降至42%,集體陷入了沉寂。

這場危機的根源,或許要從車企間的無序競爭說起。行業內卷嚴重,企業紛紛采取激進策略,以求在市場中站穩腳跟。然而,這種“作死”式的競爭,最終成為了市場崩潰的導火索。

更為離奇的是,價格戰在這片戰場上愈演愈烈。比亞迪連續三個月發起“掀桌子式”促銷,最高降價幅度達到5.3萬元,此舉直接擾亂了市場秩序。新能源新勢力們被迫跟進,結果卻陷入了“降價越多,銷量越差”的惡性循環。一位修車廠老板感嘆道:“如今新能源車貶值速度堪比手機,但維修成本卻直逼BBA等豪華品牌。”

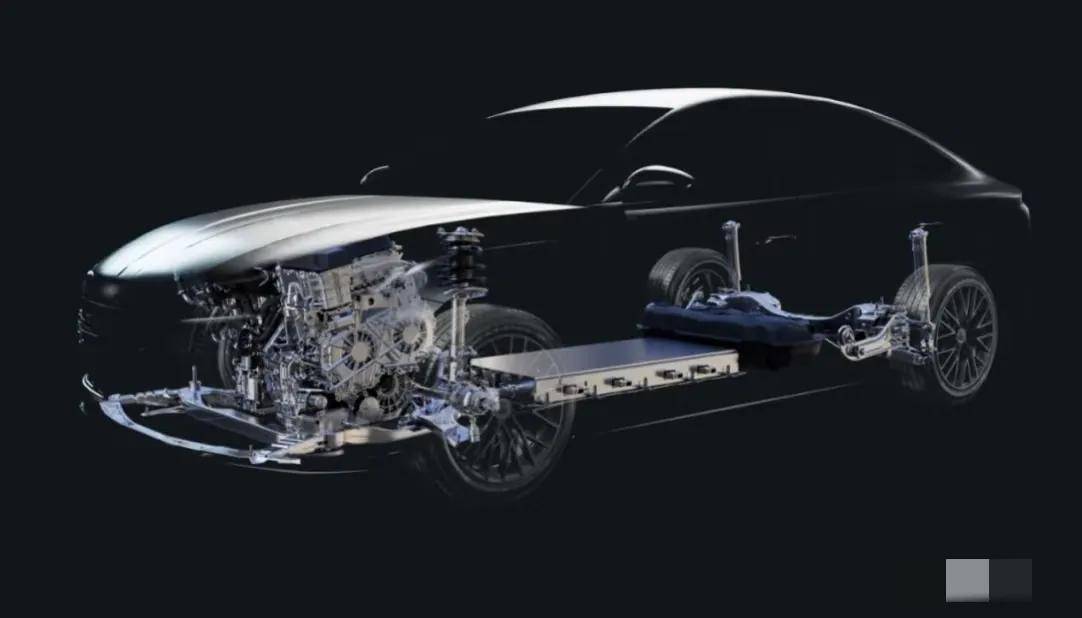

與此同時,燃油車市場卻借助油價下跌的東風,發起了絕地反擊。大眾、奧迪等傳統巨頭開始擁抱智能化,途岳L搭載的IQ.Pilot智駕系統能夠實現自動泊車,本田新款車型也配備了360°安全超感系統。這些“老將”搖身一變,成為了科技感十足的新寵,直接削弱了新能源車的差異化優勢。

而三四線城市市場的冷漠反應,更是成為了壓垮新能源車市場的最后一根稻草。在一線城市新能源車市場趨于飽和的情況下,下沉市場卻對充電樁并不買賬。一位鄉鎮居民直言:“我們鎮上加油站比便利店還多,買電動車難道還要帶著充電寶出門?”車企們大肆宣傳的800V超充、城市NOA等高科技配置,在這些消費者眼中,遠不如五菱宏光空調的制冷效果來得實在。

這場潰敗無疑給整個行業敲響了警鐘。當技術發展脫離了實際需求,當價格戰演變為自我傷害的游戲時,再先進的技術也無法拯救迷失方向的車企。如今,燃油車憑借“機械情懷”和“實用主義”逆勢崛起,而新能源車則在自嗨式的創新中逐漸迷失。消費者正在用實際行動投票,給車企們上了一堂生動的市場教育課。