阿里巴巴,這家曾引領(lǐng)中國互聯(lián)網(wǎng)浪潮的巨頭,如今正站在自我革新的十字路口。吉姆·柯林斯在《巨人如何倒下》中的警示——“成功滋生傲慢”——似乎正映照在其身上。多年的輝煌業(yè)績,或許掩蓋了企業(yè)內(nèi)部的隱憂,直至外部競爭壓力迫使它不得不正視變革的需求。

自一年前公開承認(rèn)患上“大公司病”,阿里巴巴便踏上了深度治理這條崎嶇之路。5月上旬的“阿里日”活動中,阿里宣布了四項旨在“破壁”的新舉措,包括重啟內(nèi)網(wǎng)論壇“阿里味兒”,以促進(jìn)內(nèi)部溝通。這一消息讓一些老員工倍感振奮,他們仿佛看到了創(chuàng)業(yè)初期那股“阿里味”的回歸。

蔡崇信,這位阿里高管,在一年前便率先點名“大公司病”,直言阿里犯錯,向全球投資者釋放了改革的決心。隨后,他與吳泳銘在年報中聯(lián)合發(fā)布致股東信,正式承認(rèn)問題所在。這種坦誠,在中國企業(yè)中實屬罕見,即便是馬化騰雖多次提及“危機感”,卻未曾如此坦率。

馬云,阿里的精神領(lǐng)袖,也在內(nèi)部信中提及“大公司病”,強調(diào)改革的重要性。事實上,大公司病并非阿里獨有,幾乎所有體量龐大的互聯(lián)網(wǎng)公司都曾遭遇組織能力下降、溝通效率低下等問題。而阿里,也不例外地面臨著“老白兔”現(xiàn)象的挑戰(zhàn)。

在治理大公司病的道路上,阿里可以向其他企業(yè)學(xué)習(xí)。騰訊,這個曾被視為互聯(lián)網(wǎng)典范的企業(yè),在過去20年里三次變革以適應(yīng)行業(yè)發(fā)展。微軟,也曾因官僚化導(dǎo)致競爭力下滑,但最終通過深度自我變革重回巔峰。這些經(jīng)驗,或許能為阿里提供啟示。

阿里的改革,正在逐步推進(jìn)。此次的四項新舉措,正是對馬云“效率至上、市場至上”理念的實踐。打通內(nèi)網(wǎng)、推動人才流動,旨在打破內(nèi)部壁壘,提升效率與溝通。這些措施,直指公司的內(nèi)部流通問題,意在打通信息與人才流動的脈絡(luò)。

然而,阿里的問題究竟出在哪里?大公司病的深層病灶,或許在于人與文化。在阿里25年的發(fā)展歷程中,大部分時間都在攻城略地,高歌猛進(jìn)。但自2020年前后起,面對拼多多的崛起和抖音、快手在直播電商領(lǐng)域的攻勢,阿里開始感受到前所未有的壓力。市場份額的下滑,創(chuàng)新能力的不足,執(zhí)行效率的下滑,都是大公司病的表象。而更深層次的問題,則在于人與文化。

馬云和蔡崇信在公開信中反復(fù)強調(diào)效率、創(chuàng)新和改革。然而,在外部沖擊面前,阿里內(nèi)部卻頻繁爆出價值觀層面的問題。從蔣凡事件到807事件,這些事件不僅損害了公司的聲譽,更動搖了員工的信仰。阿里的價值觀,這個曾被視為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)標(biāo)桿的精神支柱,如今卻面臨失守的危機。

騰訊和微軟的成功變革,為阿里提供了可借鑒的經(jīng)驗。騰訊通過中層干部的年輕化和結(jié)構(gòu)優(yōu)化,完成了組織的“瘦身”與“煥新”。微軟則通過納德拉的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和組織文化重塑,打破了部門藩籬,提升了協(xié)同效率。這些成功案例表明,大公司的變革必須伴隨著新業(yè)務(wù)的成功跑通。

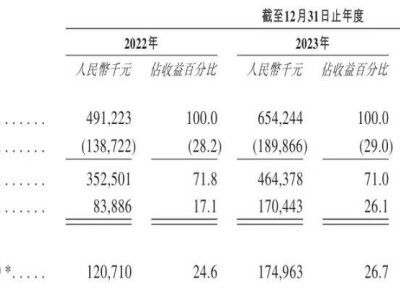

阿里近期在AI業(yè)務(wù)上取得的成績,一度讓市場對這家互聯(lián)網(wǎng)巨頭再次燃起期待。然而,最新財報的發(fā)布卻給這股熱情潑了一盆冷水。盡管利潤超出預(yù)期,但營收增長略低于市場預(yù)期,股價隨即大跌。其中,阿里云收入增速未達(dá)預(yù)期成為股價承壓的主因。

面對大公司病的困擾,阿里選擇的路徑是“回歸”。馬云為淘天集團(tuán)定下了三個“回歸”:回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)。兩年來,阿里陸續(xù)出售重資產(chǎn),重申“消費者第一”的核心理念,并推出了一系列具體舉措以重塑用戶信任與平臺活力。

“阿里日”當(dāng)天,阿里將象征創(chuàng)業(yè)起點的“湖畔小屋”復(fù)刻搬進(jìn)了總部園區(qū)。這一舉動不僅是對過去的懷念,更是對文化的一種提醒——提醒所有人要回到阿里的原點,回到那個使命感驅(qū)動、充滿創(chuàng)業(yè)激情的時代。

然而,當(dāng)我們重新審視阿里的“回歸”之路,不禁要問:阿里曾經(jīng)失去的是什么?又是誰打破了那條價值觀的底線?這些問題,或許只有阿里自己能夠回答。但無論如何,阿里今天所面臨的抉擇時刻,將決定其未來的命運。