在寧波,每年五月都會迎來一批遠道而來的客人,他們來自多瑙河畔,只為赴一場跨越山海的約定。塞爾維亞展商Damir Karcas便是這眾多熟面孔中的一位。

從2019年的初次亮相,到2025年的第四次參展,這位水晶飾品商人已成為中國—中東歐國家博覽會暨國際消費品博覽會的“常客”。對他而言,這不僅僅是一場商業展覽,更是他與中國市場共同成長的見證。

博覽會開幕當天,Damir Karcas早早便抵達寧波國際會議中心,精心布置展品,熱情地與每一位來往觀眾交流。他每次參展都會帶來新的設計,以期進一步拓展中國市場。這次,他向記者展示了一款與著名網球運動員諾瓦克·德約科維奇聯名的產品——網球拍形狀的項鏈、手鏈與耳釘,上面點綴著塞爾維亞國旗的顏色,獨具異域風情。這些飾品在燈光下熠熠生輝,仿佛也在訴說著他對中國大市場的期待與信心。

在展會上,Damir再次遇到了中國代理商方申,兩人從初次相識到如今的無話不談,已建立了深厚的友誼。“面對面的交流遠比電話溝通來得有效。”Damir感慨道。盡管語言和文化存在差異,但真誠和信任總能找到共鳴。

與此同時,67歲的塞爾維亞僑商何海瑞也在展廳一樓忙碌著,他向顧客介紹著紅酒,顧客品嘗后贊不絕口。自1998年前往南斯拉夫(現塞爾維亞)從事紅酒貿易以來,何海瑞見證了中國市場對進口紅酒態度的巨大轉變。

“早期,中國消費者對塞爾維亞紅酒了解甚少,我們只能通過展會等渠道不斷推廣,介紹產地、品種和釀造工藝。”公司總部設在義烏的何海瑞表示,如今展會已成為一個天然的教育場,消費者開始主動了解紅酒,采購商也追求穩定供貨。對他而言,展會不僅是一個展示商品的場所,更是一個聯絡感情、重溫舊夢的“聯絡場”。

展會期間,何海瑞不僅達成了多個初步合作意向,還與眾多潛在客戶建立了聯系。他表示,持續參加展會是打開市場的關鍵。“我們需要不斷出現,讓消費者和代理商記住我們,建立信任。紅酒需要時間沉淀,合作也是如此。”

隨著展會的不斷發展,連接的方式也在悄然變化。何海瑞感受到,如今的展會越來越具有方向感和國際范兒,交通與配套服務持續優化,展會專業化程度不斷提升,為中東歐國家與中國的商品交流搭建了更高效的平臺。

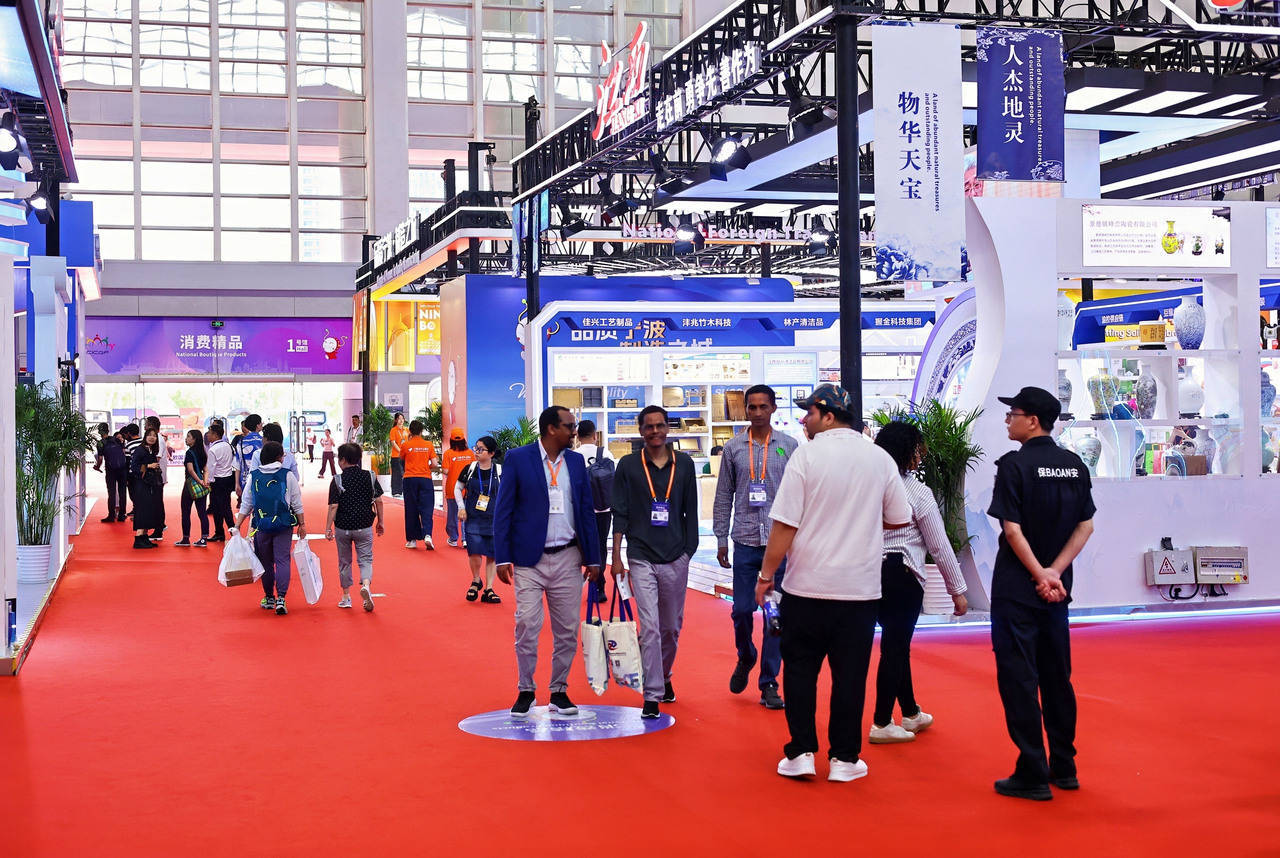

本屆博覽會展覽面積達8萬平方米,分為中東歐展區和出口消費品展區,匯聚了來自72個國家和地區的境外采購商逾3000人,以及8000多種中東歐特色商品。這座東海之濱的城市在幾日之間變身“世界客廳”,吸引了眾多國內外客商的目光。

在展區里,捷克JILEK GLASSWOREKS公司的徐凱正在介紹手工水晶杯。他輕彈杯口,發出清脆的金屬聲響,引得采購商紛紛效仿。連續四屆參展,徐凱見證了中東歐產品在中國從“新奇”到“知名”的轉變。更重要的是,他感受到了市場的溫度和潛力,已有采購商表達了訂購意向。

徐凱還注意到,近年來中東歐博覽會展品的科技含量越來越高,不僅有傳統的紅酒、橄欖油,還有飛機、VR設備、機器人等高科技產品。這些新興產業的加入,不僅豐富了中東歐合作的領域,也昭示著合作的未來方向。

中東歐博覽會不僅是一場商業展覽,更是一座連接文明、文化和合作的橋梁。蘭月的故事便是最好的例證。她曾是一名在展會上接待外賓的大學生志愿者,多年后,她將這種興趣與經驗轉化為事業,成立公司,引入斯洛伐克、希臘等地的高品質產品。

“商品是文化的載體。”蘭月表示,“展會不是冷冰冰的商業交易,而是一種互相認同的過程。”她所在的寧波中東歐商品采購聯盟如今已有120家成員企業,在波蘭、羅馬尼亞等國建立海外倉,實現跨境“一件代發隔日達”。這不僅提升了物流效率,更是中東歐商品“入華”日常化的一個縮影。