近期,影視圈內流傳著一則消息:2025年被視為積壓劇的“解放之年”,眾多積壓多年的劇集似乎迎來了集體面世的機會。這一波動態,是否預示著長劇市場正面臨嚴峻挑戰,而積壓劇的釋放又能否成為市場的救命稻草?

事實上,積壓劇的存在并非新鮮事,每年都會有類似“清庫存”的討論。所謂積壓劇,通常是指殺青后二至三年未能播出的作品,隨著時間的推移,其價值往往大打折扣。此次之所以引發廣泛關注,很大程度上是因為幾部備受矚目的積壓劇,如《無憂渡》、《折腰》和《人生若如初見》,在2025年相繼播出,為平淡的市場注入了一絲活力。

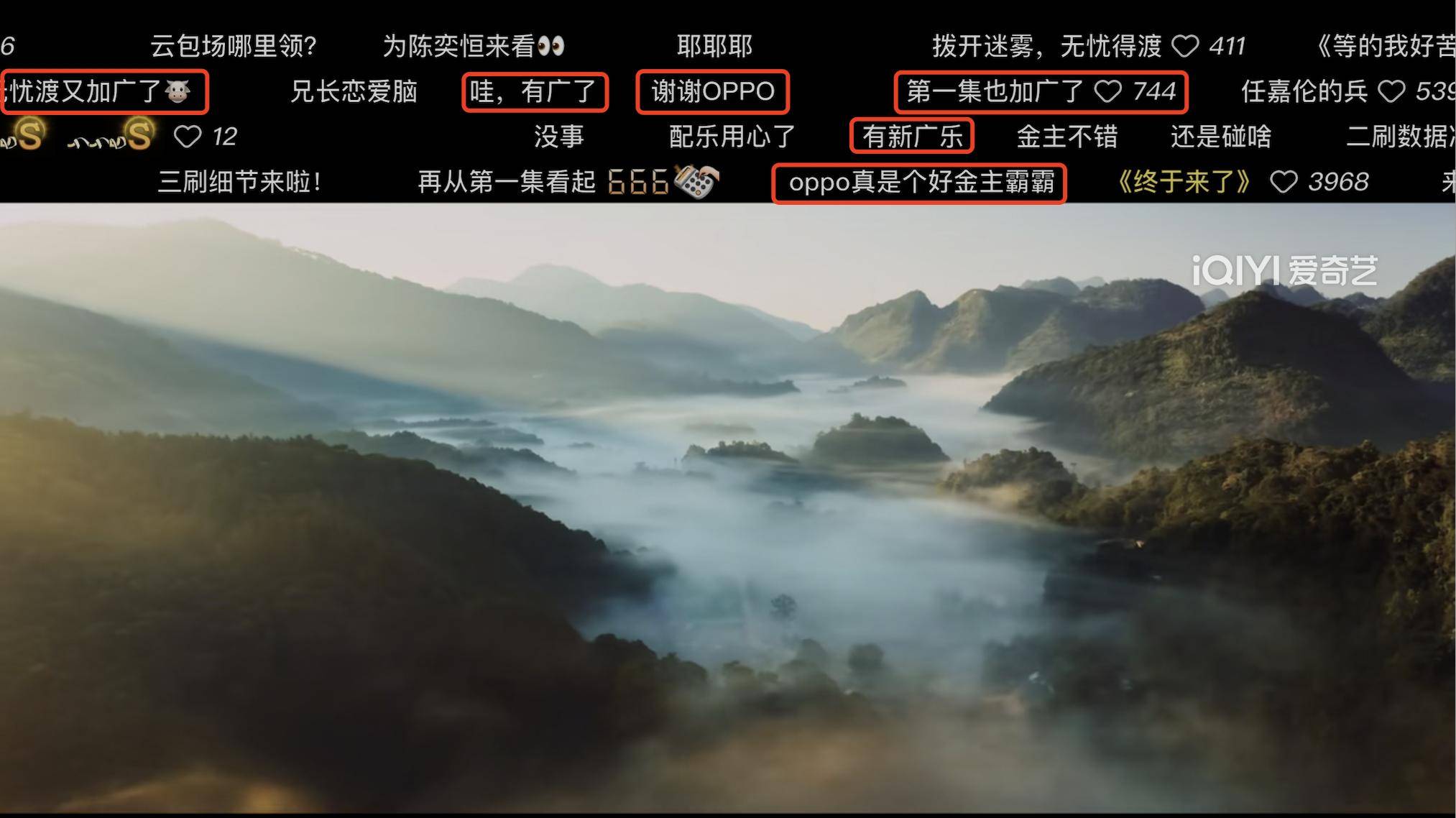

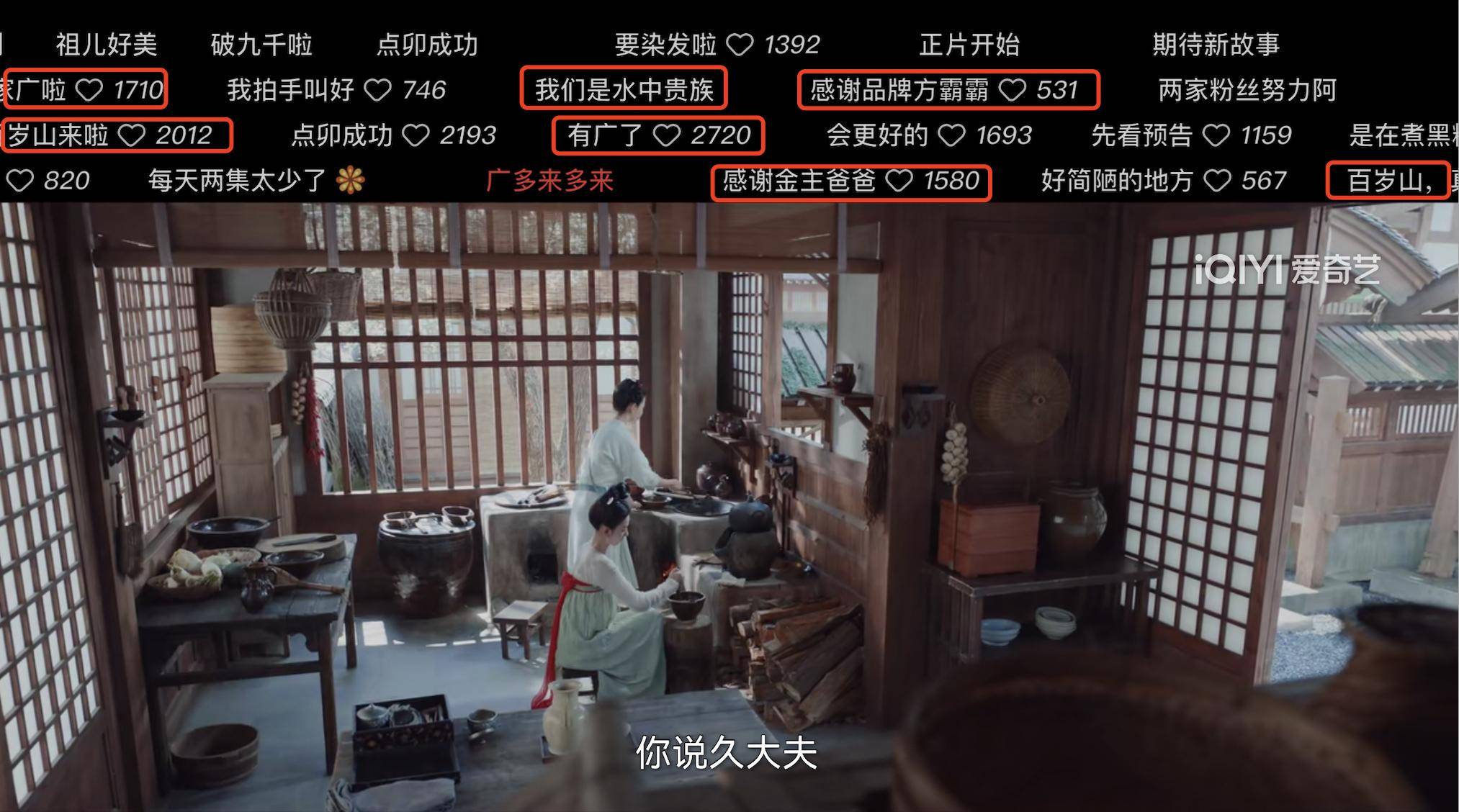

然而,并非所有積壓劇都能迎來逆襲。《無憂渡》和《折腰》憑借強大的主創陣容和高質量的制作,贏得了觀眾的喜愛和市場的認可。愛奇藝的《無憂渡》開播三天熱度便突破9000,而騰訊視頻的《折腰》也迅速成為站內熱度值最高的劇集之一。這兩部劇的成功,無疑為積壓劇的市場表現樹立了標桿。

相比之下,另一些積壓劇的命運則顯得黯淡無光。《千秋令》和《落花時節又逢君》等作品,幾乎無人問津,招商情況同樣慘淡。這不禁讓人思考:什么樣的積壓劇才有機會脫穎而出?答案似乎并不復雜——質量過硬,從劇本到制作再到演員演技,都要經得起時間的考驗。

盡管如此,積壓劇的逆襲之路依然充滿不確定性。以《人生若如初見》為例,該劇以晚清時期為背景,擁有強大的主創陣容和實力派演員加盟,卻因積壓多年而遭遇市場環境的變遷,播出數據和招商情況均不盡如人意。這再次證明,積壓劇并不等同于優質劇,市場的變化往往難以預料。

長劇市場的低迷,背后折射出的是行業面臨的諸多難題。超長的投資回報周期、極低的資金周轉率以及巨大的不確定性,使得長劇投資成為一項風險極高的業務。愛奇藝CEO龔宇曾公開表示,長劇行業的資金流轉速度遠低于其他行業,大部分劇集都是虧損的。與此同時,長劇的制作成本還在不斷攀升,廣告收入卻在下降,這無疑加劇了行業的困境。

廣告主對長劇市場的態度也越來越謹慎。過去,大IP和流量演員是吸引廣告主的關鍵因素,但如今,這種“馬首是瞻”的時代已經結束。廣告主更加注重項目的實際表現和市場反饋,愿意在劇集播出后再根據情況進行投放。這種變化,無疑對積壓劇的商業化表現構成了更大的挑戰。

然而,優質的積壓劇或許正是廣告主“撿漏”的好機會。一方面,積壓劇招商難,廣告主有機會以更低成本投中好項目;另一方面,能播出的積壓劇已經排除了部分風險,相較于新劇反而更多了一分保障。目前,一批備受矚目的積壓劇如《南煙齋筆錄》、《風起大漠》和《光榮的制造》等已經提上日程,廣告主對這些項目的興趣濃厚。

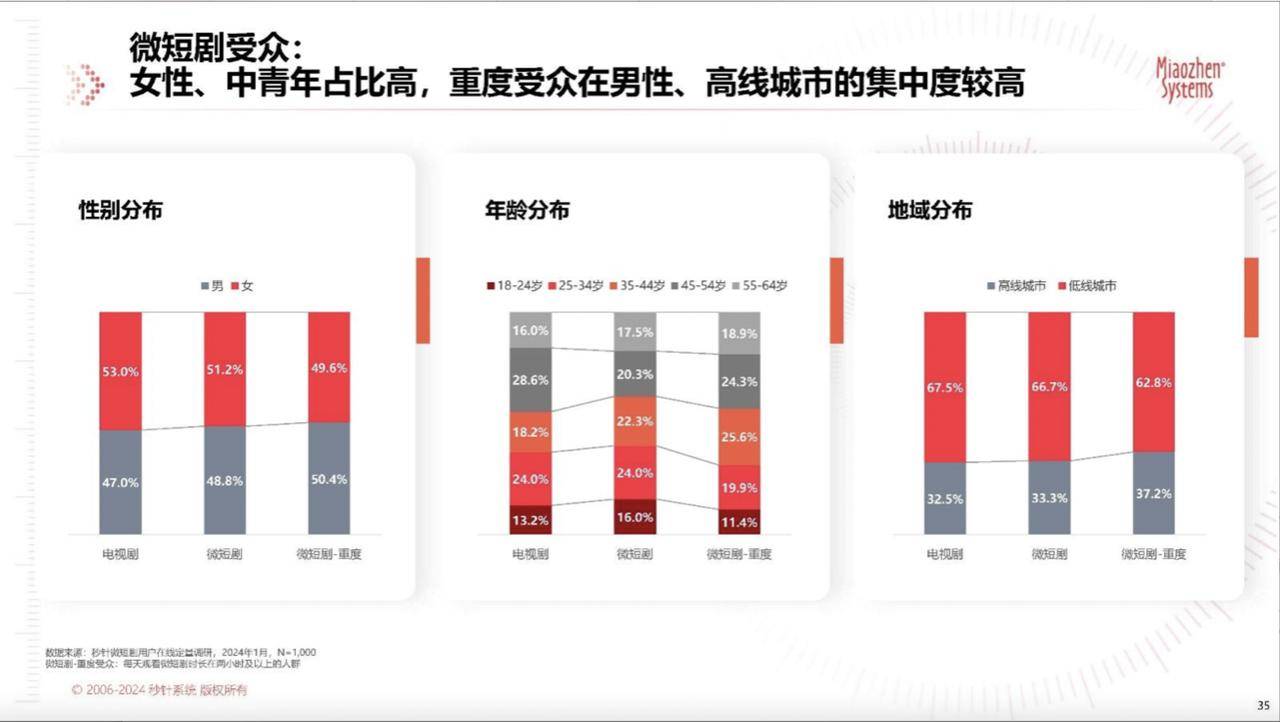

面對困境,長劇市場需要自救。盡管微短劇的興起和觀眾注意力的分散對長劇構成了一定的沖擊,但這些因素并非長劇困境的根源。長劇的價值在于其深度和廣度,能夠滿足觀眾對精神追求的需求。因此,長劇行業應該更加注重內容的質量和創新,以多元化的標準來衡量作品的成功與否。

與此同時,廣告主也應該看到長劇市場的潛力和價值。在消費分級趨勢下,長劇能夠為廣告主提供細分且真實的人群觸達機會。長視頻內容營銷需要不斷創新和精細化運作,以滿足廣告主日益多樣化的需求。

積壓劇的釋放雖然為長劇市場帶來了一絲生機,但并不能從根本上解決行業面臨的問題。長劇行業需要自救,通過提升內容質量、創新營銷方式等手段來應對市場的挑戰。只有這樣,長劇才能在激烈的市場競爭中立足并持續發展。