近日,一場涉及國民品牌娃哈哈與今麥郎的代工風波在網絡上掀起軒然大波。事件的起因是,有網友發現娃哈哈純凈水竟然由今麥郎代工生產,這一發現迅速引發了廣泛關注和討論。

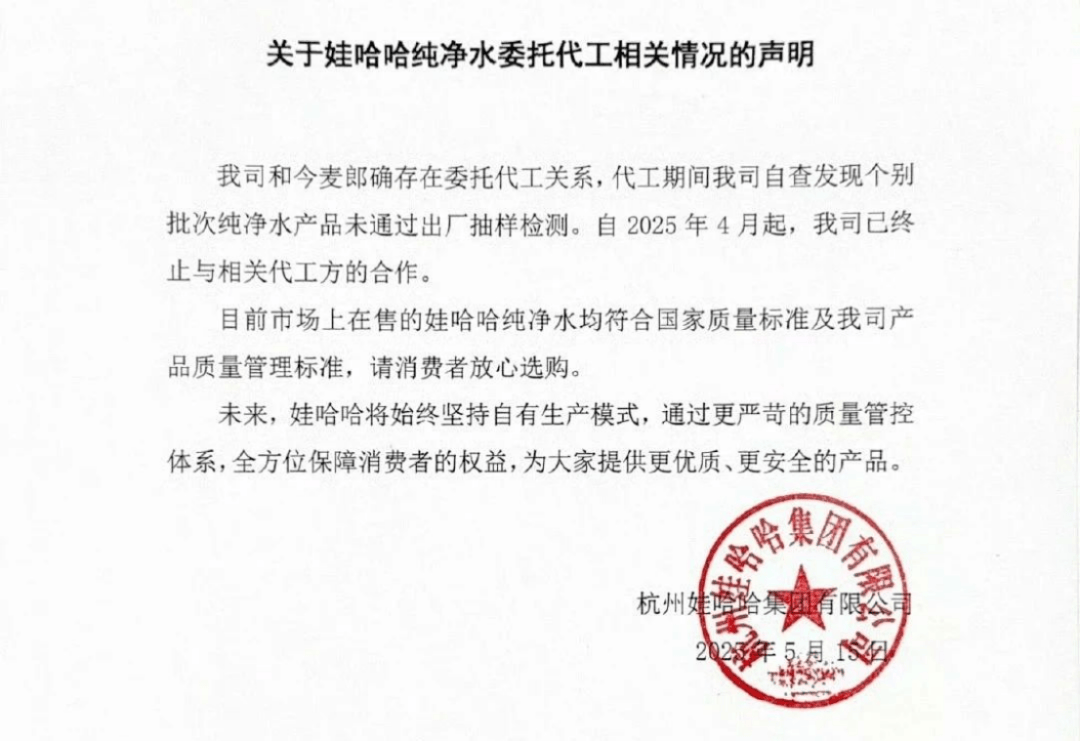

5月15日,娃哈哈官方發布聲明,確認與今麥郎存在委托代工關系,但強調在代工期間自查發現個別批次純凈水產品未通過出廠抽樣檢測,因此決定終止與今麥郎的代工合作。同時,娃哈哈在聲明中明確表示,市售產品符合國家標準,試圖以此平息爭議。

然而,這一聲明并未能完全平息消費者的疑慮。有網友調侃稱,今麥郎可能還沒反應過來,就已經被推到了風口浪尖上。回溯這段合作的起點,可以追溯到2024年第三季度,當時華北地區遭遇水災,導致娃哈哈部分工廠停產,而純凈水市場需求卻因高溫和災后重建而驟增。為了填補產能缺口,娃哈哈選擇了代工這條“應急通道”,而今麥郎則成為了其合作伙伴。

對于今麥郎而言,這次合作既是機遇也是挑戰。一方面,娃哈哈自有產能受限,急需借力維持市場份額;另一方面,今麥郎的水廠長期產能閑置,接單不僅能盤活設備,還可能借娃哈哈的品牌光環提升自身在市場的定位。然而,這場看似雙贏的合作,最終卻演變為一場信任的考驗。

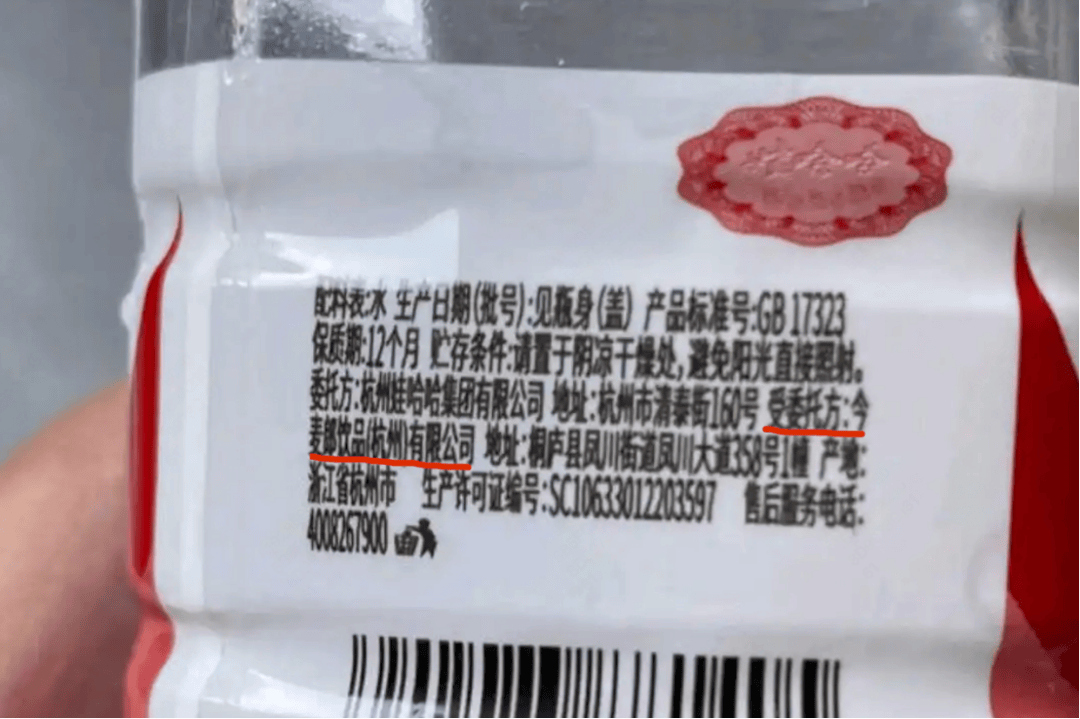

消費者最先察覺到了異樣。有網友開始比對瓶蓋花紋、生產地址,甚至口感差異,發現娃哈哈純凈水的標簽上生產地址竟然是“今麥郎飲品(杭州)有限公司”。同時,娃哈哈與今麥郎的同類產品存在價差,這進一步加深了消費者的疑問。有消費者表示:“我買的是娃哈哈,怎么成了今麥郎?”

這場風波不僅讓消費者對娃哈哈和今麥郎的品牌信任產生了質疑,更引發了對整個代工行業的關注和討論。代工作為一種產業鏈的資源整合方式,在快消行業中并不鮮見。然而,代工的“透明度”對普通人來說卻是灰色地帶。企業習慣將代工藏在供應鏈深處,消費者也未必會主動追問。只要產品質量過關,這種信息不對稱就能維持一種脆弱的平衡。

然而,一旦真相暴露,這種平衡就會被打破。尤其是在飲用水這種“低感知度”產品中,品牌溢價的核心在于信任。當消費者發現代工產品未必完全契合品牌所承諾的標準時,品牌的信任就會受到損害。娃哈哈多年來以“高標準”作為品牌標簽,但當消費者發現代工產品未必符合這些標準時,品牌的承諾似乎變得“有條件”了。

今麥郎在這場風波中的處境同樣復雜。它本希望通過代工合作提升品牌形象,卻意外被推向輿論的另一端。盡管今麥郎集團董事長范現國在接受采訪時表示,今麥郎與娃哈哈在產品質量上有共同的嚴格標準,合作基于雙方對品質的認可。然而,消費者的疑慮并未因此完全消散。

這場風波還暴露出代工行業中的一些深層次問題。比如,現行法規對代工產品標識的要求較為寬松,包裝上往往難以清晰呈現生產信息。這種模糊地帶加劇了消費者的困惑,也為爭議埋下了伏筆。品牌方和代工方在市場中往往存在潛在競爭關系,一旦合作破裂,很容易形成對立局面。

在這場信任的博弈中,沒有絕對的贏家。娃哈哈和今麥郎都面臨著品牌信任受損的挑戰。然而,這也為整個飲料行業提供了一次集體反思的契機。如何在透明化的浪潮中找到代工的便利與信任的維護之間的平衡?如何直面消費者的期待,交出一份經得起檢驗的答卷?這些問題都需要每一個品牌認真思考并作出回答。