近期,小米汽車因將“智駕”功能更名為“輔助駕駛”而引發廣泛關注。這一更名并非孤立事件,早在上海車展前夕,多家車企已接到通知,要求避免使用“自動”、“自主”、“智駕”等詞匯,轉而推薦采用“組合輔助駕駛”等更為中性的表述。

車展期間,新車發布時對于“組合輔助駕駛”的描述顯得頗為謹慎和含蓄。這背后反映出,在經歷了諸多夸大宣傳和因“智駕”引發的安全事故后,業界開始更加注重明確系統功能邊界和安全響應措施。

安全始終是首要考量。在此之前,部分車企在推出“智駕”功能時,也嘗試通過推出“智駕險”等保障措施來增強用戶信心。其中,鴻蒙智行、小鵬、小米、阿維塔等品牌在這一方面尤為積極。

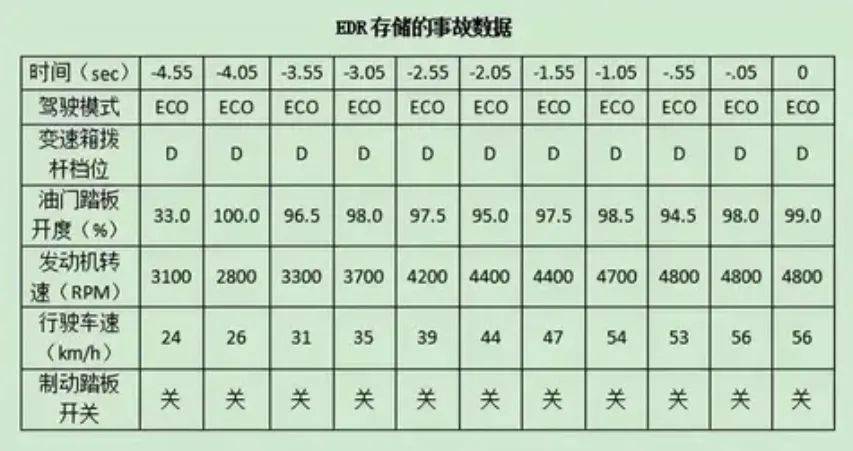

然而,即便有了這些保障措施,事故仍時有發生,尤其是在駕駛員接管車輛的瞬間。一個棘手的問題隨之浮現:無論是智駕系統因技術故障主動退出,還是駕駛員在緊急情況下主動接管,最終的責任往往都落在駕駛員身上,與智駕系統無關。

從法律角度來看,一旦車輛控制權交回駕駛員手中,無論事故是否與智駕系統退出有關,駕駛員都將被視為第一責任人。這一規定導致駕駛員與車企之間在事故責任劃分上存在巨大分歧。

駕駛員選擇搭載智駕系統的車輛,往往是出于對技術的信任,希望獲得更便捷、安全的駕駛體驗。然而,一旦發生事故,他們卻發現自己需要獨自承擔后果,這讓他們感到不公和憤怒。而車企則認為,他們已按規定公布了事故信息,智駕系統只是在特定情況下退出,不應承擔責任。這種矛盾成為智駕技術發展的一大障礙。

細看鴻蒙智行、小鵬、小米、阿維塔等車企推出的“智駕險”,主要聚焦于使用智能輔助駕駛時發生的事故。這些險種看似是對現有車險的補充,旨在解決智駕事故責任劃分的模糊地帶。然而,如果事故發生在駕駛員接管車輛的瞬間,這些險種便失去了意義。車企通過保險公司轉移了風險,駕駛員與車企之間的不平等關系依然存在。

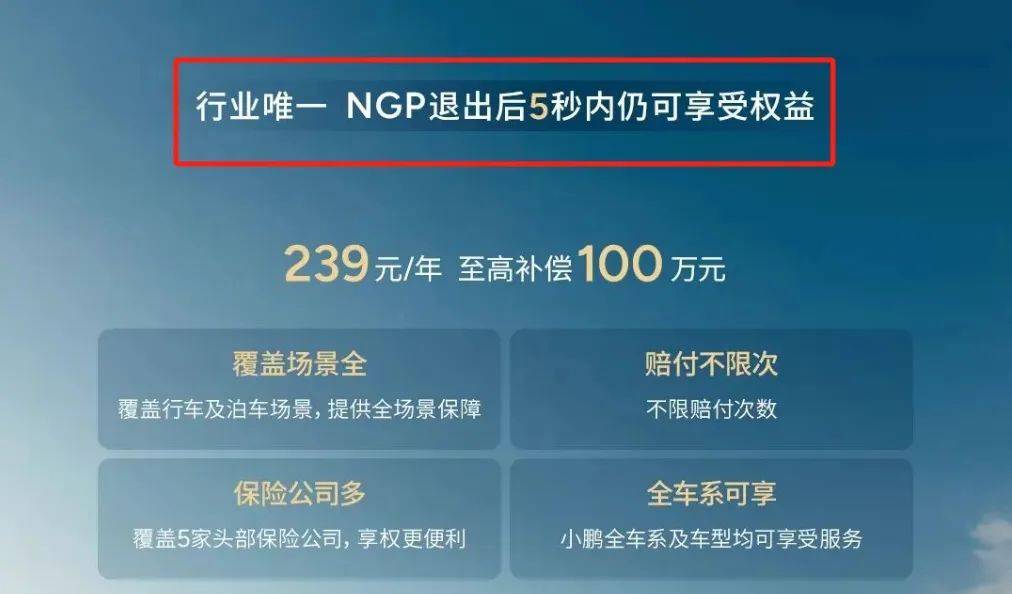

近日,小鵬汽車推出的“NGP退出5秒后仍可享受權益”的“智駕險”引起了廣泛關注。這5秒鐘的權益在一定程度上打破了“人為接管即無保障”的慣例,顯示出車企開始正視智駕系統退出瞬間的潛在風險,試圖在保障駕駛員權益與自身風險規避之間找到新的平衡點。

不過,這5秒鐘的權益究竟能發揮多大作用,還需時間檢驗。它能否真正成為保障駕駛員權益的有力盾牌,還是僅僅成為車企營銷的噱頭,有待更多實際案例來評判。但可以肯定的是,只有車企真正承擔起與智駕技術發展相匹配的責任,才能讓消費者真正享受到智駕的便利。

同時,我們也不能因為5秒鐘權益的推出而對“組合輔助駕駛”的使用掉以輕心。駕駛員應正確認識智駕技術的邊界與局限,始終保持高度的安全駕駛意識。智駕技術雖日益成熟,但遠未達到能完全替代人類駕駛的程度。過度依賴智駕系統將帶來巨大的安全隱患。

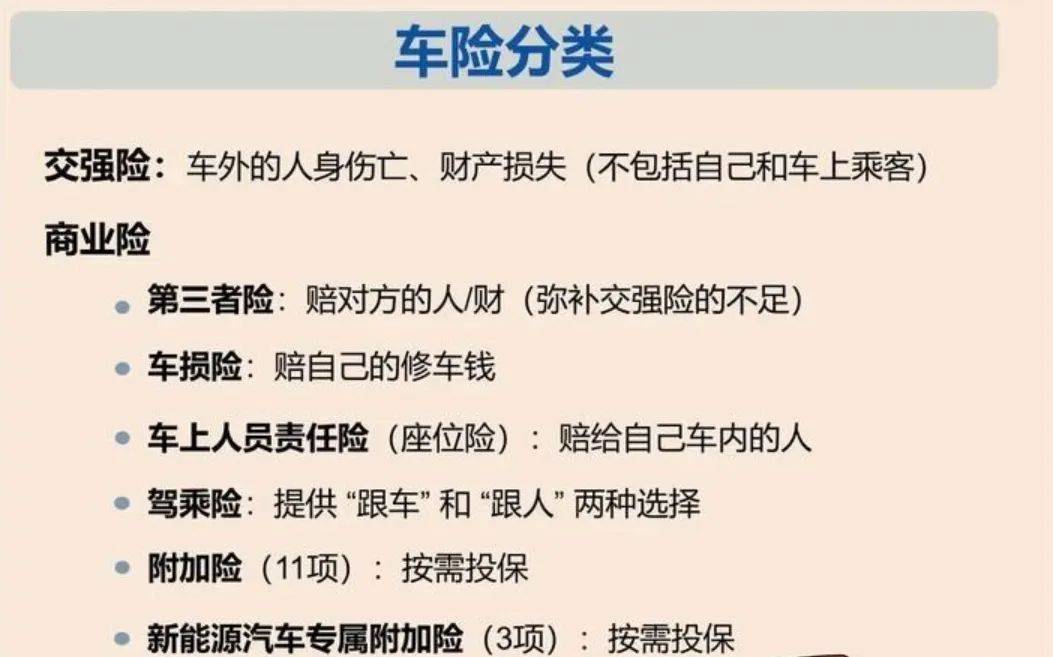

相關層面也亟待做出改變。責任劃分、數據安全、法律法規等方面都需要快速完善,以更好地規范車企、保險公司、駕駛員等所有出行參與者的行為。本質上,“智駕險”只是車險大家族中的一員,最理想的狀態仍然是駕駛員自己穩穩地掌握好方向盤,確保每一次出行的安全。