在2025年的春日里,家電行業本該沐浴在“以舊換新”政策帶來的綠色春風中,然而,一場由格力電器董事長董明珠引發的風波,卻讓整個行業陷入了前所未有的動蕩。

這位71歲的商界女強人,在格力股東大會上的一席話,如同投下了一顆震撼彈:“格力絕不會使用海歸派,因為他們中可能有間諜。”此言一出,輿論瞬間沸騰,支持與反對的聲音此起彼伏,一方認為這是在捍衛民族產業的安全,另一方則指責這是閉關鎖國的倒退。

這場爭論遠遠超出了企業用人策略的范疇,它如同一面鏡子,映照出中國制造業在轉型路上的困境與挑戰。董明珠近年來的一系列舉動,更像是一扇窗,讓人窺見傳統企業家在時代變革中的迷茫與堅守。

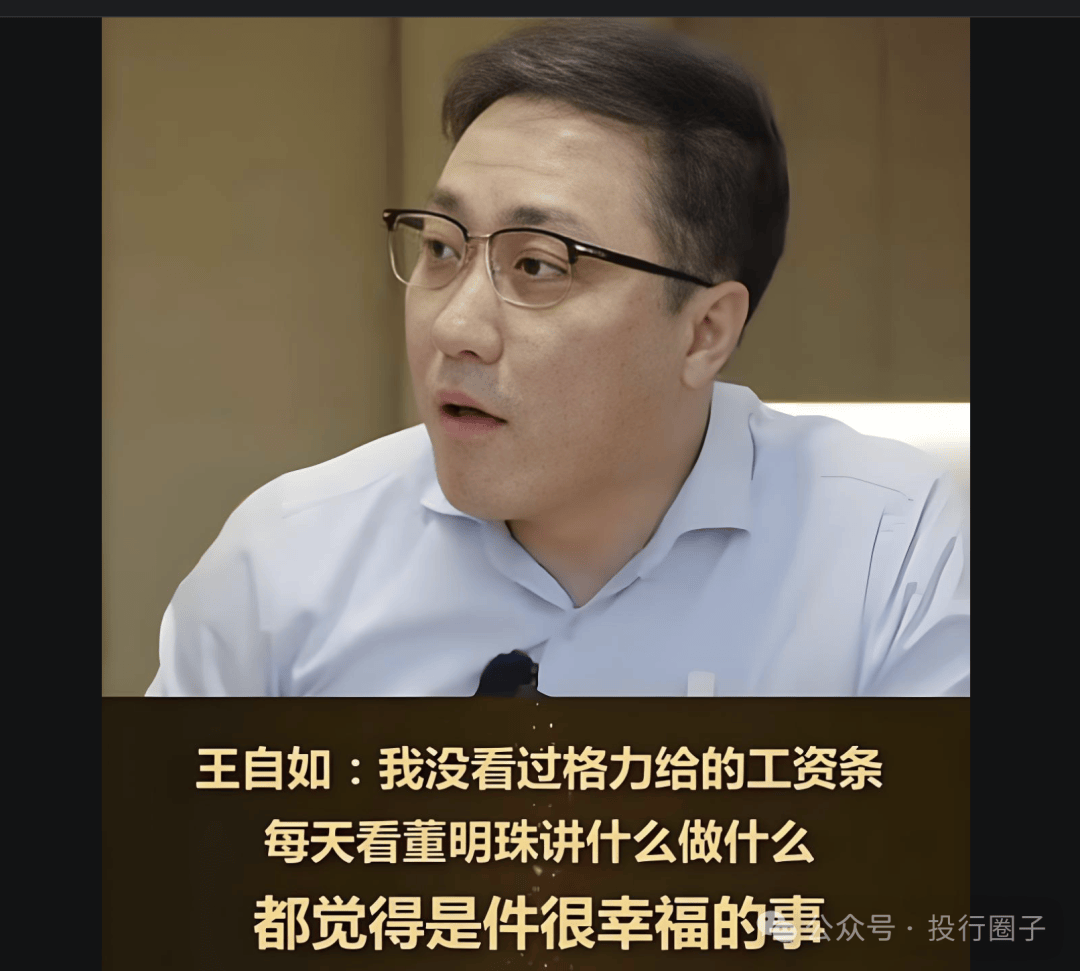

有網友翻出舊賬,指出格力曾重用過的王自如便是海歸背景,這無疑給董明珠的“海歸間諜論”增添了幾分諷刺意味。

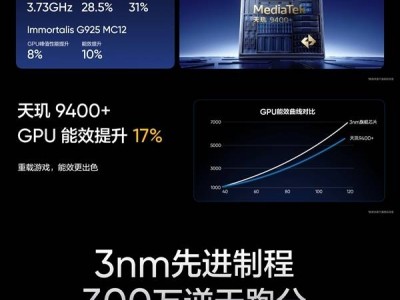

從對技術的偏執追求,到對人才的極端挑剔,董明珠的“本土化人才戰略”雖為格力筑起了一道技術壁壘,卻也使其在全球化的浪潮中顯得步履維艱。格力工程師團隊中,海歸占比不足0.5%,而“格力班”每年投入2億元,培養出的本土人才如譚建明等,為格力帶來了鈦酸鋰電池等22項國際領先技術,年利潤高達222.8億元。然而,當華為以開放姿態吸引全球人才,5G專利數遠超格力;當美的、海爾海外營收占比超過40%,格力卻仍在12%的海外市場份額上徘徊時,董明珠的“人才潔癖”顯得尤為突兀。

董明珠的固執并非一朝一夕形成。在近期的一次公開演講中,她談及企業管理時表示:“你天天搞那些花花腸子,哪有精力搞企業。”這種對格力的全身心投入,雖令人敬佩,但也暴露了她思維的局限性。在現代企業管理中,開放與包容是推動創新的重要動力,而董明珠過度聚焦于格力內部,對外界缺乏足夠的開放態度,這在快速變化的商業環境中顯得格格不入。

更令人矚目的是,董明珠將個人IP與格力品牌深度綁定,從格力手機開機畫面到門店招牌,無不彰顯著她的個人色彩。這種“人格化品牌實驗”短期內確實帶來了流量紅利,但長期來看,卻隱藏著巨大的戰略風險。一旦董明珠退休或遭遇輿論危機,格力的品牌價值或將面臨斷崖式下跌。

董明珠的爭議言論,本質上是改革開放第一代企業家認知體系與數字經濟時代的碰撞。她將人才流動視為“小偷行為”,卻忽視了硅谷“人才旋轉門”帶來的創新奇跡;她高呼芯片研發簡單,卻對半導體技術的復雜性視而不見。這種矛盾暴露出傳統制造業領袖在VUCA時代的認知局限。

要解開董明珠拋出的“海歸死結”,需要建立更加精細化的制度設計,而非簡單的站隊。分級防控體系、協同創新機制、政策護航生態等措施,或許能為格力乃至整個中國制造業提供一條可行的路徑。

董明珠的爭議,是中國制造業轉型陣痛的縮影。我們敬佩她的企業家精神,但更需警惕將“安全焦慮”異化為“排外情緒”的危險傾向。真正的產業自信,在于能否構建一個讓全球智慧為中國所用的制度體系。當格力“人才不是成本,而是未來”的標語與“海歸間諜論”形成鮮明對比時,我們不禁要問:一個對世界充滿戒備的企業,如何能讓世界愛上它的制造?