如今選購一部手機,早已不是多年前那樣簡單——看個后綴就能判斷定位的時代,似乎正在遠去。過去,手機型號的命名邏輯清晰:Pro是旗艦,Plus是大屏,s是半代升級,標準版則是基礎款。消費者只要掃一眼型號,就能大致判斷手機的定位和配置。然而,隨著市場競爭加劇,手機廠商的命名策略卻變得越來越復雜,甚至讓不少人感到困惑。

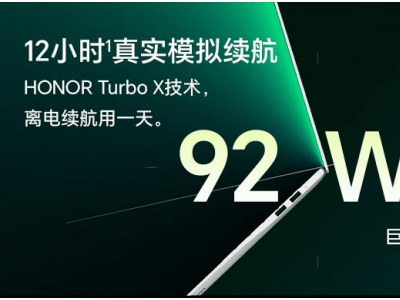

如今的手機市場,各品牌紛紛推出多個系列,每個系列下又有多個版本。數字系列、K系列、X系列、S系列、Neo系列、Play系列、Note系列……每個系列再細分出Pro、Pro+、Pro Max、Ultra、至尊版、活力版、青春版、Turbo版、GT版等不同型號。更讓人眼花繚亂的是,這些后綴還能自由組合,比如Turbo+、S Pro、GT Pro,甚至還有Pro Max Turbo這種“疊羅漢”式的命名方式。廠商似乎在命名上玩起了排列組合游戲,讓消費者在選購時不得不花費更多時間理清型號之間的關系。

廠商之所以采用這種策略,背后有著現實的考量。國內手機市場競爭激烈,僅靠一年一更的節奏顯然無法滿足多樣化的需求。為了覆蓋更多價位段,吸引游戲玩家、攝影愛好者、續航黨等不同用戶群體,機海戰術成為不少廠商的選擇。從理論上講,這確實能為消費者提供更多選擇,畢竟每個人的需求不同,有人注重拍照,有人偏愛游戲,還有人更在意續航。但現實是,這種策略雖然增加了選項,卻也讓選擇變得復雜。

許多消費者發現,原本簡單的選購過程,如今卻需要花費大量時間對比型號、參數。更讓人無奈的是,有些手機本質上只是“套娃機”——換個外殼,微調配置,改個名字,就搖身一變成為“新機”。這種做法不僅讓消費者難以分辨,還能幫助廠商清理庫存零部件。例如,一款手機發布半年后,廠商可能會推出它的“孿生兄弟”,配置與老款相近,甚至略有縮水,但價格卻比老款發布時便宜幾百元,看似性價比更高。

然而,這種“新瓶裝舊酒”的做法,有時反而會讓消費者陷入誤區。比如,“至尊版”聽起來應該比“Pro”更高一級,與“Ultra”平起平坐,但在某些廠商的邏輯里,至尊版可能與Pro版平級,甚至在某些方面還不如Pro版。不同品牌之間的型號命名更是缺乏統一標準,讓消費者難以通過型號判斷手機的實際定位。這種命名上的混亂,不僅增加了選擇的難度,還可能誤導消費者做出不合理的購買決策。

當然,并非所有廠商都采用這種策略。在旗艦機領域,大多數廠商仍然會保持相對清晰的命名邏輯,畢竟旗艦機的價格和關注度較高,命名混亂容易影響品牌形象。但在中低端市場,這種現象更為普遍。中低端市場用戶對價格敏感,換機頻率較高,廠商需要在有限成本下覆蓋更多價格點,滿足多樣化需求,同時保持產品熱度,清理庫存。因此,“青春版”、“活力版”、“極速版”等馬甲機型應運而生,本質上可能只是同一款手機的微調版本,但通過改名換殼,就能以“新機”身份重新上市。

對于普通消費者來說,這種復雜的命名體系無疑增加了選購難度。尤其是對那些不太了解手機參數的用戶,比如長輩,他們可能連內存和存儲的區別都分不清,更不用說理清各種型號之間的關系了。原本簡單的選購過程,如今卻需要仔細對比參數,甚至查閱評測,才能避免被花里胡哨的型號名稱誤導。

手機市場的競爭,本應推動產品體驗的提升,但如今卻在命名上玩起了“文字游戲”。與其在型號后綴上做文章,不如將更多精力投入到產品本身的優化上。畢竟,手機的實際體驗,才是消費者最關心的。后綴名稱再華麗,也無法掩蓋產品本身的不足。只有真正提升用戶體驗,才能贏得消費者的口碑。