在蘇州高新區的墨光新能科技(蘇州)有限公司內,一場由科技引領的產業革命正在悄然發生。這里,一款看似普通的薄膜正成為電子產品降溫的新寵,它的出現不僅革新了傳統散熱方式,更為市場帶來了前所未有的變革。

這款名為輻射制冷膜的神奇薄膜,是南京大學能源與資源學院院長朱嘉教授及其團隊歷經十年研發的成果。它的工作原理基于“輻射制冷”原理,通過調控分子結構和微納尺寸,使材料在太陽光波段實現低吸收,同時在大氣窗口波段實現高發射,從而將熱量以電磁波形式輻射出去,實現零能耗降溫。這一創新技術不僅為電子產品提供了高效的散熱解決方案,更在節能減排方面展現出巨大潛力。

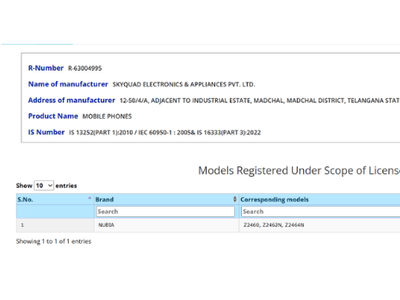

在墨光新能的生產車間里,自動化產線忙碌而有序。一片片鋼化玻璃經過清洗、覆膜、離子噴涂等工序,最終形成了致密且稀薄的輻射制冷膜層。這款薄膜目前已成功應用于小米和蘋果的兩款手機上,顯著提升了電子產品的使用壽命和穩定性。還有兩家國產手機品牌正在積極接洽中,準備將這一技術引入自家產品中。

輻射制冷膜的成功市場化,離不開政策的支持和團隊的堅持。2020年,科技部等九部門聯合推出的“職務科技成果賦權改革”為科技成果轉化提供了有力保障。南京大學作為江蘇首批試點單位之一,積極響應政策號召,推動科研團隊與企業的深度合作。在學校的牽線搭橋下,朱嘉團隊在蘇州高新區成立了墨光新能科技公司,致力于將輻射制冷技術從實驗室推向產業化。

然而,科技成果的產業化之路并非一帆風順。從實驗室到生產線,從樣品到產品,團隊面臨了諸多挑戰。為了滿足市場需求,團隊不僅要關注降溫效果,還要兼顧產品的穩定性和成本。經過半年的40多次迭代,團隊終于攻克了技術難關,成功研發出同時滿足“制冷、穩定、成本低”的輻射制冷膜。

在市場推廣方面,團隊也遇到了不少困難。作為高校教師,團隊成員在市場開拓方面經驗不足。為了克服這一難題,團隊積極參加各類培訓和交流活動,不斷提升自身的市場意識和營銷能力。同時,他們瞄準電子消費品領域的頭部客戶,通過與這些企業的合作,進一步打開了市場。

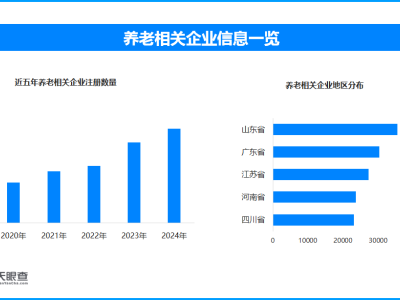

如今,墨光新能已開拓了三條產線,覆蓋了建筑、紡織、電子等多個萬億元級市場。除了電子產品散熱領域外,輻射制冷技術還在生態環保等領域得到了廣泛應用。例如,在四川達古冰川保護工程中,該技術成功減緩了冰川消融速度,為旅游景區的可持續發展提供了有力支持。

墨光新能的成功故事,是科技成果轉化的一次生動實踐。它證明了在政策的支持和團隊的堅持下,科技成果完全有可能從書架走向貨架,成為推動經濟社會發展的新質生產力。