近期,汽車行業(yè)內(nèi)關于資金鏈緊張的討論聲四起,引發(fā)了廣泛關注。長城汽車董事長的一席“汽車界恒大已現(xiàn)身”的言論,如同一枚石子投入平靜的湖面,激起了層層波瀾。比亞迪迅速做出反應,不僅強烈反駁了這一觀點,還宣布了新一輪的價格調(diào)整策略。緊接著,比亞迪的一家重要經(jīng)銷商出現(xiàn)問題,將公眾的視線從產(chǎn)品降價的風波中拉回到了產(chǎn)業(yè)鏈安全的議題上,整個汽車行業(yè)似乎被卷入了一場風暴之中。

雖然筆者對于汽車制造的專業(yè)知識并不在行,但在財務分析領域卻略知一二。之前,筆者曾就比亞迪對供應商的欠款問題撰寫過一篇文章,指出比亞迪盡管背負著高額的應付款,但這也是其實力的一種體現(xiàn)。然而,這番言論并未引起太多關注。

長城汽車和比亞迪的財務數(shù)據(jù)對比同樣耐人尋味。今年一季度,長城汽車的應付款項占全年采購資金支出的比例約為45%,而比亞迪的這一比例則高達51.57%。盡管長城汽車在公開場合對同行的風險表示擔憂,但在實際操作中,對供應商的欠款行為卻與比亞迪不相上下。

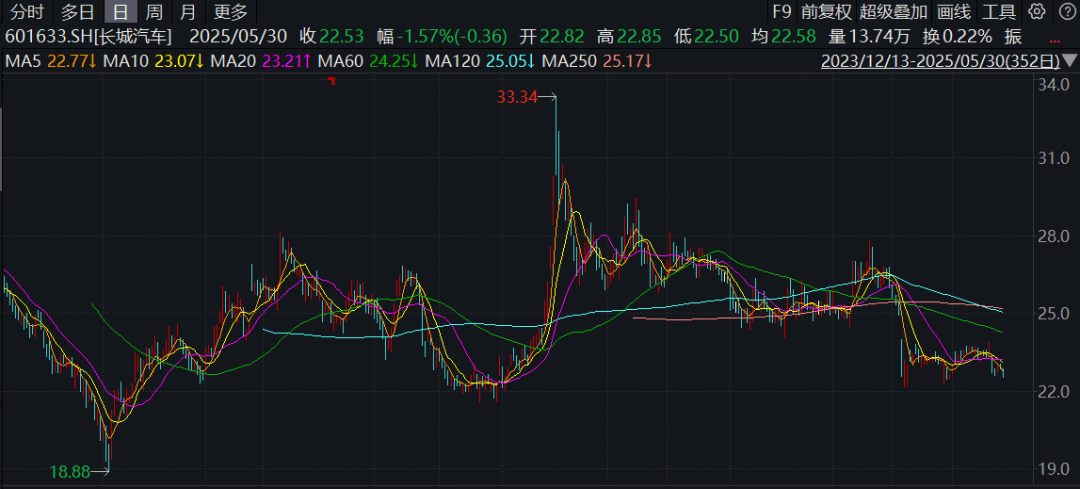

在資本市場上,這兩家公司的股價表現(xiàn)也呈現(xiàn)出截然不同的態(tài)勢。長城汽車A股與H股之間的溢價率顯著,而比亞迪的A股則幾乎沒有溢價。這種股價差異,無疑反映了資本市場對兩家公司不同的看法和態(tài)度。

在這場風波中,被整車制造商壓款的供應商們或許才是最無辜的受害者。他們既無法拒絕被動壓款,又難以在降價潮中保持利潤空間。以比亞迪為例,盡管其產(chǎn)品多次降價,但公司的毛利率卻有所上升。這種反常現(xiàn)象不禁讓人思考,這部分被壓縮的利潤空間究竟被誰承擔了?

海偉電子的案例或許能為我們提供一些線索。作為比亞迪的第一大客戶,海偉電子在營收保持穩(wěn)定的同時,利潤卻大幅下滑。毛利率的顯著下降,無疑揭示了這家公司正承受著來自大客戶的降價壓力。

然而,盡管這些供應商看似被壓榨,但他們中的許多卻仍然樂于與這些大車企合作。畢竟,一旦攀上了比亞迪、吉利、長城等大客戶,公司的股價和估值往往會大幅上漲。這種現(xiàn)實讓人不禁思考,產(chǎn)業(yè)鏈中的利益分配究竟是否公平?

不可否認的是,比亞迪和長城汽車都是國內(nèi)汽車制造業(yè)的佼佼者,他們不僅在國內(nèi)市場占據(jù)重要地位,還在國際市場上展現(xiàn)了中國智造的實力。然而,作為產(chǎn)業(yè)鏈中的領導者,他們是否應該更多地考慮如何帶領整個產(chǎn)業(yè)鏈共同發(fā)展,而不是僅僅關注自身的利益?

這個問題不僅關乎企業(yè)的格局和責任感,更關系到整個行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。在激烈的市場競爭中,如何避免內(nèi)卷、實現(xiàn)共贏,是每一個行業(yè)領導者都需要深思的問題。