近期,關于蘋果手機是否會因為特朗普關稅政策而漲價的問題,成為了消費者關注的焦點。這一話題的興起,源于關稅陰影在過去一個多月內的持續蔓延。

長久以來,蘋果公司與中國供應鏈的緊密合作,一直是跨國產業合作的典范。然而,自2018年美國對華加征關稅以來,蘋果經歷了多次政策緩沖,而真正的考驗似乎從今年4月才開始顯現。

位于北京三里屯的蘋果旗艦店,作為蘋果在亞洲最大的零售店,其店內情況或許能反映出一些端倪。盡管店內人流量尚可,銷量保持平穩,且部分機型可享受國家補貼,但整體銷售情況并未如預期般火熱。店員表示,目前關稅因素尚未在國內零售端顯現,這得益于蘋果通過供應鏈本地化和匯率對沖等措施,在中國實現了生產成本的最優化。

然而,與國內市場形成鮮明對比的是,美國市場的蘋果產品已經受到了關稅的直接影響。以iPhone 16 Pro Max為例,其在美國的售價因25%的關稅增加了約95美元,若關稅再次上漲,美國消費者將面臨更大的經濟壓力。

蘋果公司在全球市場中采取了“分而治之”的定價策略,以應對不同市場的挑戰。在美國,由于人均可支配收入較高,消費者對價格波動的容忍度較強;而在歐洲,蘋果則通過運營商補貼來間接消化成本;在印度等新興市場,蘋果甚至通過降價促銷來應對本土生產的競爭。

若特朗普堅持執行更高的關稅政策,導致蘋果在中國市場的售價上漲,將可能引發一系列連鎖反應。短期內,價格敏感型用戶可能會加速流向國產高端機型,如華為Mate 70系列,其銷售數據顯示,有28%的消費者來自原蘋果用戶。然而,蘋果用戶的忠誠度仍然很高,iOS系統的生態黏性、獨家功能以及二手市場的高保值率,都是蘋果保持競爭力的關鍵因素。

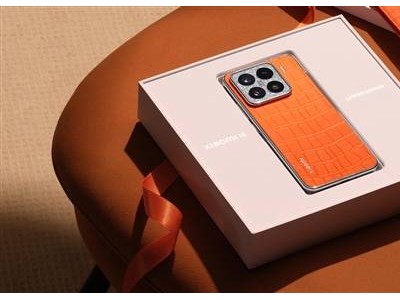

漲價對市場格局的深層影響可能體現在消費分級的加劇。高收入群體對價格上漲的敏感度較低,而低收入群體則可能轉向更實惠的選擇。這將推動手機市場向“啞鈴型”結構演變,高端市場由蘋果和華為雙雄爭奪,中低端市場則陷入小米、榮耀和OV等品牌的混戰。

盡管蘋果多次表示要推動供應鏈多元化,但對中國制造的依賴并未減弱。印度塔塔集團接手緯創資通的工廠后,盡管一度被視為產業鏈轉移的標志性事件,但印度產iPhone的良品率遠低于中國工廠,且核心模組仍需從中國進口。這揭示了中國供應鏈在產業集群、工程能力和基礎設施方面的難以替代性。

鄭州富士康園區與保稅物流中心的聯動,使得原材料從進關到上線生產只需4小時,庫存周轉率遠高于印度工廠。同時,中國高級技工的人均產出也遠高于越南工人,這使得iPhone的總裝成本在中國反而更低。這些競爭優勢構成了中國制造的護城河,使得蘋果即便將部分產能轉移到海外,也仍然需要依賴中國的精密零部件。

在關稅風波中,蘋果CEO庫克頻繁來華,并明確表示:“選擇中國不是因為廉價,而是因為無法取代。”這一表態無疑是對中國制造的高度認可。

然而,蘋果在中國市場的出貨量卻出現了下滑。2025年一季度,蘋果在中國出貨量同比下滑9%,降至980萬部,市場份額降至13.7%。這在一定程度上反映了市場競爭的激烈程度以及消費者選擇的變化。

在這場關稅與產業鏈的拉鋸戰中,消費者既是旁觀者也是最終裁決者。短期內蘋果可能仍有緩沖空間來維持中國市場的價格穩定,但長期來看,中國制造的競爭力正從成本優勢轉向技術優勢,而消費者在高端市場的選擇權也日益增強。無論iPhone是否漲價,中國消費者都將擁有更多元的選擇、更成熟的技術和更合理的價格。