英特爾,作為全球領先的IDM(集成設備制造)芯片巨頭,其業務模式涵蓋了從設計、制造到封測的完整產業鏈。與專注于制造領域的臺積電,以及僅涉足設計領域的蘋果和高通不同,英特爾以其全方位的實力著稱。

IDM模式無疑有其顯著優勢,它允許企業在各個環節都擁有自主權,但這也意味著巨大的投入和精力的分散。近年來,面對臺積電在制造領域的巨大成功,英特爾的前任CEO基辛格萌生了一個新策略:進軍芯片代工市場。他認為,既然英特爾能為自己制造芯片,那么對外接單、擴大生產線也不過是水到渠成的事。

為此,基辛格推出了IDM2.0計劃,旨在通過加強芯片制造業務,提升工藝制程,與臺積電一較高下。然而,這個計劃卻意外地將英特爾帶入了一個困境。

根據英特爾在2025年代工大會上的數據,從2021年至2024年的四年間,為了達成“四年五個工藝節點”的目標,英特爾在芯片代工業務上累計投入了高達900億美元。其中,約180億美元用于技術研發,約370億美元則投入到了晶圓廠設備支出。

然而,如此巨大的投入并未帶來預期的回報。數據顯示,在這四年里,英特爾的芯片代工業務累計虧損了近300億美元。這意味著,盡管投入了900億美元,但英特爾在芯片代工領域仍然深陷虧損泥潭。

如今,英特爾面臨著騎虎難下的局面。放棄芯片代工業務,意味著之前的投入將全部化為沉沒成本,難以割舍。而繼續投入,則何時能夠實現盈利仍然是個未知數。有分析師預測,英特爾可能還需要再虧損數百億美元,才有可能在這一領域實現盈利。

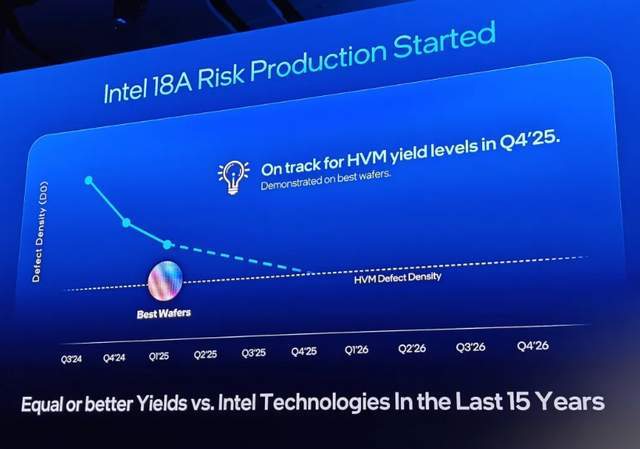

隨著基辛格的離職和陳立武的上任,英特爾的新管理層也面臨著同樣的抉擇。然而,由于已經深陷其中,他們只能選擇繼續推進芯片代工業務,并努力證明自己的技術先進性和良率。

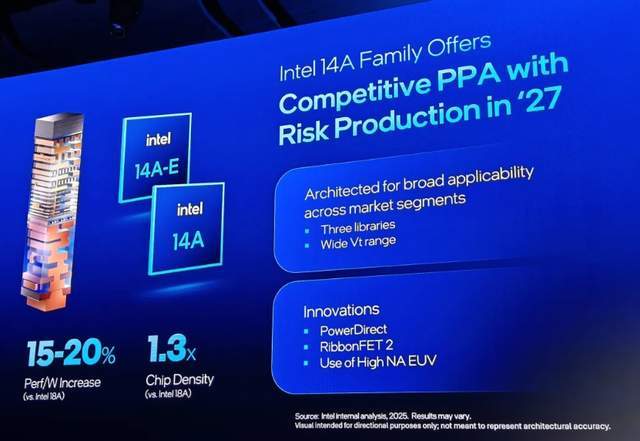

為此,英特爾宣布將在今年實現18A工藝,即2nm工藝,并聲稱這將比臺積電的技術更先進。同時,他們還表示將在2027年實現下一代的Intel 14A工藝,這將比臺積電領先一年,技術更為先進。然而,這些聲明能否得到客戶的認可,仍然是個未知數。

在客戶面前,技術實力才是最好的證明。無論英特爾如何吹噓自己的技術先進性,如果沒有客戶的支持和認可,那么一切都將只是空談。因此,英特爾需要更加努力地贏得客戶的信任和支持,才能在芯片代工領域立足。