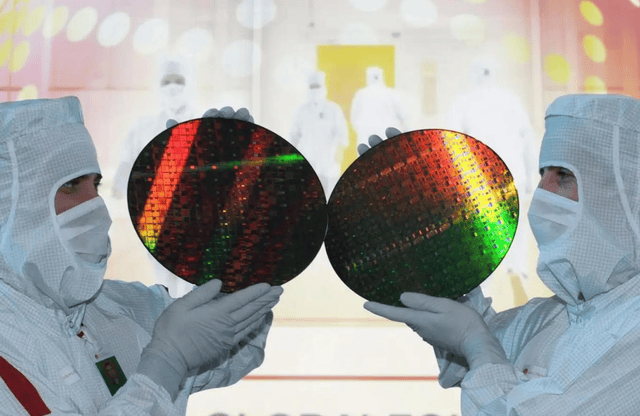

臺積電,全球芯片代工領域的佼佼者,其生產布局長期以來主要集中在中國臺灣省和大陸地區。在其他國家和地區,臺積電即便設有工廠,也多為工藝較為落后的生產線,產能較低,幾乎可以忽略不計。

臺積電一直將最先進的工藝技術保留在臺灣省,而在大陸的南京工廠,其最高工藝水平也僅達到16納米,并且產能并未達到頂峰。

然而,近年來,臺積電開始積極擴展其全球版圖,不僅在美國、歐洲和日本等地投資建設工廠,而且海外投資規模日益擴大。特別是在美國,臺積電計劃投資高達1650億美元,建設一系列芯片工廠,這些工廠未來可能會占據臺積電30%至40%的總產能。

臺積電此舉的背后,既有全球局勢緊張的考量,希望通過全球布局來規避潛在風險,也有滿足其全球客戶需求的動機,實現一定程度的本土化生產。尤其是考慮到臺積電在美國的客戶占比高達77%,到美國進行本土化生產似乎也是順應市場需求的必然選擇。

然而,臺積電在全球建廠的過程中,并非一帆風順。根據最近的媒體報道,臺積電在中國大陸和臺灣省以外的工廠普遍處于虧損狀態。具體來說,自2020年臺積電宣布在美國建廠以來,其在美工廠持續虧損,預計從2021年至2024年,累計虧損將達到394億元人民幣。

在日本,臺積電過去三年的虧損也相當可觀,總計達到79.33億元人民幣。而在歐洲,臺積電同樣未能實現盈利,去年虧損超過5億元人民幣。

這種盈利和虧損并存的局面,不禁讓人對臺積電的未來產生擔憂。雖然有人認為,美國、日本和歐洲的工廠目前仍處于前期投入階段,尚未到回報期,但隨著這些工廠的建設成本和運營成本不斷攀升,何時能夠實現盈利仍然是個未知數。

對于臺積電高層來說,面對這些盈利和虧損的數據,他們或許也在反思和權衡。將在中國大陸賺取的利潤用于補貼海外工廠的虧損,這種策略是否可持續?未來,臺積電又該如何調整其全球生產布局,以實現更加均衡和可持續的發展?