近期,上海國際問題研究院與國際環保組織綠色和平聯合發布了《電力部門碳達峰倒計時:風光狂飆與煤電慣性的碰撞》報告,深入剖析了“十四五”以來中國電力行業的低碳轉型態勢,并對未來“十五五”期間的碳達峰攻堅戰提出了針對性的建議。

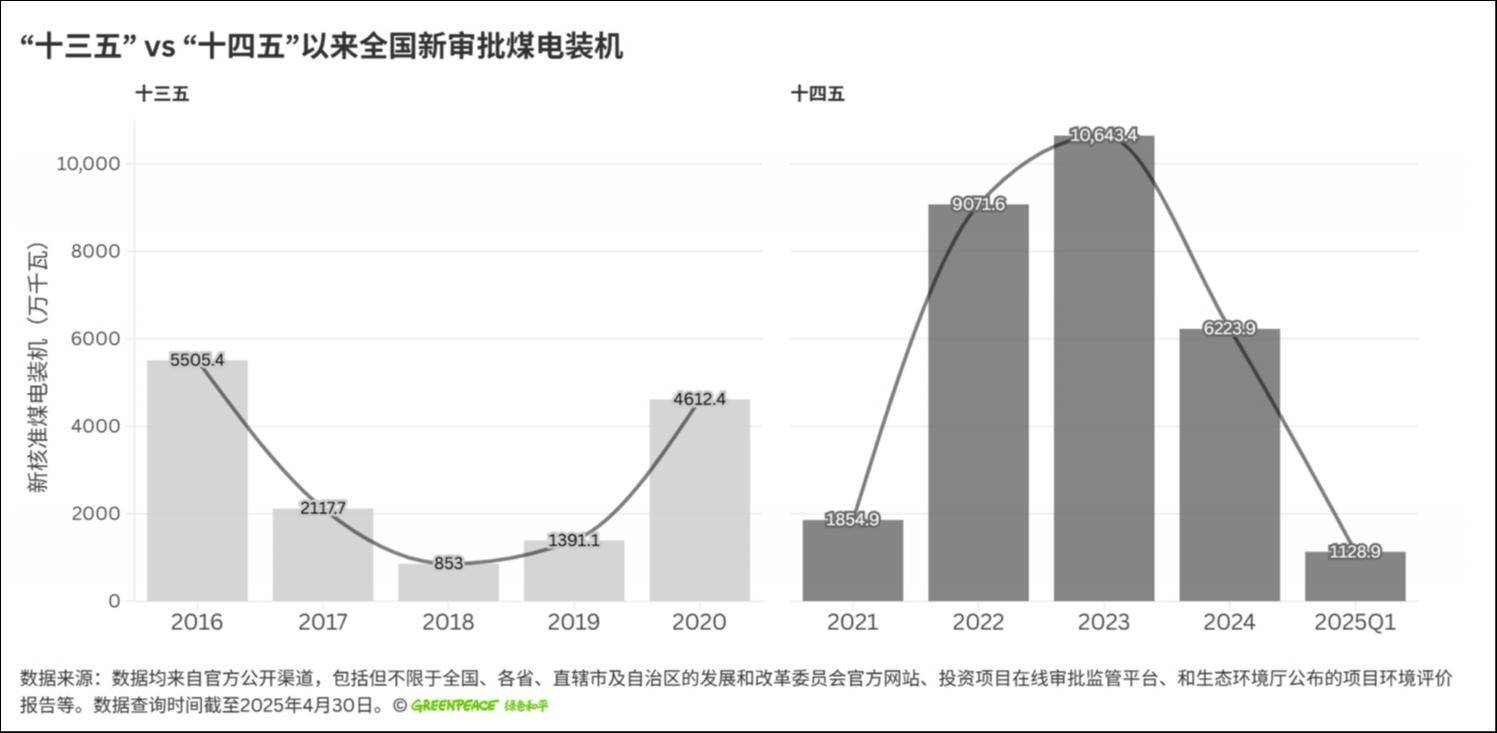

報告指出,電力行業的低碳轉型主要通過降低煤電比例和大力發展新能源來實現。盡管煤電核準量在“十四五”期間呈現出波動增長的趨勢,但新能源的迅猛發展正逐步改變電力系統的結構。截至今年4月底,我國太陽能和風電裝機容量總和已達到15.3億千瓦,占總裝機的近44%,凸顯出新能源發展的強勁勢頭。

具體而言,近年來,我國風電和光伏的裝機容量實現了快速增長,不僅提前兌現了風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上的承諾,還在去年底首次超過火電裝機規模,并持續保持增長態勢。與此同時,可再生能源在新增發電量中的占比也在不斷提升,2024年,可再生能源新增發電量約占全社會新增用電量的86.44%,其中風電和太陽能合計貢獻了約56.8%的新增用電需求。

報告預測,若這一趨勢得以延續,今年我國可再生能源有望滿足全社會新增電力需求,這意味著電力部門的碳排放有望在2025年達到峰值,比部分機構此前的預測有所提前。這一預測無疑為我國2030年整體實現碳達峰增添了信心。

然而,盡管電力部門碳排放的率先達峰是積極的信號,但“雙碳”工作仍面臨諸多挑戰。當前,電力供需呈現緊平衡態勢,而煤電領域仍存在諸多爭議和疑慮。報告認為,盡管近年來電力供需緊張,但現有火電裝機已基本滿足尖峰負荷需求,無需大規模擴張煤電裝機容量。新核準的煤電項目多以百萬級燃煤發電機組為主,這些項目難以提升系統靈活性,反而可能加劇電力系統向下靈活性的不足。

針對電力部門未來的降碳發展,綠色和平提出了三條建議:首先,應盡快出臺電力部門轉型的頂層設計政策文件,通過更新煤電規劃建設風險預警機制和控制煤電發電量與有序轉型的時間表,引導電力部門開展更深度的低碳轉型;其次,應建立尖峰負荷的資源保障體系,以更具經濟效益的方式提升電力系統供電可靠性與氣候韌性;最后,應充分挖掘“源網荷儲”靈活性潛力,適應新能源占比逐漸提高的新型電力系統的發展需求,同時大力發展分布式可再生能源,避免過度依賴新建煤電項目。

值得注意的是,自2024年以來,我國新型電力系統建設、降碳轉型等政策出臺速度明顯加快。從《加快構建新型電力系統行動方案(2024—2027 年)》到《關于深化新能源上網電價市場化改革 促進新能源高質量發展的通知》等一系列重磅政策的出臺,以及國家能源局近期組織的新型電力系統建設第一批試點工作,都預示著電力部門的深化轉型有望進一步提速。