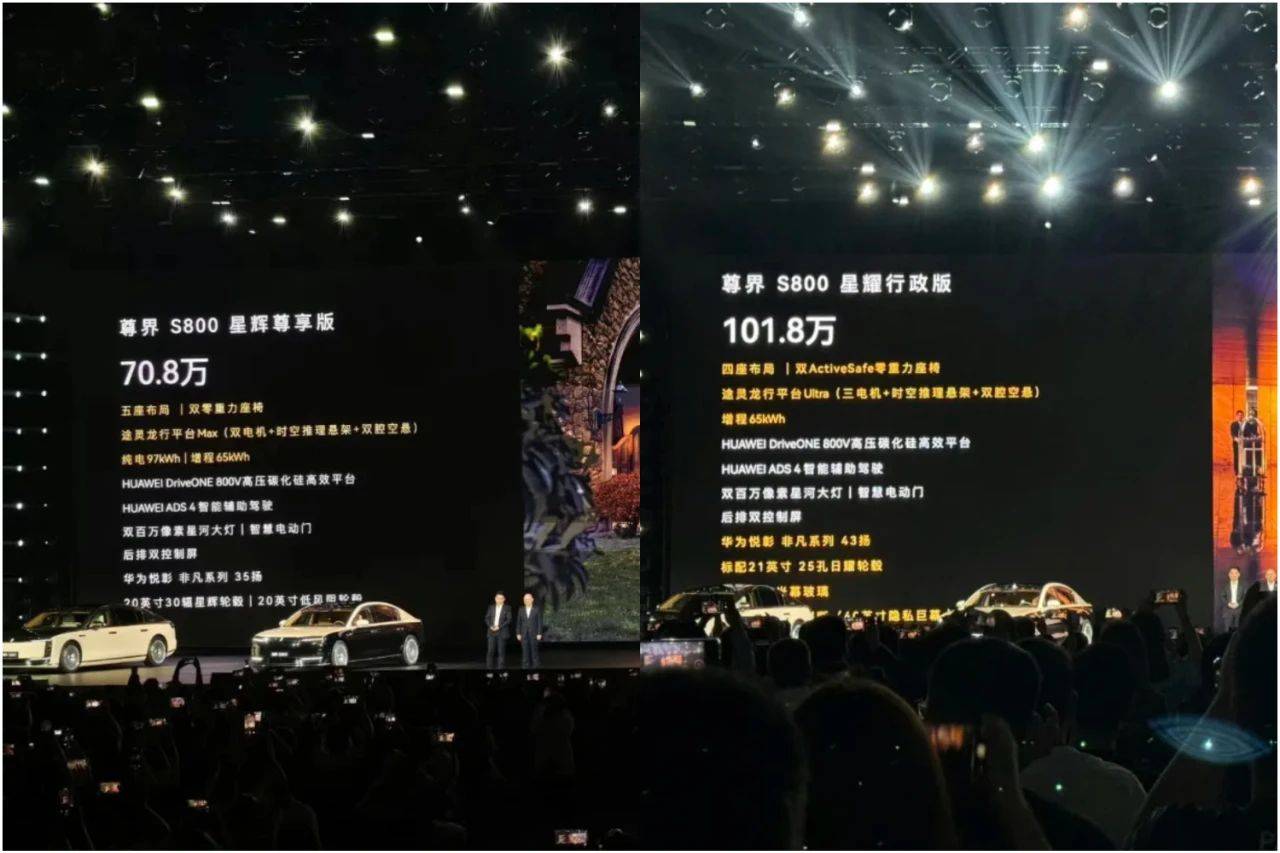

尊界S800上市首日便遭遇了市場對其產品定位的深刻質疑。盡管頂配車型以101.8萬元的價格吸引了70%的訂單,這一數據本應是品牌高端化的積極信號,但卻意外地揭示了產品策略中的深層問題。市場分析認為,尊界S800的多樣化價位配置,實際上是余承東未能完全擺脫快消品思維束縛的體現。

余承東的策略似乎試圖通過多個價位和配置來吸引更廣泛的消費者群體,但這種“多價位保銷量”的做法,卻削弱了產品作為高端旗艦應有的獨特性和定位清晰度。尊界S800本應是品牌精神的象征,卻變成了消費者可以隨意挑選的商品,這種產品策略上的搖擺不定,讓其在高端市場的競爭中顯得底氣不足。

相比之下,小米SU7 Ultra則采取了截然不同的產品策略。它只推出一款車型,并致力于將其做到極致。這種策略背后的邏輯是,對于愿意為百萬級國產車買單的消費者來說,他們更看重的是產品的獨特性和身份象征,而非配置差異或性價比。他們追求的是那種車門打開時旁人投來的羨慕目光,以及車內每一處細節所透露出的尊貴感。

雷軍深諳這一點,他明白高端品牌的核心在于稀缺性和一致性,而非銷量。因此,小米SU7 Ultra并沒有為了覆蓋更廣泛的人群而推出多個價位,而是堅定地選擇了限量發售,以此來構建品牌的制高點和天花板想象力。這種策略雖然可能導致銷量有限,但卻能夠精準地觸達目標消費者,滿足他們對于身份象征和獨特性的需求。

反觀尊界S800,其低配車型的存在不僅未能有效提升銷量,反而成為了品牌自我懷疑的體現。如果尊界S800真的想要成為“國產勞斯萊斯”,那么它就不應該為了引流而設置70萬元的起售價。真正的高端品牌應該敢于鎖定高位競爭,通過稀缺性和一致性來支撐溢價和品類卡位。

尊界S800的問題不在于銷量不佳,而在于其產品定位和市場策略上的猶豫不決。它不敢砍掉低配車型是出于對市場的擔憂,而不敢只做頂配則是因為品牌信仰尚未建立。然而,豪華車的核心從來都不是普世價值,而是稀缺地位和身份象征。尊界S800如果想要在高端市場站穩腳跟,就必須堅定自己的品牌定位和市場策略,敢于做出決斷并為之付出努力。