在中國航天科普的廣闊天地里,有這樣一位笑容可掬的傳播者——中國科學院國家空間科學中心研究員劉勇。他不僅是一位深耕空間科學的學者,更是孩子們心中那位總能用簡單快樂點燃科學火花的“科普大使”。

自2011年6月1日,在廣州中山大學附屬中學開啟首場科普講座以來,劉勇的身影便頻繁出現在全國各地的中小學校園里。面對孩子們好奇的眼神和天馬行空的問題,如“水星為何最小?”“太陽怎會像油炸冰淇淋?”他總能以最生動的方式,將復雜的科學原理講得妙趣橫生。這份源自內心的熱愛,讓他在全國各地的科普報告場次迅速累積至300余場,他也因此榮膺我國首批航天科普大使的稱號。

劉勇享受與孩子們互動的時光,他說,每當看到孩子們眼中閃爍的光芒,就仿佛看到了未來科學家的種子在萌芽。他樂于用通俗易懂的語言,向孩子們描繪宇宙的浩瀚與神秘,堅信“我的一句話,或許就能激發一個孩子的科學夢想”。這份信念,反過來也激勵著他在空間科學研究的道路上不斷前行。

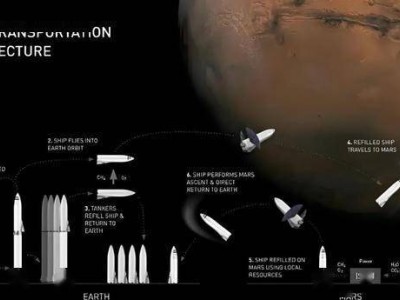

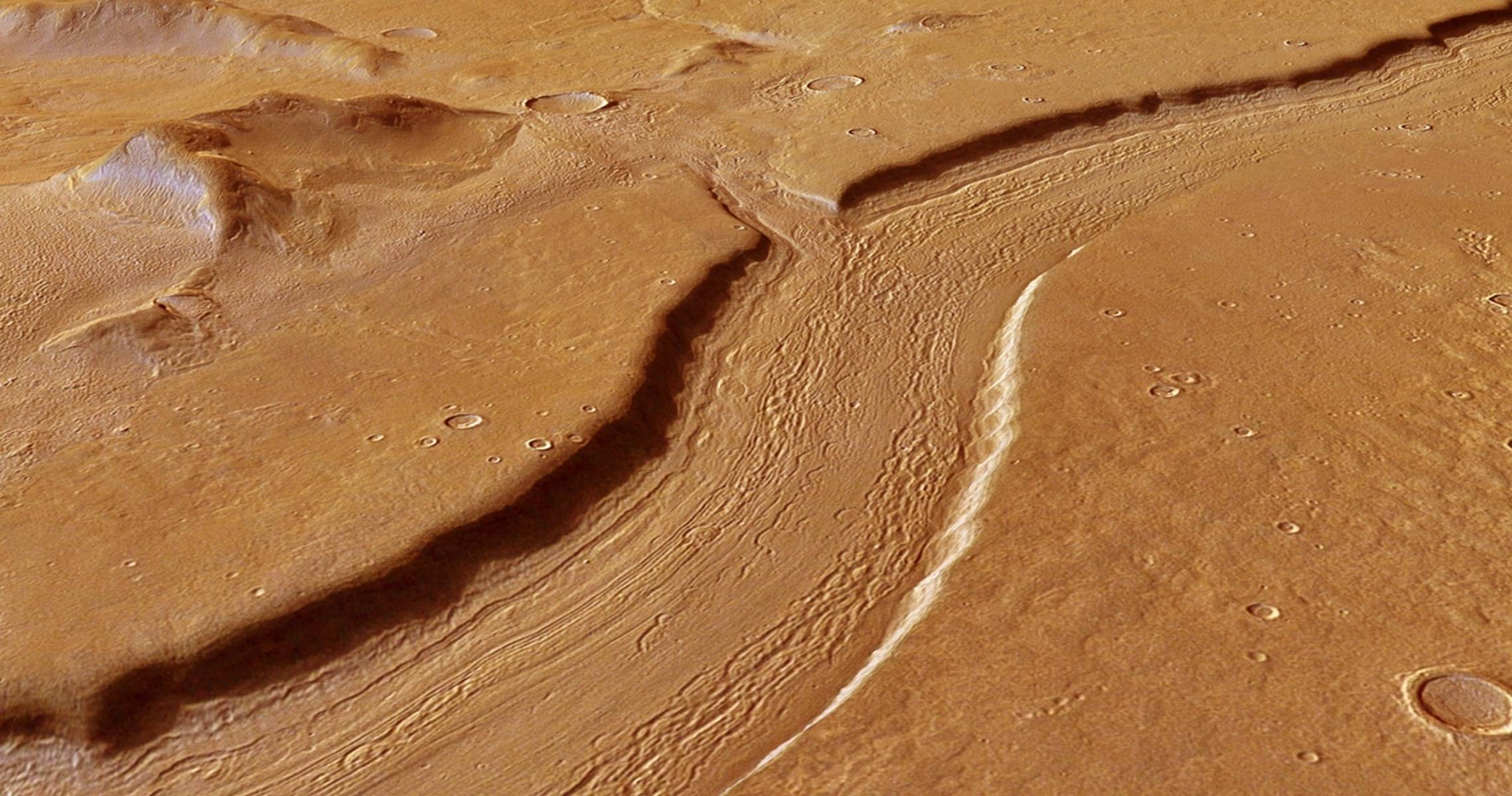

在科研與科普的雙重角色中,劉勇找到了屬于自己的快樂。他參與過“天問一號”火星探測器關鍵儀器的研發,經歷過設備漏氣的緊急搶修,也見證了長征五號火箭騰空的震撼瞬間。對他而言,科研是孤獨的探索,而科普則是心靈的滋養,它讓劉勇有機會將科學的種子播撒到更多孩子的心田。

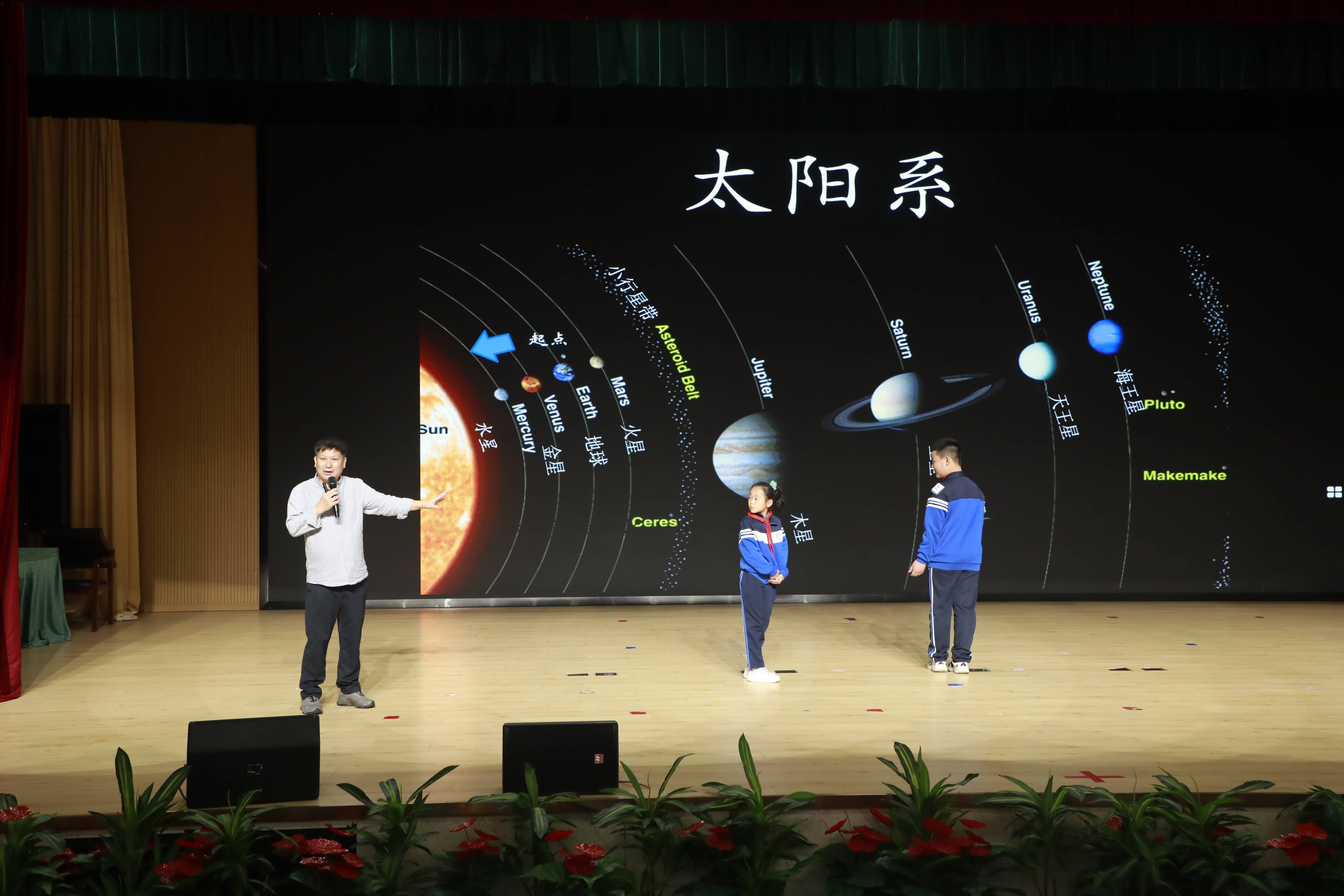

為了讓科普更加生動有趣,劉勇自創了一套“好吃”天文學,將太陽比作“油炸冰淇淋”,水星形容為“一塊忘了翻面的烤肉”。這些形象生動的比喻,不僅讓孩子們易于理解,更激發了他們對宇宙的好奇心。在課堂上,他還喜歡讓孩子們扮演太陽系中的行星,通過親身體驗來感受地球的自轉與公轉。

劉勇的科普之路,不僅限于城市學校的講臺。他堅持每年深入新疆、西藏、云南等地的偏遠山區,用一堂堂精彩的講座和一件件精美的航天模型,為那里的孩子們打開了一扇望向星空的天窗。在這些地方,他遇到了許多對科學充滿渴望卻鮮有機會接觸的孩子,他們的純真與熱情,讓劉勇更加堅定了科普的意義。

在一次科普講座后,一名云南大山深處的男孩拉著劉勇的手,滿臉驚訝地問:“老師,您真的是博士嗎?我從來沒見過博士。”這句話深深觸動了劉勇的心,讓他意識到科普的價值不僅在于傳授知識,更在于點燃孩子們心中的科學夢想,讓他們相信科學并不遙遠。

劉勇的科普事業,如同一場跨越時空的旅行,他不僅在北京為孩子們設計高階課程,引導他們探索宇宙的未知,還遠赴邊疆,用科普的光芒照亮每一個渴望知識的心靈。他的故事,是科學精神與人文關懷的完美融合,激勵著更多人在科學的道路上勇敢前行。