在當今瞬息萬變的商業環境中,企業紛紛尋求通過組織變革來增強自身的靈活性和競爭力,以應對經濟寒冬的挑戰。隨著互聯網和數字化時代的到來,每隔數年,企業都會因應各種內外因素而重新審視并調整其組織結構。

組織變革的話題總是充滿各種新概念與經典案例,令人目不暇接。但若以一句話概括當前組織變革的核心,那便是:企業正致力于實現組織陣型的前壓,推動全面項目化,并實施更加靈活的激勵經營機制。

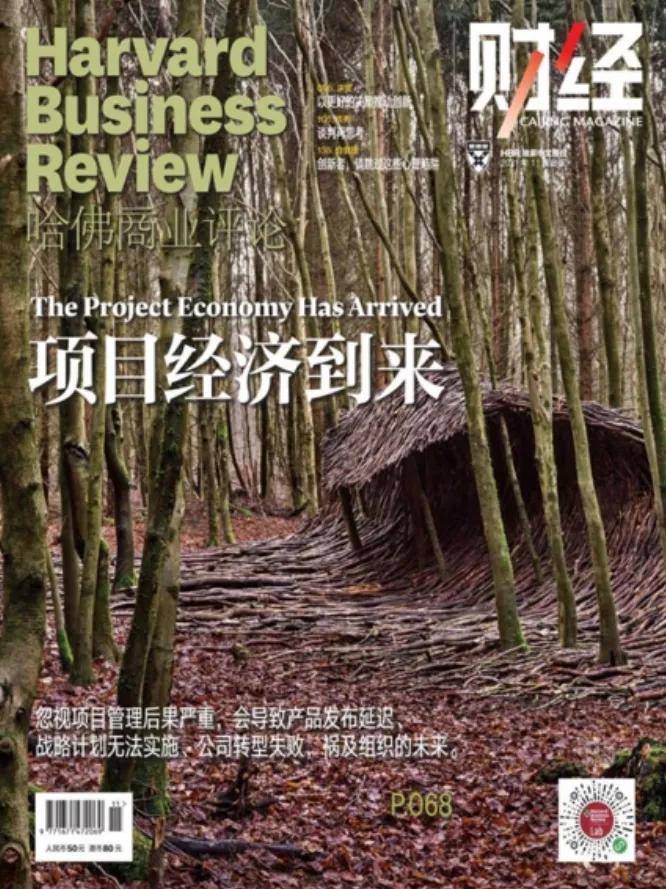

近年來,項目經濟逐漸成為主流趨勢。根據《哈佛商業評論》上的一篇文章,項目管理協會前主席安東尼奧·涅托-羅德里格斯指出,以德國為例,自2009年以來,項目占GDP的比重持續上升,至2019年已達到41%。然而,全球范圍內項目的成功率僅為35%,顯示出大量資源、時間和機會的浪費。他認為,項目已悄然成為推動經濟增長的新引擎,取代了傳統的運營模式。

涅托-羅德里格斯的觀點得到了實踐的驗證。越來越多的企業開始增加項目比例,將更多挑戰性工作納入項目管理范疇,以期尋求突破。企業領導者深知,傳統職能體系下的員工往往因職位固化而難以改變立場,工作難以取得實質性進展。因此,項目化成為打破僵局的關鍵。

值得注意的是,項目不僅帶來中長期價值,還因其目標的高度聚焦,促使企業將其轉變為盈利的經營體。如果項目無法形成商業閉環,就可能成為低效或無效的“劃水圣地”。當前,一些互聯網企業動輒組建龐大項目團隊,但產出有限,便凸顯了這一問題。

要實現項目的經營價值,關鍵在于資源和政策的支持。然而,許多企業的項目往往僅包含前臺業務人員,無法實現從創意到貨幣的商業閉環。中后臺職能部門的支持至關重要,但他們往往因官僚化運作而阻礙前臺業務的發展。因此,企業開始探索“組織陣型前壓”的策略,縮小后臺規模,做大做強中臺,并強化中臺對前臺業務的賦能。

同時,中后臺職能部門向一線派出業務伙伴(BP),包括HRBP、財務BP、戰略BP等,并要求他們用專業產生經營價值。這種模式的創新實踐在一些大型企業中取得了顯著成效。當項目中有職能BP作為接口,且這些BP承擔經營壓力時,資源和政策的調配問題便迎刃而解。

隨著企業內項目的增多,以及更多對經營結果起關鍵作用的成員卷入項目,企業的經營前景愈發光明。這類企業在戰斗人員占比、組織體脂率等指標上表現優異,呈現出“全民皆兵”的態勢。

在激勵機制方面,企業也在向經營化轉變。傳統的“崗位工資+績效工資+獎金”模式已無法滿足項目化組織的需要。按照市場化的邏輯,誰創造價值,誰分享收益。在項目制組織中,所有角色的激勵都來自他們的經營貢獻。這要求企業不僅要對項目內的參與者進行合理激勵,還要對中后臺職能部門進行激勵創新,以確保他們積極參與項目并創造價值。

然而,盡管項目經濟的前景光明,但實現這一轉變的難度也不容小覷。許多企業所謂的“項目制”與真正的項目經濟相去甚遠。傳統的項目管理方法過于強調標準化和過程控制,已無法適應快速變化的組織環境。敏捷開發等新型項目管理方法應運而生,強調客戶溝通、信息共享、目標切割和持續評估等原則,與組織變革的方向高度契合。

然而,從傳統項目管理向敏捷開發的轉變并非易事。盡管一些具有創新精神的項目經理開始引入敏捷概念,但往往難以改變整個企業的項目運作模式。組織變革需要從上至下的精心策劃和全力支持。只有當企業領導者真正認識到變革的必要性并付諸實踐時,項目經濟才能真正成為推動企業持續增長的強大引擎。