近期,網絡上關于臺積電“變身”美積電的討論愈演愈烈,引發廣泛關注。這一稱謂的背后,是臺積電大規模在美國投資建廠,被指人才、技術和資金全面流向美國的現實。

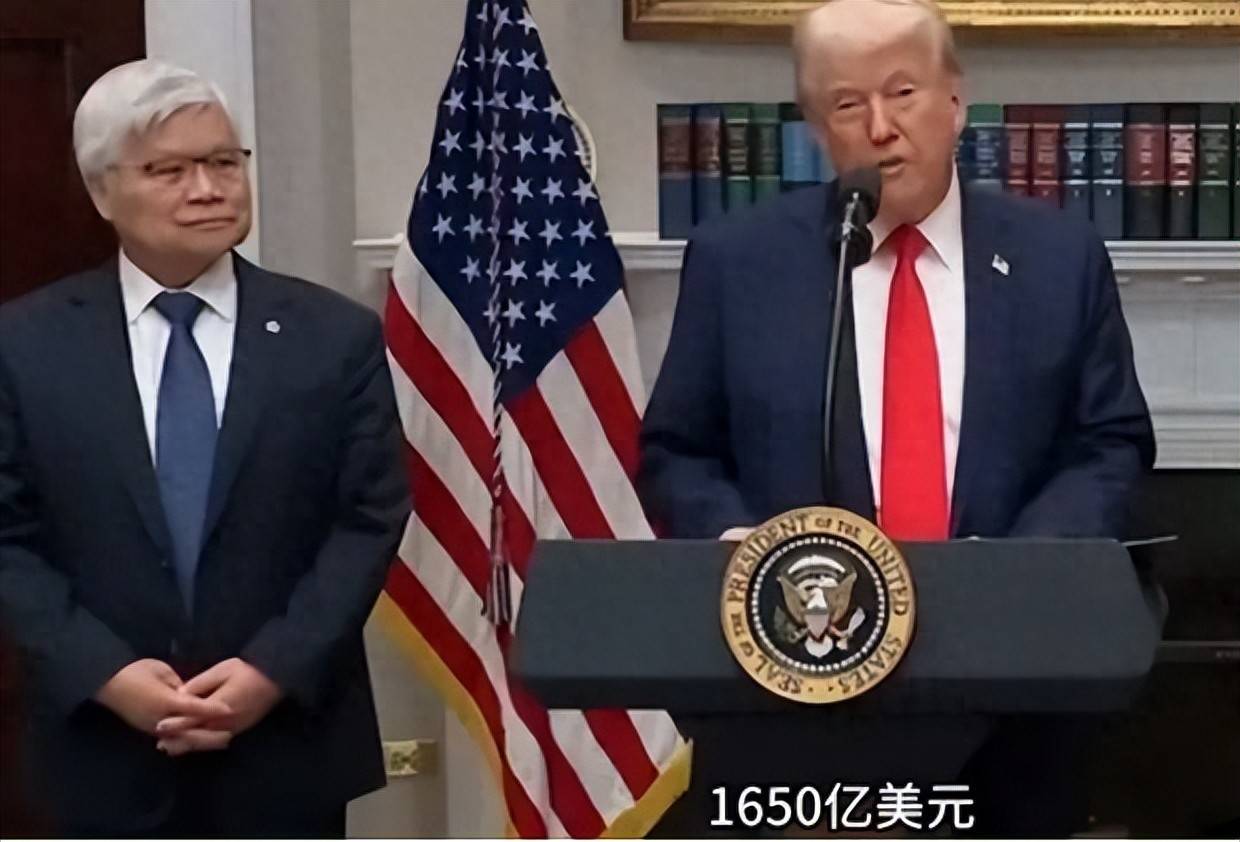

具體而言,臺積電宣布將在美國追加高達1000億美元的投資,總投資額達到1650億美元,計劃建設6座芯片廠、2座封裝中心以及1個研發中心。這些工廠預計將實現5-2nm工藝,并在全部投產后,占據臺積電總產能的30%以上。為此,臺積電還需從臺灣省增派大量工程師前往美國。

這一系列舉措,無疑加深了人們對臺積電“美國化”的擔憂。更令臺灣省業界擔憂的是,由于臺積電在美國的產能規模龐大,眾多與臺積電相關的臺灣供應鏈企業也不得不考慮赴美建廠,以配合臺積電的生產需求。

臺積電在臺灣省被譽為“護島神山”,是當地經濟的支柱。圍繞臺積電,臺灣省形成了一條強大、穩定且世界領先的芯片配套供應鏈。然而,隨著臺積電在美國的布局,先進技術外流和供應鏈外遷的風險日益凸顯。一旦這一供應鏈失去全球頂尖地位,臺灣省的經濟將面臨嚴峻挑戰。

面對這一困境,臺灣當局終于有所警覺。據《經濟日報》報道,臺灣省計劃推出“N-1”政策,以約束臺積電的對外投資。該政策規定,如果臺積電最新的技術是N,那么其在臺灣省以外的地區所應用的工藝必須落后一代,即N-1。例如,如果臺積電最新的技術是2nm,那么這一技術只能在臺灣省應用,而在其他地區則必須應用3nm或其他更落后的技術。

盡管這一政策的最終實施效果尚不確定,但它至少表明臺灣省已經意識到了其中的風險,并試圖采取措施保護自己的經濟利益。然而,面對美國的強勢地位,臺灣省能否堅持下去仍是一個未知數。在許多人看來,除非有外部力量的支持,否則臺灣省很難有效阻止臺積電“美國化”的趨勢。