英特爾近期宣布了大規模裁員計劃,這一消息震撼了整個科技行業。據媒體報道,此次裁員比例超過20%,意味著在全球10.89萬名員工中,將有2.2萬人受到影響。與此同時,英特爾還調整了員工的工作時長,原本只需坐班3天的崗位,現在將增加至4天。

此次裁員將使英特爾的員工數量回退到15年前的水平,而這似乎還不是公司的最低谷。分析師預測,英特爾2024年的數據中心CPU銷量將創下14年來的新低。這家曾經稱霸CPU市場的巨頭,如今正面臨著前所未有的挑戰,其現任華人CEO陳立武正站在一個關鍵的十字路口,他的未來可能重蹈AMD、思科或諾基亞的覆轍。

回溯歷史,英特爾與AMD有著深厚的淵源。它們最初都源自“肖克利半導體實驗室”,由“晶體管之父”肖克利博士創立。然而,由于管理不善,肖克利實驗室的天才們紛紛出走。其中,諾依斯和摩爾等人創辦了英特爾,而杰里·桑德斯則帶領另一部分人創立了AMD。在很長一段時間里,英特爾憑借技術創新和領先地位,主導著CPU市場。

英特爾的發展歷程中,里程碑式的產品層出不窮。從1971年的第一款微處理器4004,到1978年的首枚16位微處理器8086,再到1993年的奔騰處理器Pentium和2006年的酷睿系列處理器,英特爾一直引領著行業的潮流。相比之下,AMD的發展則顯得艱難許多,直到2000年左右,才憑借速龍系列處理器逐漸獲得市場份額。

然而,英特爾的輝煌并非不可動搖。在過去十年里,英特爾一直奉行“Tick-Tock”模式,即一年更新制造工藝,一年更新微架構。這種交替提升的策略,曾讓英特爾在技術上保持領先。但隨著技術水平的提升,兼顧設計和制造變得越來越困難,英特爾開始力不從心。此時,臺積電等晶圓代工公司的崛起,對英特爾構成了巨大威脅。

2015年,當制程工藝進入14納米時,英特爾和臺積電之間的競爭趨于激烈。而到了2018年,臺積電量產7nm工藝時,英特爾已經明顯落后。這一差距,讓英特爾在消費者市場上的口碑逐漸下滑,被戲稱為“牙膏廠”,意指其每次產品升級都如同擠牙膏般微不足道。

就在英特爾陷入困境之際,AMD迎來了轉機。在“蘇媽”蘇姿豐的帶領下,AMD開始發力高性能計算市場,推出了銳龍處理器。這款處理器采用了全新的Zen架構,并且與臺積電合作,制程工藝得到了顯著提升。隨著AMD處理器的市場份額快速上升,英特爾終于感受到了前所未有的壓力。

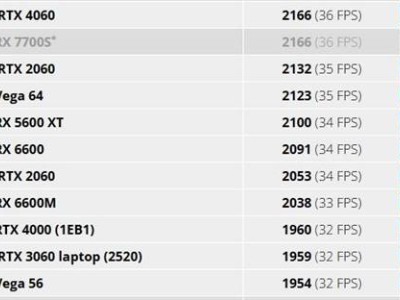

除了CPU業務外,AMD還在數據中心業務上向英特爾發起了挑戰。AMD推出了針對企業用戶的霄龍系列芯片,在性能上已經超越了英特爾。曾經,英特爾憑借至強系列占據了99%的數據中心CPU市場份額,但如今這一比例已經大幅下滑。2022年,AMD的市值甚至首次超越了英特爾,成為其最大的威脅。

面對如此嚴峻的挑戰,英特爾不得不尋求改變。2021年,帕特·基辛格成為英特爾的新任CEO。然而,他的固執和激進策略并未能拯救英特爾,反而將其進一步推向了深淵。基辛格提出了“四年五節點”的激進目標,要求在技術上和產能上超越臺積電。然而,這一目標顯然過于遙遠和不切實際。2022年至2024年,英特爾的營收連續三年下滑,虧損驚人。

今年3月,陳立武接任英特爾CEO一職。他是一位在半導體和軟件行業擁有超過20年投資與技術管理經驗的行業老兵。陳立武上任后,立即開始精簡隊伍和戰略聚焦。他明確提出要聚焦AI和先進制程技術的戰略轉型,并計劃在未來幾年內推出具有競爭力的AI芯片和18A制程產品。然而,這是一場事關生死的戰役,英特爾能否在陳立武的帶領下觸底反彈,仍然是一個未知數。

回顧英特爾的發展歷程,我們可以發現,“Tick-Tock”模式終究無法保持始終領先。特別是在沒有對手的溫水狀態下,公司容易陷入固步自封的境地。當市場環境發生變化時,英特爾猛然發現,這已經不再是那個可以全面領先的時代。正如諾基亞的墓志銘所言:“我們什么都沒做錯,但不知道為什么輸了。”英特爾如今正面臨著同樣的困境。