當下,全球物聯網競爭正從“單點技術比拼”升級為“生態體系較量”,開源已不再是開發者的“情懷選擇”,而是產業突破“卡脖子”困局的核心抓手。物聯網開源生態正告別“野蠻生長”,進入“精耕細作”的深水區——生態分散、技術轉化不暢、商業化落地艱難等現實挑戰,考驗著每一位從業者。

11月7日,2025 CEIC消費電子展未來物聯網開發者論壇在深圳圓滿落幕。這場以“新電子、新體驗、新消費”為背景的論壇,沒有堆砌空洞的行業口號,而是圍繞開源生態構建、核心技術突破、商業化落地等實際議題,展開了一場兼具技術深度與現實溫度的對話,為行業提供了一份務實的“破局指南”。

開源生態:從“有組織無紀律”到協同共建

“開源社區最大的特點是有組織、無紀律,但只要凝聚方向,參與的人會非常踴躍。”全球智慧物聯網聯盟秘書長胡才勇在致辭中精準概括了國內物聯網開源生態的現狀。作為鴻蒙生態鏈建設的核心推動者,他透露,全球智慧物聯網聯盟正與開放原子基金會等機構深度聯動,試圖破解國產開源生態“各自為戰”的困境。

這種協同正在多個層面展開。AGIROS開源社區委員會主席江大勇帶來的智能機器人操作系統新生態,正是國產替代的典型實踐。面對ROS系統被谷歌收購可能帶來的“卡脖子”風險,AGIROS社區用一年多時間完成3個版本迭代,積累900多萬行代碼,支持ARM、X86、RISC-V等多架構,已實現機械臂、四足狗、無人機等設備的適配。“機器人產業處于導入期,本體決定下限,智能決定上限,生態則是關鍵。”江大勇的觀點得到現場共鳴,而他提到的“2025年底支持商用版本,開放10T仿真數據庫”的規劃,更讓開發者看到了國產生態的落地可能。

上海海思的生態布局則展現了芯片企業的開放決心。“以前芯片公司聚焦大企業,AIoT時代要解決‘小、散、慢’的行業痛點。”海思生態與伙伴發展部部長閃罡表示,海思正通過開放芯片代碼、提供免費樣片、構建三級伙伴體系等方式,降低開發者門檻。截至目前,海思已開放8款產品,聚集一萬多名開發者,形成800多萬行開發代碼,而“2026年前補齊工具與代碼缺口”的承諾,更顯其推動產業協同的誠意。

不過,開源生態的構建并非一帆風順,如何平衡社區熱情與組織紀律、個人貢獻與商業回報,依舊是亟待解決的問題。

技術突破:在“卡脖子”領域尋找突圍路徑

論壇上,多項核心技術的突破進展,讓人們看到了國產物聯網產業的硬實力。江大勇在演講中展示的機器人產業變遷,尤為引人深思。從波士頓動力液壓機器人的“笨重昂貴”,到特斯拉擎天柱的“靈活親民”,再到國內2.99萬元的人形機器人,硬件成本的大幅下降為技術普及奠定了基礎。而AGIROS社區重構的TravoDDS通信模塊,體現了國產技術的創新力。

芯片領域的突破同樣值得關注。閃罡透露,海思正推動“創新平權”,通過標準化硬件接口、簡化板間通訊開發等方式,讓中小企業也能享受芯片技術紅利。“以前拿芯片樣片要等一個月,現在線上免費申請就能快速獲取。”這種開放姿態,正在打破芯片領域的技術壁壘。而潤和軟件基于海思芯片打造的星閃開發套件,已形成128個OpenHarmony案例、1213個Lite OS案例,更證明了芯片與操作系統協同創新的巨大潛力。

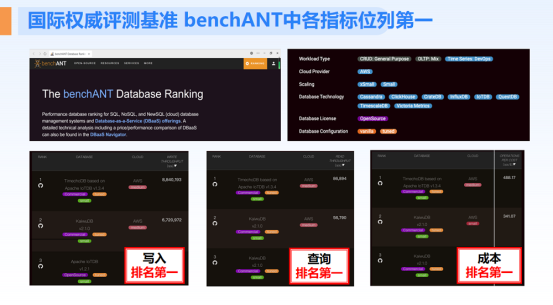

時序數據庫領域的突破,則解決了工業物聯網的數據處理難題。天謀科技技術專家蘇宇榮帶來的Apache IoTDB,憑借高吞吐、高壓縮、高可用的特性,在TPCx-IoT榜單兩次登頂。其獨創的TsFile文件格式,在無損壓縮下可節省5-30倍存儲空間,在國產大飛機試飛數據處理中,將4小時的耗時縮短至10分鐘。更值得稱道的是,IoTDB 2.0推出的“雙模型”設計,實現了工業現場“樹形模型”與IT系統“表模型”的無縫銜接,解決了數據處理中的效率損耗問題。

EMQ的協議融合實踐,則為硬件智能體交互提供了新思路。“傳統MCP協議面向IT場景,無法適應物聯網的低功耗、大規模需求。”EMQ商業化技術副總裁王凡介紹,他們將MQTT與MCP協議集成,形成“MCP over MQTT”方案,既保留MQTT的低時延、高可靠優勢,又解決了智能體交互的復雜度問題。目前該方案已在ESP32、BK等硬件上實現開源,為多智能體協同提供了技術支撐。

商業化落地:在“理想與現實”之間尋找平衡

“技術的核心不僅是突破,更要解決商業價值與邊界問題。”深圳市物聯網協會創始會長戴梅的觀點,戳中了很多開發者的痛點。她提出的三個拷問——“技術解決了哪個痛點?數據如何轉化為收入?服務是曇花一現還是生態護城河?”——引發了現場的深度思考。

潤和軟件的實踐,提供了開源商業化的可行路徑。“開源不能做慈善,要形成商業閉環。”潤和軟件副總裁劉洋介紹,公司通過將開源技術與教育行業結合,打造鴻蒙+星閃的教學套件,已與180所高校合作,舉辦170場活動,形成“課程銷售+賽事組織+課題申報”的商業模式。在工業領域,潤和開發的井工礦無線解決方案,用星閃+AI技術替代傳統有線通信,每年可為企業節省300萬元以上的維修與停產成本,這種“技術落地+開源反哺”的模式,實現了商業價值與生態價值的雙贏。

天謀科技的商業化則始于用戶需求。“寶武智維原來用16個節點的集群管理數據,用IoTDB后單機就能搞定。”蘇宇榮分享的案例生動展現了技術的商業價值。這款從清華大學開源項目發展而來的數據庫,已服務于航空航天、化工、鋼鐵等多個領域,在寶武智維的應用中,不僅降低了資源消耗,更簡化了端邊云協同流程,目前已覆蓋21個基地、27個子平臺,近萬名用戶。

不過,開源商業化的道路并非坦途。王凡就分享了“早期集群完全開源,導致商業化困難”的教訓,“哪些開源、哪些商業化,需要在實踐中把握尺度”。戴梅則提醒開發者,“商業模式決定走多快,技術邊界決定走多遠”,在追求商業利益的同時,必須關注數據隱私、算法倫理等問題,“科技向善不是公益,而是更大的社會價值與商業價值”。

在AI浪潮中尋找自身定位

“AI來了,操作型人員可能被淘汰,但優秀開發者會更有價值。”圓桌對話中,劉洋的觀點引發了開發者的共鳴。隨著AI技術的快速發展,物聯網開發者的角色正在發生深刻重構。

AI帶來的效率提升有目共睹。劉洋透露,公司用AI工具開發單片機代碼、驅動程序,不僅效率大幅提升,代碼漏洞也顯著減少。王凡則舉例,某智能硬件客戶在AI加持下,產品迭代速度從每年十幾個提升至百余個。蘇宇榮的體驗更為直觀:“用Vibe Coding開發系統軟件,質量比我自己做的還好。”

但這并不意味著開發者會被AI取代。“AI擅長機械性工作,架構設計、需求分析等需要深度思考的工作,仍需人類完成。”劉洋強調,開發者要“把AI當工具,而不是被工具替代”。蘇宇榮則認為,“AI時代,一個人可以是一支軍隊”,優秀開發者可借助AI打通上下游,減少對他人的依賴,成為“本領域專家+全棧能力者”。

對于開發者的未來發展,嘉賓們給出了一致建議。劉洋認為要“關注標準制定,在新賽道占據位置”;王凡強調“快速學習,提高自身競爭力”;蘇宇榮主張“擁抱變化,用變化塑造自身價值”;丁張弛則建議“深耕細分場景,挖掘AI的實際需求”。這些建議的核心,在于開發者要從“單一技能提供者”轉變為“綜合解決方案構建者”,在全棧協同的時代,實現自身價值的重構。

可以看到,開源生態正在協同中壯大,核心技術在突圍中進步,商業化在探索中成熟,開發者在變革中成長。正如胡才勇所言,“今天的參與者,未來都可以說自己是全球最大開發者展的啟動者”,這種信心并非源于空想,而是來自每一個技術突破、每一次商業落地、每一位開發者的堅守。

當前,物聯網產業正處于“新電子、新體驗、新消費”的浪潮中,開源與商業的平衡、技術與場景的結合、個人與生態的協同,成為行業發展的關鍵命題。對于開發者而言,這既是挑戰,更是機遇。正如劉洋在寄語中所說:“路雖遠,行則將至;事雖難,做則必成。”物聯網的未來,正需要這樣一群腳踏實地的開發者,在技術與商業的夾縫中,走出一條兼具創新力與可持續性的發展之路。