在中國餐飲市場,預制菜正引發一場靜默的革命。這種工業化生產的料理包,正以驚人的速度滲透進各類餐廳,從街邊小店到高端酒樓,從外賣專營店到連鎖快餐,預制菜的影子無處不在。

消費者對預制菜的抵觸情緒日益明顯。北京白領劉穎回憶,去年在一家江西菜館用餐時,店主花費十分鐘詳細解釋肉丸的制作工藝,強調使用新鮮梅花肉、冰水和餡、手工摔打等傳統工藝。然而,這種"現制現炒"的宣傳,反而讓劉穎產生了懷疑——在快節奏的都市生活中,這樣的精細操作是否真實存在?

這種懷疑并非空穴來風。外賣平臺上,不少商家打出"拒絕預制菜"的招牌,甚至承諾"假一罰十"。但外賣騎手莫菲透露,某家宣稱現炒的小店,實際上會在高峰期提前炒制部分熱銷菜品,待訂單到來時直接裝盒。"連鎖餐廳更普遍,熱門菜半小時炒一鍋,一鍋出十幾份,否則鍋灶根本不夠用。"

餐飲行業的現實困境,推動了預制菜的普及。中餐廳經營者張弛算了一筆賬:使用預制菜后,食材成本下降17%,人力成本減少60%,后廚面積縮小一半,員工數量減半,凈利率提升14%。"過去養7個廚師,現在2個就夠了。"他坦言,現炒模式的高昂成本,讓許多中小餐廳難以為繼。

上海閔行區的西北菜餐廳老板賈易深有同感。2021年轉行餐飲后,他堅持三年不用預制菜,結果虧損90萬元。"房租、人工、原材料像三座大山。"2024年改用預制菜后,餐廳僅用四個月就實現盈利。這種轉變并非個例,越來越多的外賣店、快餐店甚至高檔餐廳,都在通過預制菜控制成本。

但仍有從業者堅持傳統。粵式餐廳老板羅根算了一筆賬:開通煤氣要8萬-10萬元,商用寬帶月費超5000元,是家用的50倍。即便如此,他仍拒絕預制菜。"有次顧客在煲仔飯里吃出飛蟲,如果用預制菜可能避免。"但7年廚師張海認為:"好廚師像好作家,要有創造力。預制菜缺乏溫度,無法呈現真正的好菜。"

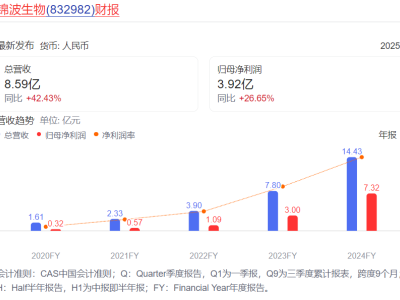

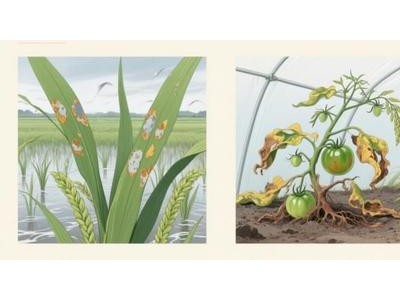

這種矛盾折射出餐飲業的深層變革。數據顯示,2023年中國預制菜市場規模達5165億元,是2020年的兩倍。自上世紀80年代外資餐飲品牌進入中國以來,預制菜就以各種形式存在,從炸雞薯條到醬料包,從冷凍食品到方便面。2012年后,隨著連鎖餐飲發展,中央廚房普及,預制菜進入快速發展期。

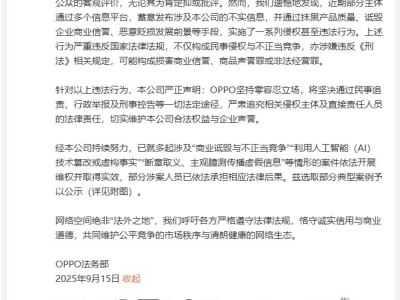

行業人士張盛指出,消費者反對的并非預制菜本身,而是低質量產品和定義模糊帶來的誤解。"他們不希望以現炒的價格吃到預制菜。"后廚工作8年的王新也認為,簡單否定所有預制菜不公平,"優質料理包因食材和技術成本,甚至高于現制。"

這場靜默的革命,本質是餐飲業的工業化升級。當效率與品質、成本與體驗的矛盾日益突出,行業正在尋找平衡點。張盛認為,解決方案在于產業鏈創新和生產效率提升,"時間會給出答案"。