深圳天溯計量檢測股份有限公司(以下簡稱“天溯計量”)作為獨立第三方計量檢測領域的代表性企業,自2023年6月首次提交招股說明書以來,已歷經三輪上市審核問詢。監管部門重點關注其核心競爭力、業績波動、費用結構及應收賬款等關鍵問題,反映出資本市場對檢測行業細分領域企業的審慎態度。

從股權架構看,天溯計量呈現明顯的家族企業特征。創始人龔天保通過直接及間接方式持有公司85.86%的表決權,其配偶吳百香為共同實控人。這種高度集中的股權結構在民營檢測機構中較為常見,但也可能引發治理結構單一化的擔憂。值得注意的是,公司僅在2018年引入達晨創通作為戰略投資者,后者持股8%成為第二大股東。雙方曾簽署對賭協議,約定若未能在2023年底前完成IPO,實控人需履行回購義務。該條款已在申報上市前終止,符合監管要求。

公司發展軌跡折射出檢測行業資本化路徑的典型特征。2009年創立的天溯計量,通過整合東莞溯源資產快速擴張,2015年成為首批登陸新三板的民營檢測機構。2019年主動摘牌后,轉而沖刺A股市場。這種“新三板練兵—轉板IPO”的策略,在檢測行業已形成可復制模式。但相較于華測檢測、譜尼測試等已上市同行,天溯計量的資本運作節奏明顯滯后。

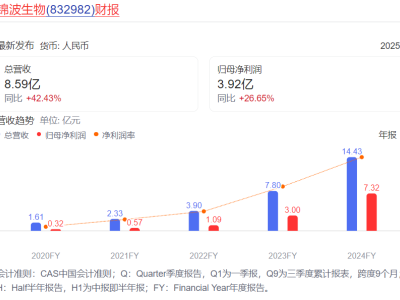

業務結構方面,計量校準服務貢獻超85%營收,檢測服務占比不足15%。這種“單腿走路”的模式在行業下行周期面臨更大壓力。數據顯示,2022-2024年計量校準證書單價從142.01元持續降至129.69元,電池檢測項目報價亦呈下滑趨勢。公司坦言,中小檢測機構通過價格戰搶占市場,導致行業毛利率承壓。盡管天溯計量當前53%的毛利率仍高于行業平均水平,但管理層測算顯示,毛利率每下降1個百分點將侵蝕超6%的凈利潤。

銷售驅動特征在費用結構中尤為突出。截至2024年底,公司974名銷售人員占比達43%,銷售費用率維持在26%高位。與之形成對比的是,1309名研發技術人員僅支撐4%的研發費用率。這種“重市場輕研發”的投入策略,在檢測行業技術迭代加速的背景下,可能影響長期競爭力。公司計劃通過IPO募集4.24億元,其中1.8億元用于提升計量檢測能力,顯示其試圖在產能擴張與技術升級間尋求平衡。

人才結構方面,多位高管及核心技術人員具有同業工作經歷。副總經理曾宏勛、技術總監劉洪華均曾在深圳市計量質量檢測研究院任職,這種“體制內技術人才外流”現象在檢測行業普遍存在。深交所曾問詢是否存在職務發明糾紛,公司回應稱已建立完善的知識產權歸屬機制。但人才流動帶來的技術遷移風險,仍是檢測機構面臨的共性問題。

行業格局變化為天溯計量帶來雙重挑戰。統計顯示,2023年全國規模以上檢測機構達7558家,營收總額同比增長11.5%。但市場集中度依然偏低,CR10不足5%。天溯計量雖已建立覆蓋19個省市的實驗室網絡,獲得CNAS等權威資質,但在新能源、軌道交通等新興領域的布局仍需加強。面對SGS、Intertek等國際巨頭與本土上市公司的雙重擠壓,如何突破區域限制、構建全國性服務網絡,將成為其上市后的重要課題。