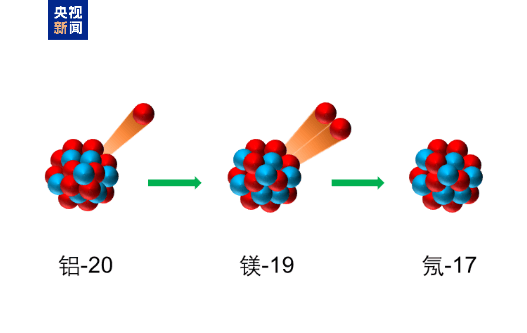

中國科學院近代物理研究所的科研人員攜手德國亥姆霍茲重離子研究中心及復旦大學的同行,在探索原子核奇特衰變領域取得了突破性進展。他們成功觀測到了一種前所未見的新核素——鋁-20,并揭示了其獨特的三質子發射衰變模式。這一重要發現已刊登在《物理評論快報》上。

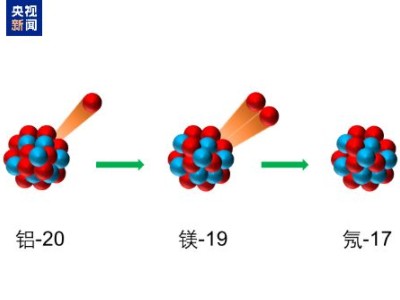

實驗中,科研團隊借助德國亥姆霍茲重離子研究中心的先進設備,運用飛行中衰變實驗技術,精確測量了鋁-20衰變后產生的三個質子與剩余核氖-17的角關聯。這一創新性的觀測手段使他們首次捕捉到了鋁-20的三質子發射現象。鋁-20作為迄今為止發現的最輕的鋁同位素,其位置處于質子滴線之外,相比自然界中穩定的鋁同位素少了7個中子。

研究顯示,鋁-20不僅是首個被觀測到具有“子核”雙質子放射性的三質子發射核,還在鋁-20與氮-20這對鏡像核體系中展現了同位旋對稱性破缺的獨特性質。這一發現深化了科學家們對質子發射現象的理解,對于探索原子核存在的極限以及理解質子滴線外原子核的結構與衰變機制具有重要意義。

截至目前,科學家們已發現了超過3300種核素,但其中僅有不到300種是自然界中穩定存在的。其余核素均不穩定,會發生放射性衰變。傳統的衰變模式,如α衰變、β衰變等,在20世紀中葉前已被廣泛認知。然而,隨著核物理實驗技術和探測手段的不斷發展,科學家們在遠離穩定線的原子核衰變研究中,陸續發現了多種新的衰變模式。

自20世紀70年代首次觀測到原子核自發放射質子的現象以來,科學家們不斷在探索的道路上取得新進展。進入21世紀,極缺中子原子核同時放射兩個質子的雙質子放射性被發現。近年來,更為罕見的衰變現象,如三質子、四質子乃至五質子發射,也被逐一觀測到。這些奇特的衰變模式為科學家們研究遠離穩定線的原子核結構提供了寶貴的譜學信息。