在新型半導體領域,北京大學團隊和美國麻省理工學院團隊或許可被稱作是“雙雄”一般的存在。而北京大學彭練矛院士的學生、北京大學博士畢業生、目前正在美國麻省理工學院從事博士后研究的姜建峰,繼以第一作者身份在Nature發表彈道輸運的硒化銦晶體管研究后,姜建峰近期又以通訊作者兼共同一作的身份,在Science發表了關于晶圓級集成硒化銦半導體的重要成果。該系列工作不僅進一步推動了超高性能二維器件的可制造性與系統集成化發展,也引起了業界廣泛關注,并于近期收到了英特爾公司以及美國半導體研究聯盟的演講邀請。

在此前發表在于Nature的研究中,他和合作者構建出一種基于硒化銦的理想彈道輸運晶體管,在單個器件層面首次實現能效超越硅基技術,從實驗角度回答了二維器件是否能超越硅的核心科學問題。

而在最新發表于Science的工作中,他和合作者再次實現關鍵性突破,攻克了硒化銦半導體集成制造的難題,首次將二維硒化銦器件從“單器件”推向“晶圓級平臺”,成功實現大面積可集成的二維電子器件,為后摩爾時代的芯片技術打開了新的可能。

“從本科畢業設計開始,我就開始從事硒化銦半導體的研究,從山大到北大,再到麻省理工,一晃已經九年。”姜建峰告訴 DeepTech。“二維半導體就像一塊可以被‘重新定義’的拼圖,”他解釋說,“它不僅具備硅材料的幾乎全部功能,還能在能效方面實現超越。換句話說,未來的芯片可能更小、更快、更省電,而這正是信息技術不斷前進的關鍵。”

實現二維硒化銦從“毫米量級”走向“晶圓尺寸”的重大跨越

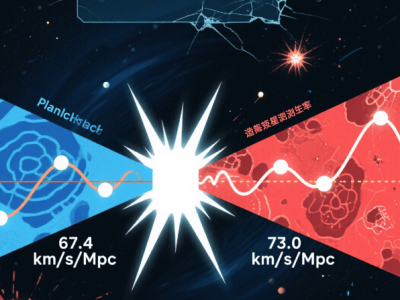

在人類科技發展的歷程中,半導體技術的革命發揮了重要作用。從人工智能到大數據,從智能制造到萬物互聯,所有先進技術的背后都離不開一個核心支撐——被譽為現代科技“心臟”的集成電路芯片。在過去七十余年里,硅材料作為芯片的基礎,推動了整個半導體產業的飛速發展。然而,隨著芯片制程接近物理極限,摩爾定律正逐步走到盡頭。如何尋找性能更高、功耗更低的新型半導體技術,成為全球科技界面臨的共同課題。

在這樣的背景下,具有原子級厚度的二維半導體材料開始走入全球科技前沿的聚光燈下。作為被寄予厚望的“后摩爾時代”接力技術,它有望打破傳統硅基芯片在性能和尺寸上的瓶頸。

相比傳統硅材料,二維半導體不僅更薄、更快,還具有更高的工藝兼容性。它在極限尺寸微縮、供電電壓降低、三維集成等關鍵方向上展現出獨特優勢,成為實現高性能與低功耗兼得的潛在解決方案。

正因如此,這一前沿技術已引起全球半導體產業巨頭的高度重視。英特爾、臺積電、三星電子以及歐洲微電子中心等國際領先企業和機構,均將二維半導體列為下一代芯片技術的戰略研發重點。美國白宮也在近期發布的《國家微電子研究戰略》中,明確將二維材料納入延續摩爾定律的核心方向之一。

但理想與現實之間仍存在距離。由于二維半導體在物理本征性能、制備質量及工藝可控性方面尚存難點,其整體器件性能仍難以全面超越先進硅基技術。同時,實現大面積、高一致性、可靠的集成制造也面臨著嚴峻挑戰。

總的來看,二維半導體電子學領域正面臨兩大核心科學問題:一是二維半導體器件是否真的能夠在單器件層面超越現有先進的硅基技術?二是二維半導體能否真正實現大規模、高性能、穩定可靠的集成?

而這不僅是技術路線的抉擇,更是決定“后硅時代”關鍵突破口。在眾多二維半導體中,硒化銦毫無疑問是非常獨特的一種存在,其優異的電子特性被視為打破瓶頸的希望——其理論性能遠優于硅和其他二維半導體,諾貝爾物理學獎得主安德烈·海姆(Andre Geim)教授更將其譽為“黃金半導體”。

然而,如何真正將這種“潛力股”轉化為實際應用的“硬通貨”,從“知道它好”到“讓它好用”,中間還有很大的技術鴻溝。“很多學者嘗試將晶體管做小,但性能卻跟不上;也有人實現了較高的電流密度,但開關斜率嚴重受限,”姜建峰解釋說,“還有的為了追求陡峭的開關斜率,不得不犧牲開態性能,‘拆東墻補西墻’式的權衡隨處可見。所以要同時解決這些問題,極具挑戰。”

他表示,接觸界面和柵極堆疊結構是其中的兩大關鍵瓶頸,而他于 2023 年發表的Nature論文集中突破了這兩個難點。彈道輸運意味著電子在器件中幾乎不發生散射,就像高速公路上沒有紅綠燈,對集成電路能效起著決定性作用。“我們常說,界面即是器件,”他說,“關于接觸界面物理的深入機制分析,在上述Nature論文發表之后,我們在后續研究中進一步拓展,并將相關論文于 2024 年發表了Nature Electronics。”

2023 年發表的論文雖然取得了不錯的性能突破,但是所采用的依舊是借鑒石墨烯研究中獲得諾貝爾獎的“機械剝離法”。這種方法雖然能獲得高質量的硒化銦晶體樣品,但卻難以實現大面積、可控產出的制備過程,從而限制了其在大規模集成電路中的實用性。

在本文開頭提到的最新發表于Science的論文中,姜建峰與北京大學劉開輝教授團隊及秦彪博士合作,攻克了晶圓級硒化銦二維材料制備與集成的關鍵難題,實現了二維硒化銦從“毫米量級”走向“晶圓尺寸”的重大跨越。“這是硒化銦從實驗室研究走向工業應用的關鍵一步。”姜建峰表示,“對于任何想要實現大規模集成的材料來說,高均勻性、純相性、高質量與大尺寸晶體薄膜是最基本的技術門檻,而這正是整個領域長期面臨的核心挑戰。”

基于這一全新生長工藝制備的硒化銦晶圓器件陣列,不僅能夠保留材料本征優異的電學性能,更在核心指標上實現了突破:這種硒化銦晶圓器件陣列的遷移率極高,開關特性接近玻爾茲曼熱極限,平均亞閾值擺幅低至 67mV/Dec,工作電壓僅為 0.5V。這意味著,即使在尺寸更小的晶體管中,也能精準控制導通與關斷。在實現更高能效的同時,極大推動了二維半導體在超低功耗芯片中的應用前景。“這同樣很好地回答了前面所提到的二維半導體的第二個核心科學問題。”姜建峰表示。

在新型硒化銦半導體領域的九年革新之路

回顧過往,自 2016 年起進入硒化銦半導體研究領域,姜建峰一路見證并參與了這項前沿材料從實驗室概念到有望大規模集成的全過程:2019 年,他和所在團隊發表了首篇關于硒化銦電子器件的論文;2023 年,他和所在團隊實現了器件性能的歷史性突破;2025 年,他又和所在團隊完成了硒化銦集成化的關鍵跨越。

一路走來,他面向亞 1nm 技術節點集成電路芯片,深耕納米電子器件及系統集成領域,開發了一系列先進技術解決了電子學領域前沿科學問題。代表性一作/通訊研究工作包括:Nature主刊(2 篇)、Science主刊(1 篇)、Nature系列子刊多篇,如Nature ElectronicsNature MaterialsNature Reviews Electrical Engineering等,相關成果被英特爾、臺積電、比利時微電子中心等半導體芯片制造公司和機構在超大規模集成電路研討會(VLSI)和 IEEE 國際電子元件會議(IEDM)中列為年度芯片器件重大進展,并被Nature Electronics進行專題報道。

“從科學問題到工程落地,再到產業轉化,我都想走一遍。”姜建峰坦言,自己內心的這種沖動越來越強烈。

走過九年科研路,姜建峰也在心中埋下了新的種子。面對實驗室里技術的突破,他開始思考能不能把這些走在世界前沿的研究真正帶出“象牙塔”,讓實驗臺上的圖紙變成產業線上的產品?讓論文中的“先進制程”走進未來的芯片工廠?因此,他計劃把自己這些年在半導體領域的積累,真正轉化為中國“芯”的一份力量。“我至今記得博士畢業之際,彭練矛教授語重心長地囑托我‘做人要不卑不亢,做研究要全力以赴’。于我而言,科研是向內扎根,創業是向外生長。未來,我希望能親自去試一試,看能不能把二維電子器件從實驗室做上產業線。”他說。

參考資料:

1.J. Jiang, L. Xu, C. Qiu & L.-M. Peng, Ballistic two-dimensional InSe transistors.Nature616, 470-475 (2023).

2.Q. Biao, J. Jiang, L. Wang, Q. Guo, C. Zhang, L. Xu, X. Ni, P. Yin, L.-M. Peng, E. Wang, F. Ding, C. Qiu, C. Liu, K. Liu, Two-dimensional indium selenide wafer for integrated electronics.Science389, 299-302 (2025).

運營/排版:何晨龍