在全球碳中和目標的推動下,新能源汽車產業正經歷前所未有的變革,從量的積累邁向質的飛躍。據最新數據顯示,到2025年,中國新能源汽車市場的滲透率已突破50%大關,技術的快速迭代與應用場景的不斷創新成為推動這一變革的核心動力。其中,續航超過1000公里的新能源車型,從概念設計到量產上市,標志著新能源汽車正式邁入“無憂出行”的新紀元。

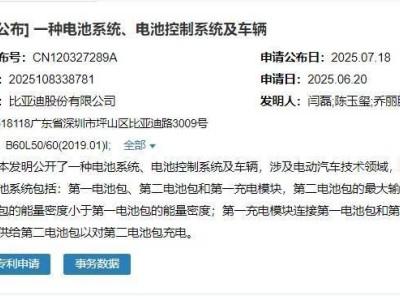

在技術突破方面,固態電池技術成為續航提升的關鍵。通過采用固態電解質替代傳統液態電解質,固態電池在能量密度、安全性以及快充效率上實現了顯著升級。例如,寧德時代與比亞迪等企業推出的硫化物固態電池,能量密度已超過400Wh/kg,較傳統鋰電池有了成倍的提升。蔚來ET7搭載的150kWh固態電池包,在CLTC工況下續航里程可達1200公里,且在低溫環境下的性能衰減大幅降低。奔馳與Factorial Energy合作研發的鋰金屬固態電池,利用原子層沉積技術,進一步提升了電池的安全性和效率。

與此同時,補能體系的重構也在加速新能源汽車的普及。到2025年,中國超充樁數量已突破120萬根,其中480kW以上的超充樁占比達到30%,高速公路服務區的覆蓋率更是達到了100%。這一基礎設施的完善,為長續航車型的普及提供了有力支撐。蔚來BaaS電池租用服務的推出,降低了購車門檻,用戶可通過換電站快速更換電池。車網互動(V2G)技術的商業化應用,使得電動汽車能夠在電價低谷時充電,高峰時反向供電,不僅降低了用車成本,還使電動汽車成為新型電力系統中的靈活儲能單元。

在智能熱管理方面,針對極端環境下的續航穩定性挑戰,AI智能熱管理系統成為長續航車型的標配。小米SU7和銀河E8等車型,通過采用先進的熱泵系統和分區溫控技術,有效提升了冬季續航表現。例如,小米SU7在-25℃環境下實測續航仍可達385公里,而銀河E8則通過獨立控制電池包內電芯溫度,將溫差控制在極小范圍內,從而實現了冬季續航的大幅提升。

在標桿車型方面,極氪001以其全氣候長續航表現脫穎而出,CLTC續航里程達到1032公里,且在低溫環境下仍有出色的續航表現。蔚來ET7則作為固態電池商業化的先鋒,搭載了能量密度高達400Wh/kg的全固態電解質電池,續航里程達到了1200公里。比亞迪秦PLUS DM-i則以其高性價比贏得了家庭用戶的青睞,滿電滿油續航里程可達1200公里,且虧電油耗極低。長安深藍SL03則以其增程版和純電版的不同續航表現,以及豐富的娛樂功能,滿足了年輕人對多元化出行需求。

在產業生態方面,新能源汽車產業正從技術競爭轉向生態協同。政策與標準的引領為產業的規范化發展提供了有力保障。國家層面簡化了自用加氫站的審批流程,并推動了車用氫瓶檢測標準的國際化。地方實踐方面,北京、武漢等地通過立法推動了L3級自動駕駛的商業化應用。商業模式創新也在重構成本結構,電池租賃和氫電互補等新型商業模式的出現,降低了用戶的購車門檻和用車成本。新能源汽車企業的全球化布局也在加速技術輸出和標準制定。

然而,盡管新能源汽車產業在續航領域取得了突破性進展,但仍面臨成本平衡、基礎設施協同以及技術倫理等挑戰。固態電池的量產成本仍需進一步壓縮,氫能重卡的高壓儲氫系統和快速加注技術也需取得突破。同時,AI大模型的數據合規與倫理爭議也成為車企全球化擴張中需要關注的問題。面對這些挑戰,新能源汽車產業需要繼續將技術創新與用戶需求深度融合,以推動產業的持續健康發展。