近期,二手車市場出現了一幕令人咋舌的景象:小米汽車旗下的YU7車型,上市僅僅一個月,便成為了二手車商競相加價收購的對象。某些商家甚至打出了“現車+加價3萬元提車”的廣告,而頂配版Max的成交價更是突破了35萬元大關,溢價幅度接近10%。這一景象與新車市場的整體蕭條形成了鮮明對比,小米YU7的熱銷無疑成為了一股逆流。

然而,YU7的熱銷卻給自家兄弟車型SU7帶來了不小的沖擊。在YU7發布的同一天,小米開放了SU7訂單轉讓權限,這一舉措直接導致了大量原本預訂SU7的用戶轉向購買YU7。SU7的交付系統因此遭受了重創,交付進度大幅放緩。

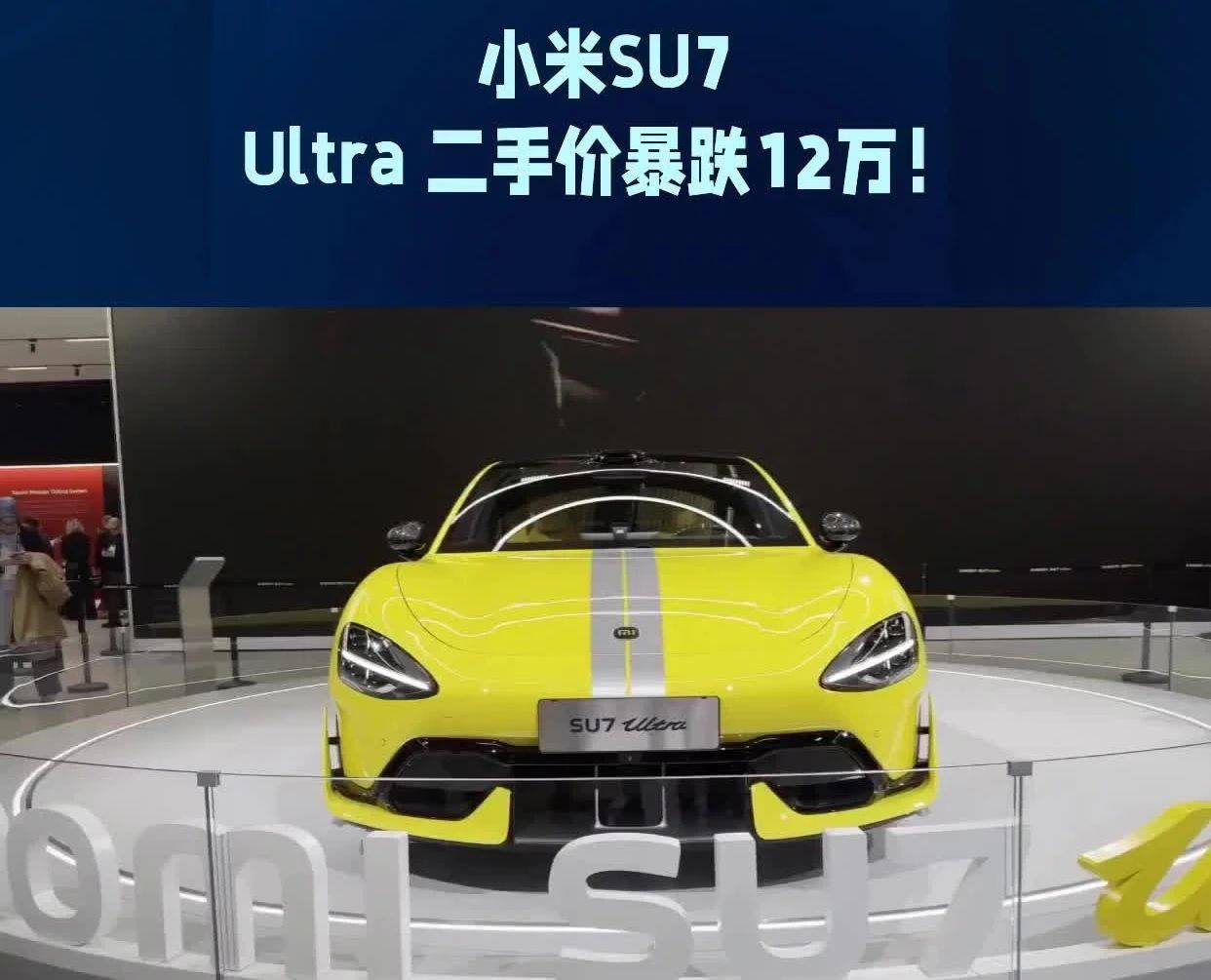

SU7 Ultra車型的車主們更是深受其害。這款車曾以52.99萬元的起售價被譽為“最保值新能源”,但如今在二手車市場上的收購價已經跳水至46萬元左右。一些選裝了高端配置的SU7 Ultra車主,新車價格高達58.39萬元,但剛掛牌就虧損超過了12萬元,損失慘重。

SU7 Ultra之所以失寵,表面上看是因為YU7的強勁表現,但實際上卻是小米產品策略內部沖突的體現。SU7 Ultra的高速段動力表現因限速封印未解除而大打折扣,讓用戶的期待落空。相比之下,YU7則憑借全系高標配、三激光雷達、智能駕駛以及豪華內飾等配置,實現了對SU7 Ultra的全面壓制。

YU7的現車供應也是其熱銷的一大原因。而SU7 Ultra則仍處于漫長的等待周期中,排產時間動輒三個月起步。這種鮮明的對比使得SU7 Ultra的溢價泡沫迅速破裂,保值率大幅下降。

小米汽車的這一變化無疑給市場帶來了不小的震動。SU7 Ultra的保值神話僅僅維持了90天就宣告破滅,而YU7則迅速接過了這頂桂冠。這一變化不僅暴露了小米汽車在產品策略上的不足,也給首批支持SU7 Ultra的車主們帶來了巨大的心理落差和經濟損失。

對于小米汽車而言,這一事件無疑是一次深刻的教訓。雖然高性價比確實能夠贏得市場,但過于激進的定價策略也可能會打亂自家產品的價格序列,造成不可逆的價值撕裂。一個品牌若無法建立清晰的價格梯隊,只會讓用戶對品牌的信任度大打折扣。

面對這一困境,小米汽車需要盡快采取措施來挽回用戶的信任。對于首批購買SU7 Ultra并遭受損失的車主們,小米汽車可以考慮提供一些補償措施,如回購、限時換購等。只有這樣,才能重新贏得用戶的信任和支持,為未來的市場發展奠定堅實的基礎。