在探討誰將成為燃油車繼承者的熱議中,電動汽車常被視作理所當然的候選者。這一觀點不僅獲得了包括馬斯克在內的行業巨頭的支持,而且電動汽車的市場份額也持續攀升,最新數據揭示其占比已超過六成。這一切似乎都在預示著電動化的必然趨勢,電動汽車似乎即將成為終極解決方案。

然而,這一看似明確的趨勢背后,或許隱藏著更為復雜的現實。一個值得深思的觀點是,真正可能顛覆燃油車的,并非純電動汽車,而是那些兼具燃油與電動能力的增程式及插電式混合動力車型。

面對這一論斷,不少人或許會感到困惑乃至質疑:增程式和插電式混合動力車型面世已久,若真有如此潛力,理應早已取代燃油車,何至于至今仍未實現?從理論上看,這種觀點似乎不無道理,但實際上卻可能忽略了事物發展的復雜性與漸進性。

回顧歷史,燃油車取代馬車的過程遠比想象中曲折。早在1900年,燃油車便已問世,但當時的市場占有率并不高,反而落后于蒸汽機車和電車。社會普遍預期電車將成為未來主流,但最終勝出的卻是燃油車。這一轉變的關鍵在于福特T型車的出現,它大幅降低了燃油車的成本,提高了產量,從而徹底改變了市場格局。

同樣地,增程式和插電式混合動力車型也可能正處在一個類似的轉折點。盡管目前它們尚未成為市場主流,但一旦某個關鍵轉折點出現,情況或將截然不同。而這個轉折點,或許就是那些純電續航超過400公里的增程式及插電式混合動力車型。

這類車型不僅擁有大電池,更重要的是實現了真正意義上的“去家充化”,即無需依賴家庭充電樁,也能滿足日常通勤需求。它們的純電續航足以支撐一周的使用,即便沒有家充條件,也能通過快充技術在短時間內補充大量電量,從而徹底解決了用戶的續航焦慮。

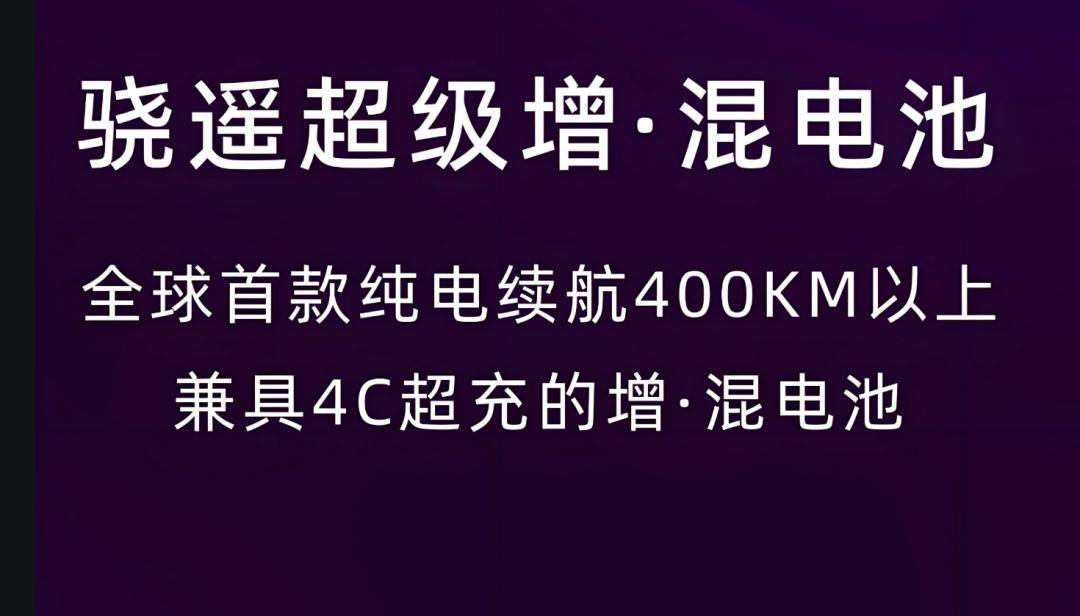

以小鵬G01為例,這款車型宣稱純電續航可達430公里,搭載800V平臺和5C快充技術,最快12分鐘即可補充280公里電量。它還配備了超靜音增程器,解決了增程式車型在虧電狀態下噪音大、體驗差的問題。而寧德時代發布的驍遙超級增·混電池,同樣具備超過400公里的純電續航和快速補能能力,進一步證明了這一技術的可行性。

隨著技術的不斷進步和成本的逐步降低,市場上預計將涌現出大量新一代增程式及插電式混合動力車型。這些車型將徹底改變用戶對汽車續航和充電的固有認知,使得“短途靠電、長途加油”的全場景、零焦慮出行成為可能。

盡管目前仍有不少人堅持認為電動汽車才是未來,將增程式和插電式混合動力車型視為技術過渡的產物,但時間將證明一切。隨著用戶數量的增加和真實體驗的積累,市場自然會做出選擇。就像當年燃油車取代馬車一樣,這一轉變或許并不需要所有人的認同,但它終將發生。